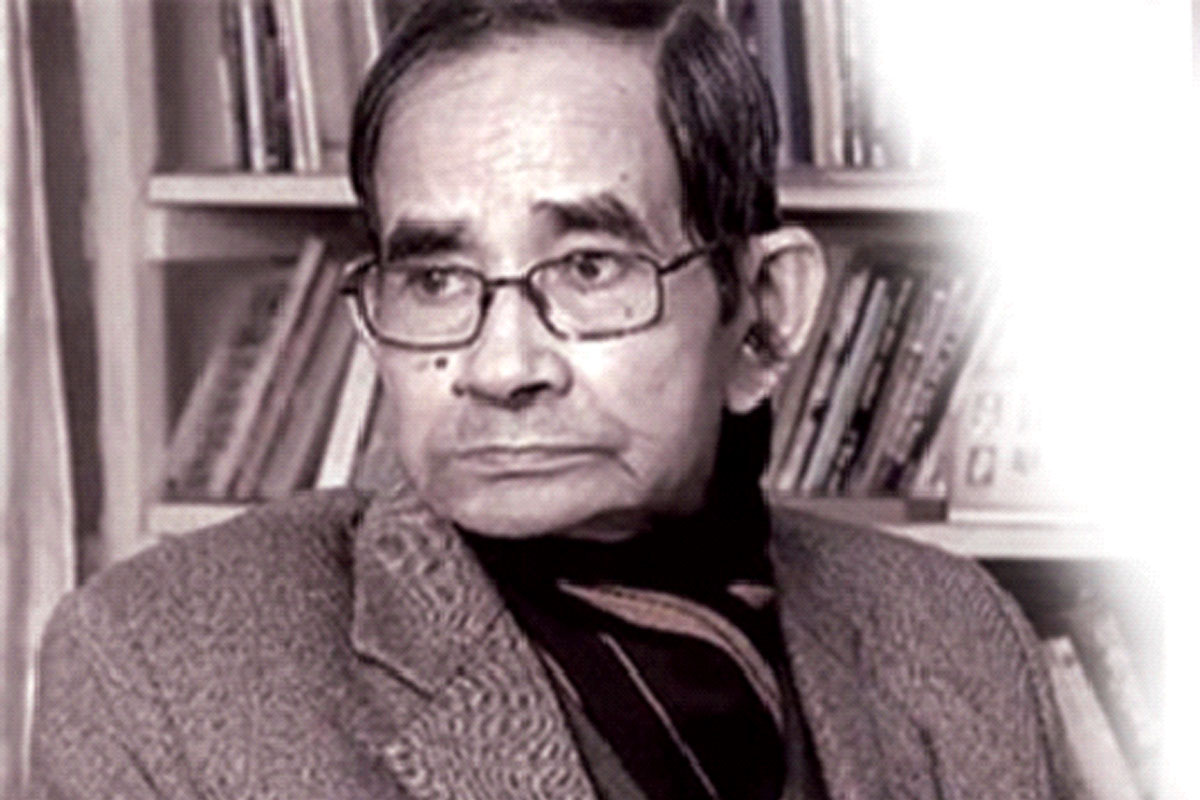

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পূর্ব প্রকাশিতর পর

Advertisement

অত্যন্ত গুরুতর বিষয়ের আলোচনাও এমন সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে করেছেন যে পাঠকের মনে হবে, তিনি সুমুখে বসে কথা বলছেন।

Advertisement

এই তো দেখুন না, ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ নামক গ্রন্থে মোক্ষধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করছেন, বলছেন— ‘দেশসুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করবে, সে হয় না। ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না। আগে ভোগ কর তবে ত্যাগ হবে। খামকা দেশসুদ্ধ লোক মিলে সাধু হল, না এদিক না ওদিক। …বৌদ্ধরা বললে, মোক্ষের মত আর কি আছে, দুনিয়াসুদ্ধ মুক্তি নেবে চল। বলি, তা কি কখনো হয়? তুমি গেরস্ত মানুষ, তোমার ওসব কথায় কোন আবশ্যক নাই। তুমি তোমার স্বধর্ম কর। …এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে।’’

রবীন্দ্রনাথ ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। দীনেশ সেন মশায়কে চিঠিতে লিখছেন, কাল বিলম্ব না করে বইখানা যেন এক্ষুনি পড়ে দেখেন। বলছেন ‘‘চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময় রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়লে বুঝবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাষা, তেমনি সূক্ষ্ণ উদার দৃষ্টি আর পূর্ব ও পশ্চিমের সমন্বয় আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।’’ উল্লেখ করা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ এ বইটিকে তাঁর বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত করে দিয়েছিলেন।

বিবেকানন্দকে আমরা শুধু একজন ধর্মীয় নেতা হিসাবেই দেখে এসেছি; কিন্তু তিনি যে কত কর্মের কাণ্ডারী, কত চিন্তার ভাণ্ডারী, সে কথা আমরা মনে রাখি না। তিনি যে একটি বিশিষ্ট বাংলা গদ্য রীতির প্রবর্তক এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান যে বড় সামান্য নয়, এ সব বিষয়ে খুব একটা আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়নি। অনেকে বোধ করি জেনে অবাক হবেন যে সাধু ভাষা, চলিত ভাষার দ্বন্দ্ব যখন বাঁধেনি সেই তখন বিবেকানন্দ একটি চিঠিতে লিখছেন— ‘‘চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তৈরি করে কি হবে? … স্বাভবিক যে ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করি, যে ভাষায় শোক, দুঃখ, ক্রোধ, ভালবাসা ইত্যাদি জানাই তার চাইতে উপযুক্ত ভাষা হতেই পারে না।’’ অপর একটি চিঠিতে আমাদের রচনা রীতির আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, আমরা ক্রিয়াপদের ব্যবহারটা একটু অত্যধিক পরিমাণে করে থাকি। এর ফলে বাক্যে বারংবার বিরাম ঘটে, বক্তব্যে পদে পদে ছেদ পড়ে; তাতে বাক্য এবং বক্তব্য— দু’এরই জোর কমে যায়। তাঁর মতে প্রয়োজন মতো বিশেষণাদির প্রয়োগে ক্রিয়াপদের ব্যবহার কমানো যেতে পারে। তাহলেই দেখুন, ভাষা সম্পর্কে তথা বাংলা গদ্য সম্পর্কে তিনি কতখানি ভেবেছেন।

বিবেকানন্দের কথা বলতে গিয়ে অপর একজন লেখকের কথা স্বভাবতই মনে এসে যায়। তিনি অধ্যাপক বিনয় সরকার। বিনয় সরকার ছিলেন ডন্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা পুণ্যশ্লোক সতীশ মুখোপাধ্যায় মশায়ের অন্যতম প্রধান শিষ্য; ওদিকে আবার বিবেকানন্দের পরম ভক্ত। ভাবে ভঙ্গিতে দুজনের মধ্যে বেশ খানিকটা মিল আছে। দুজনেই সমান দেশপ্রাণ। বিবেকানন্দ ভারতীয় সভ্যতার বার্তা বহন করে নিয়েছেন পশ্চিম মহাদেশে, আবার পশ্চিমের গুণ গরিমায় কথাও দেশের মানুষকে শোনাতে ভোলেননি। (ক্রমশ)

Advertisement