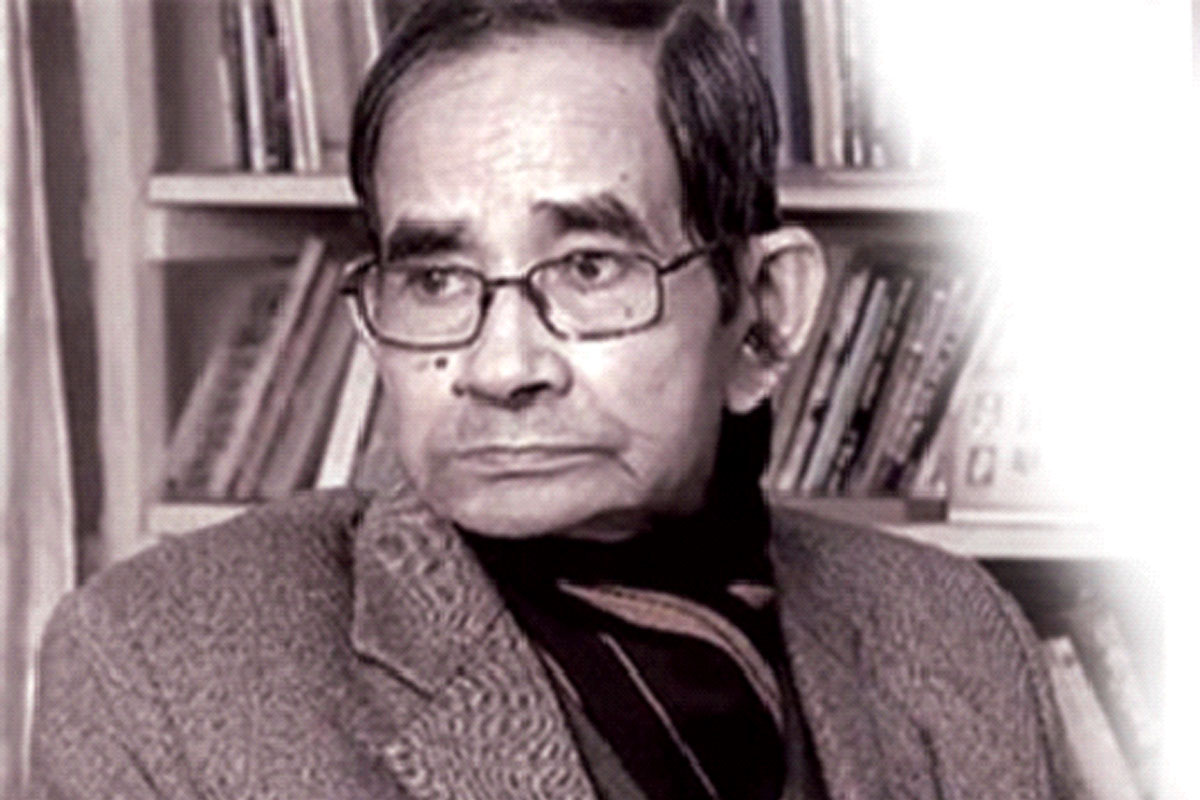

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পূর্ব প্রকাশিতর পর

Advertisement

তাঁর ভাষাকে শুধুই সরস বলব না, বলব সপ্রতিভ ভাষা। ভাষা যখন বাক্যে ব্যবহারে সপ্রতিভ হয়, তখনই বুঝতে হবে তার প্রতিভার বিকাশ হয়েছে। এ কাজ অবশ্য রবীন্দ্রনাথই সব চাইতে বেশি করেছেন। তবে ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল একটু পোশাকি ধরনের। তিনি ভাষাকে দেখেছেন অলংকৃতা বণিতা রূপে। ভাষাকে সাজাতে পরাতে ভালোবাসতেন। সেজন্য তাঁর ভাষা কখনই সর্বসাধারণের ভাষা হতে পারেনি। বীরবল, অন্নদাশঙ্কর প্রমুখ স্বল্পসংখ্যক কিছুলেখক প্রমাণ করেছেন যে স্বর্ণে বর্ণে ভূষিতা না হয়েও ভাষা সুহাসিনী সুভাষিণী হতে পারে।

Advertisement

‘সপ্রতিভ’ ভাষায় অলংকরণ নেই কিন্তু পরিপাট্য আছে। আবার এমন ভাষাও দেখতে পাবেন যার মধ্যে অলংকরণ তো নেই-ই, পারিপাট্যও নেই। কিন্তু সে ভাষা আশ্চর্য রকম কর্মপটু; আমি একে বলি ‘করিৎকর্মা’ ভাষা। এর নমুনা আমরা দেখেছি অধ্যাপক বিনয় সরকারের ভাষায়। অতি সাদামাটা ভাষায় যে কোনো গুরুতর বিষয়ে আলোচনা চলতে পারে। ‘বিনয় সরকারের বৈঠকে’ সে ভাষা নিরন্তর শোনা যেত। খুব আশ্চর্যের কথা যে ঐ করিৎকর্মা ভাষার ছাপ পড়েছে সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মশায়ের অনেক লেখায়। অগাধ পাণ্ডিত্য কিন্তু অতি আলগোছে তার প্রকাশ।

পাণ্ডিত্য আছে কিন্তু ‘পন্ডিতি’ নেই, এমন লেখা সত্যি বিরল। কোনো বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার পরে হঠাৎ বলে উঠলেন, অনেক কথা বলা হল, এবার ক্ষেমা দেওয়া যাক। এখানে এই ‘ক্ষেমা’ কথাটির প্রয়োগ বড় সুন্দর। অতি সাধারণ একটি চলিত শব্দ; কিন্তু এখানে কথাটি বিশেষ অর্থবহ। এর মধ্যে বিনয়ের প্রকাশ আছে। অর্থাৎ বিনা অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে তো বক্তব্য পেশ করা গেল, এখন শ্রোতা বা পাঠকের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হলে তবেই তা সার্থক নতুবা বৃথা। নিজেকে অভ্রান্ত মনে করছেন না, সহাস্যে বিদায় নিচ্ছেন। তিনি যে ভাষাচার্য ঐ শব্দটির প্রয়োগেই তার প্রমাণ। পাণ্ডিত্যের প্রকাশ শুধু ভাষাতত্ত্বের আলোচনাতেই। অন্যত্র শিক্ষা সংস্কৃতি, সমাজ সভ্যতার আলোচনায় বিদ্যা জাহির করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। শুধু ভাষাবিজ্ঞানী নন, ভাষাশিল্পী। বিষয়ভেদে ভাষার বেশভূষা বদল করে রূপান্তর ঘটাতে জানেন।

বাঙালি একদিন চিন্তাশীল জাতি হিসাবে কিঞ্চিৎ সুনাম অর্জন করেছিল। চিন্তা জগতে তার কিছু অবদানও ছিল। সেই বাঙালির চিন্তাজগৎ আজ বড় সংকুচিত। বাঙালির মনীষা একদিন কথা বলেছে সমগ্র দেশ, সমগ্র জতির কথা ভেবে— এমন কি দেশ ছাড়িয়ে বিদেশ, স্বজতি ছাড়িয়ে সর্ব জাতি সর্ব মানবের কথা ভেবেছে। আজকের বাঙালি চিন্তা গোটা দেশ, গোটা জাতিকে নিয়েও নয়, শুধু যেন নিজ নিজ গোষ্ঠীকে নিয়ে। এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সমাজে; এবং সাহিত্য যেহেতু সমাজেরই প্রতিচ্ছবি সেই হেতু এর প্রভাব সাহিত্যের উপরে পড়তে বাধ্য। গন্ডিবদ্ধ জীবনের সাহিত্য সংকুচিত, ভাষা কুণ্ঠিত। চিন্তা দুর্বল হলে ভাষা স্বভাবতই দুর্বল হয়ে আসে। আমাদের চিন্তার গতি আজ মন্দীভূত, ফলে ভাষার গতি স্তিমিত।

(ক্রমশ)

Advertisement