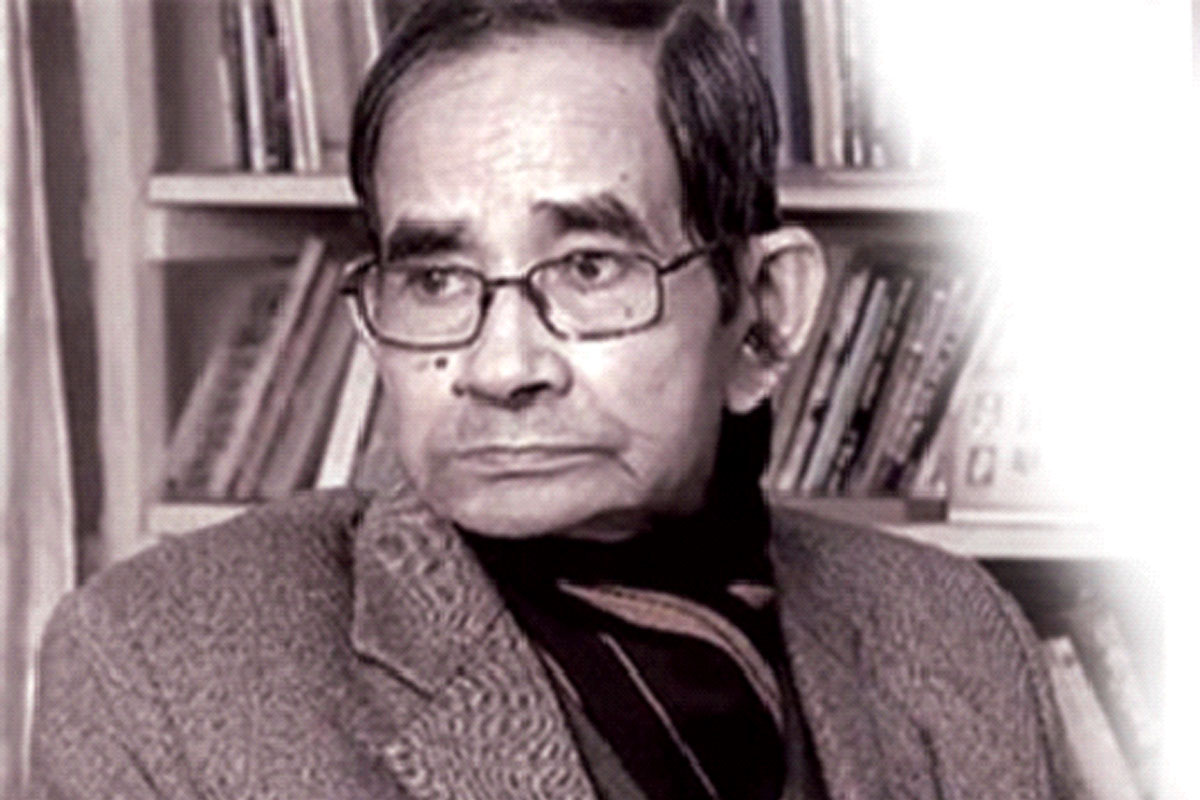

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পূর্ব প্রকাশিতর পর

Advertisement

এসব রথী মহারথীর যুগ শেষ হয়েছে আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে। ইদানিং লেখকের সংখ্যা বেড়েছে প্রচুর, লেখার পরিমাণ ততোধিক। ভালো গল্প, ভালো উপন্যাস লেখা হচ্ছে। কিন্তু গল্প রচনায় চাতুর্য যতখানি, গদ্য রচনায় কৃতিত্ব ততখানি নয়। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় হাত দিয়ে বাংলা গদ্যকে অন্তত পঞ্চাশ বছর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে একেবারে আধুনিক যুগে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। বীরবল তাঁর ‘চার ইয়ারী কথা’য় ভাষাকে কিঞ্চিৎ নয়া তরিবৎ শিখিয়েছিলেন।

Advertisement

‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর লেখকেরা বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন নতুন কিছু আমদানি করেছিলেন, তেমনি ভাষাকেও আবশ্যক মতো কিছু কায়দা কানুন শিখিয়ে নিয়েছিলেন। এ যুগের নবীনেরা চমৎকার গল্প উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু কল্লোল গোষ্ঠীর ন্যায় বিপ্লবাত্মক কিছু করতে পারেন নি, ভাষায়ও অগ্রগতির লক্ষণ তেমন লক্ষ্যগোচর নয়। সমরেশ বসু কাহিনী রচনায় হঠাৎ হঠাৎ কিছু অভিনবত্বের আমদানি করে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। ভাষার কারুকলা কিছু প্রকাশ পেয়েছে নরেন মিত্রর গল্পে।

কাহিনী রচনায় যেমন বাহাদুরি দেখিয়েছেন গদ্য রচনায় তেমনি দেখিয়েছেন মুন্সিয়ানা। আজকের জীবিত লেখকদের মধ্যে অন্নদাশঙ্কর রায়ের গদ্যে একটা বিশিষ্ট স্বাদ আছে। অন্নদাশঙ্কর ‘কল্লোল’ গোষ্ঠীর সমসাময়িক, কিন্তু তিনি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। বিদেশেপ্রবাস কালে ‘পথে প্রবাসে’ নামক গ্রন্থ রচনা করে পাঠকসমাজকে রীতিমতো চমকে দিয়েছিলেন। বীরবলী ঢঙে, তির্যক ভঙ্গিতে লেখা। একটু তফাত অবশ্যই ছিল।

বীরবলের নজর বেশি ছিল প্রখরতার দিকে; অন্নদাশঙ্কর তাঁর ভাষায় প্রখরের সঙ্গে মধুরেরও কিঞ্জিৎ মিশেল দিয়েছেন। তাতে তাঁর ভাষা অধিকতর সুষমামণ্ডিত হয়েছে। ভাষাকে একটু খেলাতে হয়। এখানে ওখানে একটু মোচড় দিয়ে সাধারণ কথাকেও রং-এ রসে অধিকতর রসালো এবং উজ্জ্বল করে তোলা যায়। বিলিতি ফুলের রং-এর বাহার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন— ‘কিন্তু এ দেশের ফুলে গন্ধ নেই; ফুল নয় তো, ফুলবাবু।’ এরূপ সরস উক্তি অন্যত্র বিরল হলেও, অন্নদাশঙ্করের রচনায় এর সাক্ষাৎ মিলবে সর্বত্র।

(ক্রমশ)

Advertisement