মহম্মদ শাহাবুদ্দিন

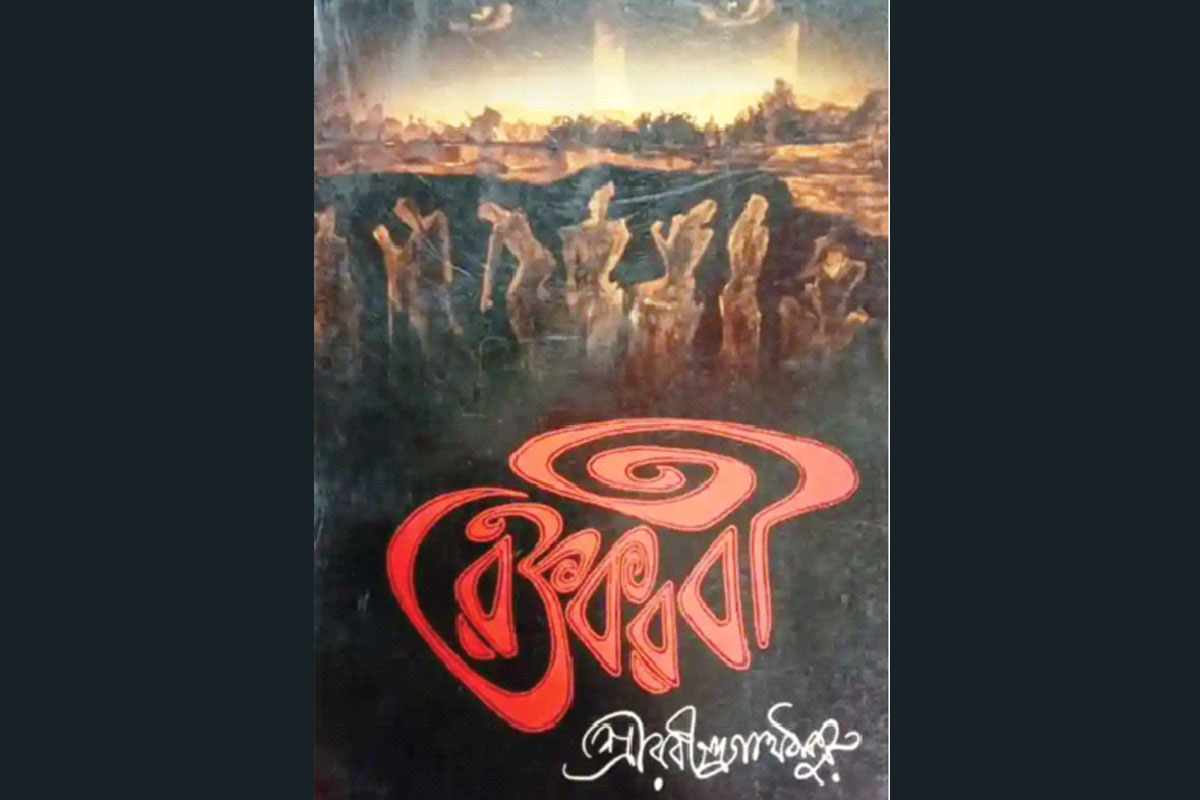

রক্তকরবী প্রকাশিত নাটকের শতবর্ষ। ১৯২৩-এ প্রথম শিলং পাহাড়ে রক্তকরবী ফুটিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ নাটক মানবিক রবীন্দ্রনাথের ভাবনার সাংকেতিক প্রকাশ। বিশ শতকের আগে থেকেই পৃথিবীর শ্রমিক মানুষের ওপর শোষণ যন্ত্রণা এবং তাদের সংগ্রাম রবীন্দ্রনাথের কাছে এক অন্য পৃথিবীকে সামনে এনে দিয়েছিল। মাদ্রাজ, কলকাতা, অসমের শ্রমিকদের বঞ্চনা কবিকে নাড়া দিয়েছিল। ততদিনে আমেরিকায় ১৮৮৬-র শ্রমিক ধর্মঘট, ১৯১৭-র বলশেভিক বিপ্লব ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় গড়েছে। সারা বিশ্বে মেহনতী মানুষের ওপর নিপীড়ন, শোষণ, জীবনের অপচয় আবার মানুষকে প্রকৃতির সুমধুর লালন রক্তকরবীর মূল্য উপজীব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৩ সাল তেকেই নাটকের গঠনশৈলী রূপলাভ করেছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেয়েছিল ১৯২৫-এ। কোথাও নাট্যকার দেখিয়েছেন পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বত কেমন করে মানুষকে গভীর অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারে। আবার একই সঙ্গে দেখিয়েছেন ‘ধরণীর গর্ভ হতে সাধনার ধন’ আহরণ করে যারা মানুষকে অনায়াসে সংখ্যায় পরিণত করছে, তাদেরই রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে ফুটে উঠছে ‘রক্তকরবী’। এই আলোকেই এ নাটকের কালজয়ী অবস্থান।

Advertisement

রবীন্দ্রনাথ চিরকাল সমাজ সচেতন। রাজনৈতিক তথ্য সন্ধানী সাহিত্যিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শ্রমজীবী মানুষের ওপর যে আঘাত হেনেছিল, তারই প্রকাশ এই নাটক। প্রথমে নাটকটির নাম দেওয়া হয়েছিল যক্ষপুরী। মাটির তলায় তলায় সঞ্চিত সোনা আহরণ করার জন্য গ্রামের সহজ সরল মানুষদের কাজে লাগানো হয়েছিল, তাদের ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল পাকা ফসলের গান, চিরহরিৎ শস্যক্ষেত্র কিংবা সোনার চেয়েও দামি সোনালী রোদ। শিল্পবিপ্লব এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সচেতন মনে ক্রিয়াশীল ছিল, তাই সংকেতে বোঝাতে চেয়েছেন জালের অন্তরালে থাকা এক ভয়ঙ্কর শক্তিকে। শোষণের যন্ত্র তৈরি করে একটা বিশেষ শ্রেণির মানুষকে ক্রমাগত শ্রমের যুপকাষ্ঠে বেঁধে মারছে। যক্ষপুরী নাটকে রূপকের আধারে রবীন্দ্রনাথ এই সংকেতই দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী কিছু মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন, ‘দেবতার হাসি, সূর্যের আলো, তাতে বরফ গলে, কিন্তু পাথর টলে না।

Advertisement

অধ্যাপক চরিত্রের এই কথায় রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের এক অমোঘ সত্যকে। প্রাণ এক অনিবার্য শক্তি। সেই শক্তির রূপ নন্দিনী। তাই যক্ষপুরী নাটকের নাম বদলে রেখেছিলেন নন্দিনী। নন্দিনী এখানে মধ্যবির্তিনী। জালের আড়ালে থাকা রাজা আর শ্রমজীবী মানুষের সমবেত অবস্থানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। নন্দিনী চেয়েছিল অন্ধকার গুহা থেকে প্রতীকী রাজাকে বারকরে এনে প্রকৃতির আস্বাদ দিতে আর শ্রমিকদের ভয় ভাঙিয়ে স্বপনতরীর দিক চেনাতে। অদৃশ্য সেই অন্ধকারের রাজা চেয়েছিল নন্দিনীকে ভয় দেখাতে। রাজার প্রতি নন্দিনীর মূর্ত প্রতিবাদ শোনা গেছে যে শ্রমিকরা একদিন রাজাকে ভয় পেতে পেতে রাজাকে ভয় করতে ভুলে যাবে। রূপক ও সংকেতের এমন মিশ্রণ বোধহয় অন্য কোনও নাটকে দেখা যায়নি।

খনির শ্রমিকরা নাম হারিয়ে ৪৭-এর ফ অথবা ৬৯-এর ঙ হয়ে গেছে। তবুও রাজার ভয় যায়নি। মানুষগুলো যখন ১০, ২৫-এর ছক হয়ে গেছে, তখন আবার সর্দার এনেছে কেনারাম গোঁসাইকে শ্রমিক পাড়ায় ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য। রবীন্দ্রনাথের দূরদর্শীতা এখানেই। কালজয়ী দৃষ্টিতে তিনি দেখেছিলেনঅসন্তুষ্ট মানুষকে নিরূপ করে দিয়ে তাকে ধর্মের নেশায় ডুবিয়ে দাও। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন ব্যক্তি, নাম নয়, প্রকৃতিই সত্য। তাই পাথরের পুঞ্জীভূত আড়াল ভেদ করে ফুটে ওঠা রক্তকরবীর লালিমাই হয়েছিল তার প্রতিবাদের অমোঘ হাতিয়ার। তাই নন্দিনী নাটকের নাম বদলে হল ‘রক্তকরবী’। রক্তকরবীর এই ভাবনা আামাদের আজও নাড়া দেয়। ধনতন্ত্র ও শোষণের বিরুদ্ধে অসম লড়াইয়ের এক বিমূর্ত্ত প্রাতিষ্ঠানিকতা, এই নিয়েই রক্তকরবী নাটকের একশ বছরের পরিক্রমণ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সারাদেশ জুড়ে নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ডাক শোনা গিয়েছিল। অসহযোগ আন্দোলন থেকে গান্ধিজির লবণ আইন ভঙ্গের ডাক মানুষের মধ্যে এনেছিল প্রতিস্পর্ধী প্রতিবাদ। আমরা রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটকেও দেখেছি জালের অন্তরালে থাকা রাজার অসীম ক্ষমতার সামনে নন্দিনী ও রঞ্জন খনি গর্ভের শ্রমিকদের প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট করতে সাহস জুগিয়েছে। গত একশ বছরে পাশ্চাত্য দেশগুলি অগ্রগতির নামে মুখলুকিয়ে মুখোশ পরে শোষণ ও সন্ত্রাসের যে প্রয়াস চালাচ্ছে, তার সঙ্গে নাটকে জালের অন্তরালে বসে থাকা রাজার তুলনা প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। রক্তকরবী একশ বছর ধরে সচেতন মানুষকে নাড়া দিয়ে চলেছে, যে নাটকে বিশু পাগলের কাছ থেকে আমরা শিখেছি— ‘কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের।’ এ হল শতবর্ষব্যাপী নাট্য অস্তিত্বের বিজয়কেতন।

রক্তকরবী নাটকের পটভূমিতে রয়েছে সমসাময়িক সময়ের পুঁজিবাদ এবং সমাজব্যবস্থার মুষ্টিতে আবদ্ধ উপনিবেশগুলি থেকে পণ্য লুণ্ঠনের প্রবণতা। মূলত পাশ্চাত্যের বাণিজ্যপুঁজি ও শিল্পপুঁজির প্রসারে মানুষের ঐশ্বর্য নেশা এবং বিত্তশালীদের অর্থলোলুপতা মানবিক জীবনকে কীভাবে ভেঙে ফেলতে পারে আবার এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কিরূপ আকার ধারণ করতে পারে তারই রূপায়ণ ঘটেছে রক্তকরবী নাটকে। ধনতন্ত্রের আঘাত যেমন ভীষণ, তেমনই রক্তকরবীর জয়গান যে অপরিহার্য, এই নাটকের শেষ পর্বে সেই অপরিহার্য তাই ক্রিয়াশীল হয়েছে। বাতাসের মতো দুর্বার আকাশের মতো অনিবার্য রঞ্জন রাজার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় অস্বীকার করতে পেরেছে। সে ভেঙেছে, কিন্তু নত হয়নি। সর্দার রঞ্জনকে রাজার কাছে নিয়ে গিয়েছিল মিথ্যা পরিচয় দিয়ে। রঞ্জনের প্রতিস্পর্ধী উপস্থিতি রাজাকে ক্রুদ্ধ করেছিল।

মৃত্যু হয়েছিল রঞ্জনের। আর এই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সংঘটিত হয়েছিল প্রতিবাদ। জালের অন্তরাল থেকে রাজাকে বের করে এনেছিল যৌবনের অভিশাপ। রাজা তার পূর্ণ সত্ত্বায় জেগে উঠেছিল, সাথী হতে চেয়েছিল নন্দিনীর। তার নিজের গড়া অচলায়তনকে ভাঙতে চেয়েছিল রাজা। ধ্বজা, দণ্ড, কেতন ছিঁড়ে ফেলে প্রকৃতির নির্মম মারকে বুক পেতে নেওয়ার সাহস দেখিয়েছিল সে। রাজার নিজের তৈরি করা সৈন্যদল এই পরিবর্তন মানতে পারেনি। তার মধ্যেও নাট্যকার নতুন এক আশ্বাসবাণী শুনিয়েছেন। রসকষহীন অধ্যাপক পুঁথিপত্র ফেলে পরিবর্তনের সঙ্গ দিতে ছুটে এসেছেন। পরিবর্তনের এই ধারা তৎকালীন সময়ে যেমন সত্য, আজও তেমনই সত্য। এই সত্যকেই সময় দাবি করে। যে দাবি আমাদের মহৎ নাট্যকারের কাছেও থাকে। এ দাবি মেটাতে নাট্যকার তার আদর্শকে আলোকিত সমাধানে ভাস্বর করে তোলেন। মানুষের চিরন্তন কোনও সমস্যাকে আত্মোপলব্ধিতে জারিত করে আপন দার্শনিকতায় দ্বন্দ্ব উত্তরণের সূত্রটি আমাদের ধরিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ এই মহৎ কাজটিই করেছেন। এই লক্ষ্যেই একশ বছর ধরে রক্তকরবীর অলক্ষিত চরণের আবরণ পথ চলা।

Advertisement