বরুণ দাস

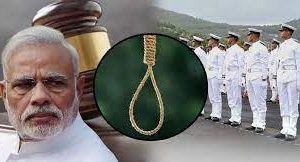

হেতাল পারেখ ধর্ষণ-কান্ডে অভিযুক্ত ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুদণ্ড নিয়ে একসময় দেশ জুড়ে হৈচৈ সহ প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। দিল্লির নির্ভয়া-কান্ড এবং সাম্প্রতিক আর জি কর-কান্ডের পরও দেশ জুড়ে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। একদল চাইছেন অপরাধীর কঠিনতম শাস্তি অর্থাৎ ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ড তো অন্যদল চাইছেন না, কোনওভাবেই ফাঁসি কিংবা মৃত্যুদন্ড নয়-আজীবন কারাদণ্ড হোক। ভবিষ্যতে পুনর্বিচার শুরু হলে অভিযুক্ত বা অপরধীকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। ‘ন্যায্য বিচার’-এর জন্যেই ফাঁসিতে লটকানো যাবে না ৷

Advertisement

একথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, শিক্ষা-দীক্ষা, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সমাজের অধিকাংশ মানুষই এই চরম শাস্তির (Capital Punishment) অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড বা ফাঁসির সমর্থক- যাকে বলে সম্পূর্ণ ষোলআনাই। কারণ তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস, যেকোনও জঘন্য অপরাধের সঙ্গে কড়া শাস্তির সম্পর্ক বড়ো নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ এবং সমাজ জীবনের সার্বিক সুস্থতার জন্যই কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ডর মতো ভয়াবহ ও চরম শাস্তি দরকার। এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ নেই। এখানেই শেষ নয়।

Advertisement

তারা এও মনে করেন, মৃত্যুদন্ডর বিরুদ্ধে যাঁরা হৈচৈ পাকিয়ে নিজেদের প্রগতিশীল কিম্বা মানবিক সত্তার বড়াই সহ এই শাস্তিদানের প্রথাটিকে তুলে দেওয়ার ছক কষছেন-তাঁরা আর যাই হোন, সমাজের হিতাকাঙ্খী নন। এই বৌদ্ধিক ভ্রষ্টাচারের সঙ্গে তারা নিজেদেরকে মেলাতে চান না বলেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে গলা মেলান না। তবে তা বলে কিছুমাত্র দুঃখ নেই তাদের। বরং তারা মনে করেন, মৃত্যুদণ্ড-বিরোধীরা নিজেদেরকে জাহির করতে যতোটা আগ্রহী, দণ্ডপ্রাপ্ত’র পরিজনদের সঙ্গে সহমর্মিতায় ততটা নয়।

এদের স্পষ্ট কথা, মৃত্যুদণ্ড-বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে হবে সর্বশক্তি দিয়ে যাতে দেশের আইন ও বিচার বিভাগ কোনওভাবেই প্রভাবান্বিত হতে না পারে এঁদের অর্থাৎ মৃত্যুদন্ড-বিরোধীদের প্রতিবাদ-আন্দোলনে। তারা এটাকে অর্থাৎ মৃত্যুদন্ড-বিরোধীদের পদক্ষেপকে মানবিকতা আর প্রগতিশীলতার আড়ালে এক ধরনের আঁতলামি বলে মনে করেন। শাস্তির প্রাচীন প্রথাটিকেই জিইয়ে রাখতে চান সমাজের অধিকাংশ মানুষ। শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে যাওয়া সময়ে আজও অনেকে পুরনো ধ্যান-ধারণার মধ্যে আটকে আছেন!

একথা ঠিক যে, শাস্তি হিসেবে ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ড অতি প্রাচীন একটি প্রথা নিঃসন্দেহে। কিন্তু প্রাচীন বলেই যেমন কোনও কিছুকে অহেতুক বাতিল করে দেওয়া সমীচিন নয়, ঠিক তেমনি সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সবকিছু আঁকড়ে থাকাটাও প্রগতির কোনও লক্ষণও নয়। মৃত্যুদণ্ড’র মতো কঠিন শাস্তি সভ্য দুনিয়ায় কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায়না। প্রাচীনকালে অপরাধের মাত্রা বিচার করে যুগে যুগে এই শাস্তির বিধান দেওয়া হত ঠিকই। জঘন্যতম অপরাধীদের সাবেকি ইতিহাস অবশ্য তার সাক্ষী বহন করে আসছে।

সমাজের প্রাচীনপন্থিরা যতোই মনে করুন যে, এই শাস্তিদণ্ডের ভয়াবহতাই মানুষকে জঘন্যতম অপরাধ থেকে সম্পূর্ণ বিরত করতে না পারলেও অন্ততঃ অনেকটা দূরে থাকতে বাধ্য করেছে নিঃসন্দেহে। মানুষের মধ্যে ভালো দিকগুলোর পাশাপাশি যে নিষ্ঠুর ও পাশবিক শক্তি হিমায়িত থাকে- তাকে জাগতে বাধা দেয় শাস্তিদানের কঠোরতা। তা নাহলে এতোদিনে আমাদের মনুষ্য সমাজ বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠতো-একথা তাদের বিশ্বাস। বনের পশুও হার মানতো মানুষের নৃশংসতার কাছে এমনটাই মনে করেন তাঁরা।

সুতরাং মৃত্যুদণ্ড রদ করার দাবি পক্ষান্তরে সুষ্ঠু সামাজিক পরিকাঠামোকে ভেঙে তছনছ করে এক হিংস্র ও পাশবিক সমাজব্যবস্থা পত্তনেরই সুযোগ করে দেওয়ার অনৈতিক ও অমানবিক প্রয়াস। আধুনিক ও সভ্য দুনিয়াকে সেই অসভ্য, অনৈতিক ও অমানবিক অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়ার (অপ) চেষ্টাকে কি কোনও সভ্য, শিক্ষিত ও সমাজ-সচেতন মানুষ সমর্থন জানাতে পারেন, না পারা উচিত? আধুনিক যুগে এই যুক্তি কতোটা গ্রহণযোগ্য তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতেই পারে এবং বলা বাহুল্য, তুলছেনও অনেকেই।

অন্যদিকে হেতাল পারেখ-অভয়া-তিলোত্তমাদের ক্ষেত্রেও তাই প্রতিবাদী পদক্ষেপ চলছে। এবং চলবেও। কারণ সব দেশে সব যুগেই একদল পরিণত মনস্ক মানুষ সবসময়েই মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার স্বপক্ষে বুক চিতিয়ে দাঁড়ান। তাঁরা মৃত্যুদণ্ড অমানবিক বলে মনে করেন এবং সেই বোধ ও বিশ্বাস থেকেই তাঁরা জনসভা বা সংবাদমাধ্যমে এর বিরুদ্ধে শোরগোল করেন এবং তাঁদের সপক্ষে জোরালো মতামত বা সমর্থন গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানাবিধ গণতান্ত্রিক চেষ্টাও করেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসই তার উজ্জ্বল সাক্ষী।

কেউ কেউ আবার তির্যক মন্তব্য করে এও বলেন, আসলে আমাদের মধ্যে একশ্রেণির আঁতেল আছেন যারা নিজেদের ছদ্ম প্রগতিশীল সাজাতে বরাবরই বিপরীত স্রোতে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাদের প্রশ্ন, কোনও অপরাধী অমানবিক আচরণ করলে এঁদের চোখে দোষের কিছু নয়, কিন্তু সেই অপরাধীর প্রতি কিছুমাত্র আইনি কঠোরতা দেখালেই এঁরা ফোঁস করে উঠতে উৎসাহবোধ করেন। অন্যায় ও অমানবিক আচরণের অভিযোগ তুলে বাজিমাৎ করার অহেতুক চেষ্টা করেন। এটা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না।

তাঁদের কথায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত যে, মানবিক আচরণ কি একমাত্র অপরাধীদেরই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? তাঁদের কথায়, তাহলে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত যে, মানবিক আচরণ কি একমাত্র অপরাধীদেরই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? যাঁরা অপরাধের শিকার- তাঁদের ক্ষেত্রে মানবিক ব্যাপারটা উহ্য থাকার কারণ কি- জানতে নাকি বড্ড ইচ্ছে হয় তাদের। আরও এক ধাপ এগিয়ে তাদের কেউ কেউ বলেন, তথাকথিত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার কর্মীরা এর যোগ্য জবাব দেবেন কি? এঁদের এই একপেশে দৃষ্টিভঙ্গীর পেছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে- তা জানা তাদের নাকি দরকার।

এখানে থেমে না থেকে তাঁরা এও বলেন, তর্কের খাতিরে যদি মেনেই নিই যে, বেঁচে থাকার অধিকার সবারই আছে, তাহলে এটাও মানতে হবে যে, অন্যকে বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজে বাঁচার অধিকারও কোনও দেশ বা সমাজে স্বীকৃত হতে পারেনা। সুতরাং গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে লঘুতর দন্ডবিধানের কোনও যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। সমাজ জীবনের স্থিতিশীলতার জন্যই গুরুতর অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের মতো কঠিনতম শাস্তি চাই। মানবাধিকারের অজুহাতে তা কোনওভাবেই রদ করা ঠিক নয়।

তাদের যুক্তি হল, মনে রাখতে হবে, সামাজিক অনুশাসনগুলি সিংহভাগ মানুষের সামগ্রিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরি হয়েছিল প্রাচীনকালে। আধুনিক সভ্যতার দোহাই দিয়ে তা কোনওভাবেই তুলে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাদের কথায়, নাগরিক সভ্যতার পত্তন ও উত্তরোত্তর বিকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের ভাবনাচিন্তার জগতেও এসেছে নানান প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক, এমন কি, কিছু অস্বাভাবিক বিবর্তনও। এই অস্বাভাবিক বিবর্তন কোন শুভ-অশুভর বিচার-বিশ্লেষণে মোটেই আগ্রহী বা বিশ্বাসী নয়।

সে কেবল ভয়ংকর এক স্বার্থের অনুসরণকারী। ফলে অনুশাসনের শিথীলতার সুযোগে তা যেকোনও সময়ে আপনার-আমার পাশের পরিচিতজনকে ছোবল মারতে দ্বিধান্বিত নয়। এই অশুভ ও অবাঞ্ছিত অবস্থার নাগপাশ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্যই চাই কঠোর ও কঠিন দণ্ডবিধানের পাকা ব্যবস্থা যাতে অপরাধী কোনওভাবেই যেন তার অন্তর্গত অপরাধ প্রবণতাকে জাগানোর কিছুমাত্র অবকাশ না পায়। ‘মানবতাবাদীদের অহেতুক ‘আঁতলামি’তে যেন দেশের সংবিধান ও বিচার বিভাগ প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ না পায়।

ঠোঁটকাটা অনেকে বলেন, ‘মানবতার বুলি” বিতরণ করে হয়তো বা বহুজনের বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু বৃহত্তর সমাজের ‘যথার্থ কল্যাণ” তাতে সাধিত হয় না, হয়নিও কোনওকালে। সভ্য দুনিয়ায় মৃত্যুদণ্ডের প্রাসঙ্গিকতা না থাকলে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, চিন বা রাশিয়ার মতো উন্নত দেশগুলি অনেক আগেই মৃত্যুদণঅড তুলে দিত নিঃসন্দহে। পাশ্চাত্ত্যের এই দেশগুলি কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রাচ্যের তুলনায় অনেক বেশি এগিয়ে। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন না হয় পুঁজিবাদী দেশগুলির অন্যতম মুখ এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হিসেবে পরিচিত।

মৃত্যুদন্ডের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনাকালে তারা এও বলেন যে, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী ওঁদের (যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন) না থাকারই কথা! কিন্তু চিন ও রাশিয়ার মতো সমাজতান্ত্রিক (আদৌ কী সমাজতান্ত্রিক আছে?) দেশও মৃত্যুদন্ডের সমর্থক এবং যতদূর জানা গেছে, মৃত্যুদণ্ড রদ করার জন্য এঁরা আজও কিন্তু মোটেই উদগ্রীব নয়। এমন কি, চিনের চেয়ারম্যান সাহেবও বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড’র মতো চরম শাস্তিদানের পক্ষে ছিলেন বলেই তারা বলেন। এমন প্রমাণও নাকি তাদের হাতে আছে! পাওয়া গেছে।

মৃত্যুদণ্ডের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যতোই জোরদার যুক্তির অবতারণা করা হোক না কেন, সভ্য দুনিয়ায় কোনওভাবেই মৃত্যুদণ্ডের স্বপক্ষে দাঁড়ানো যায় না। আর যায় না বলেই এককালের অতি বামপন্থিদের কেউ কেউ ‘কমিটি এগেনষ্ট ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট’-এর অগ্রণী আহ্বায়ক! গণ-কনভেশনে আলোচনার জন্য তাঁরা মৃত্যুদন্ডবিরোধী প্রস্তাব নিয়ে সর্বভারতীয় পর্যায়ে বির্তক চেয়েছেন। যদিও এঁদের অনেককে উল্টোদিকের মিছিলেও হাঁটতে দেখা গেছে! ঘন ঘন মত ও পথ বদলে অভ্যস্ত এদেশের অতি বামপন্থীরা।

সুতরাং অনেকের মনে সংশয় জাগে, মৃত্যুদন্ডের ব্যাপারে এঁদের ‘পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক মতামত’-এর মূল্য কোথায়? তাই প্রশ্ন তোলেন, স্ট্যালিনের রাশিয়া তো শুধুমাত্র ‘রাজনৈতিক বিরোধিতা’র জন্যই অসংখ্য মানুষকে চুপিসারে হত্যা করেছে। এরপর ‘অতি বামপন্থি’রা মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করবেন কোন মুখে? অবশ্য এদের মুখ ও মুখোশের পার্থক্যটা বোঝার উপায় নেই বলে তির্যক অনেকে মন্তব্য করেন। তাদের বিশ্বাস, মৃত্যুদণ্ড নিয়ে বিশ্বজুড়ে গণভোট নেওয়া যায় তো সিংহভাগ মানুষই মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখার পক্ষে রায় দেবেন।

এই ‘বিশ্বজনমত’-এর প্রেক্ষিতে মুষ্টিমেয় সংখ্যক তথাকথিত সুশীলসমাজ তথা অতিবাম বুদ্ধিজীবী মানুষকে গুরুত্ব দেওয়ার কোনও যুক্তি আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। কিম্বা ‘ঠুনকো মানবিকতার নামে বিশ্বজুড়ে ভ্রষ্টাচার বৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলা যুক্তিযুক্ত নয় বলে তাঁদের বিশ্বাস। যারা মানবতাবিরোধী নৃশংস কাজে এগিয়ে আসতে পিছপা হন না, তাদের জন্য মানবতার মেকি কান্না করাটাও নিতান্ত অন্যায় ও অনৈতিক ব্যাপার বলে এদের ধারণা। অমানবিকদের জন্য অমানবিক আচরণই প্রাপ্য।

কোনও রাখঢাক না করেই এরা বলেন, প্রগতিশীলতার মুখোশ পরে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা দিলে সমাজের আদৌ কোনও কল্যাণ হয় কি? স্পষ্ট করে তারা জানান, সমাজের সিংহভাগ মানুষই মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে। এদিক থেকে তারা নাকি পৃথিবীর সংখ্যাগুরু মানুষেরও পক্ষে। তারা মনে করেন যে, দেশকালের বিভাজন ভুলে সুষ্ঠু সমাজজীবন গড়ে তোলার জন্য গুরুতর অপরাধের গুরুতর দন্ড অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ডের বিধানই অত্যন্ত সঠিক ও যথার্থ ব্যবস্থা। কঠিন ও কঠোরতম শাস্তি তুলে দিলে সমাজজীবনের সুস্থতা নষ্ট হবে। এবং পক্ষান্তরে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার ‘মৌলিক অধিকার ও ক্ষুণ্ণ হবে নিশ্চিত। শিক্ষিত ও সচেতন মানুষ এই অনিবার্য ঝুঁকি নিতে পারেন না। নেওয়া ঠিকও না বলে এদের দৃঢ় বিশ্বাস। সমাজের কিছু তথাকথিত ‘প্রগতিশীল’ ও ‘শুভবুদ্ধিসম্পন্ন’ মানুষ তেমন কোনও প্রচেষ্টায় সামিল হলে তাদেরকেও প্রতিবাদ জানানো উচিত বলের তারা মনে করেন। যদিও আজকের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে এদের ‘যুক্তি’ ধোপে টেকে না একথা বলাই বাহুল্য। কেন টেকে না? এবার আসা যাক সে কথায়।

কারণ কোনও কঠোর ও কঠিন আইন কিম্বা শাস্তিই অপরাধ দমনের সহায়ক নয়। তা যদি হতো তাহলে যে সমস্ত দেশে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড প্রথা এখনও চালু আছে, সেসব দেশে ‘বিরলতম’ অপরাধ সংঘটিত হত না। আসলে অপরাধ-প্রবণতা সর্বকালে সর্বদেশেই ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে নিশ্চিত। কারণ অবৈধ যৌনচেতনা ও অপরাধ স্পৃহা মনুষ্য চরিত্রের অন্যতম দিক। আমাদের চেতন কিম্বা অচেতন মনে তা হিমায়িত থাকে। অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতে তা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

একমাত্র পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্জন করলেই তা দমন করা সম্ভব; নচেৎ নয়। এটা অবশ্য সবার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। অনেক সময় আবার সামাজিক ও পারিবারিক সন্মানহানির ভয়ও এই প্রবণতাকে কিছুটা স্তিমিত করে রাখতে সাহায্য করে- এই যা! তবে একথাও ঠিক, প্রাণের মায়া বা ভয় প্রাণীজগতের অন্যতম প্রধান দিক। সুস্থ অবস্থায় কোনও প্রাণীই নিজেকে শেষ করে দিতে আগ্রহী নয়। বরং সে চায় পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও বেঁচে থাকতে। মৃত্যুভয় নেই এমন মানুষ এই জগৎ-সংসারে বড়ো একটা দেখা যায়না।

তবে ব্যতিক্রমী মানুষও তো আছে এই জগৎ-সংসারে! তাদের সংখ্যাও কিন্তু নেহাৎ তো কম নয়। যারা অনেক সময়েই লোভ বা আসক্তির (অর্থ বা যৌনতা) কারণে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। এবং ভালোমন্দ কিংবা আগে- পরের কথা না ভেবে জঘন্যতম অন্যায়-অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে! মনুষ্য চরিত্রের এই অপরাধ-প্রবণতা আমরা অস্বীকারই-বা করি কিভাবে? কঠিন ও রুঢ় বাস্তব আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। একে অস্বীকার করা মানে তো সত্যকেই অস্বীকার করা!

Advertisement