স্বপনকুমার মণ্ডল

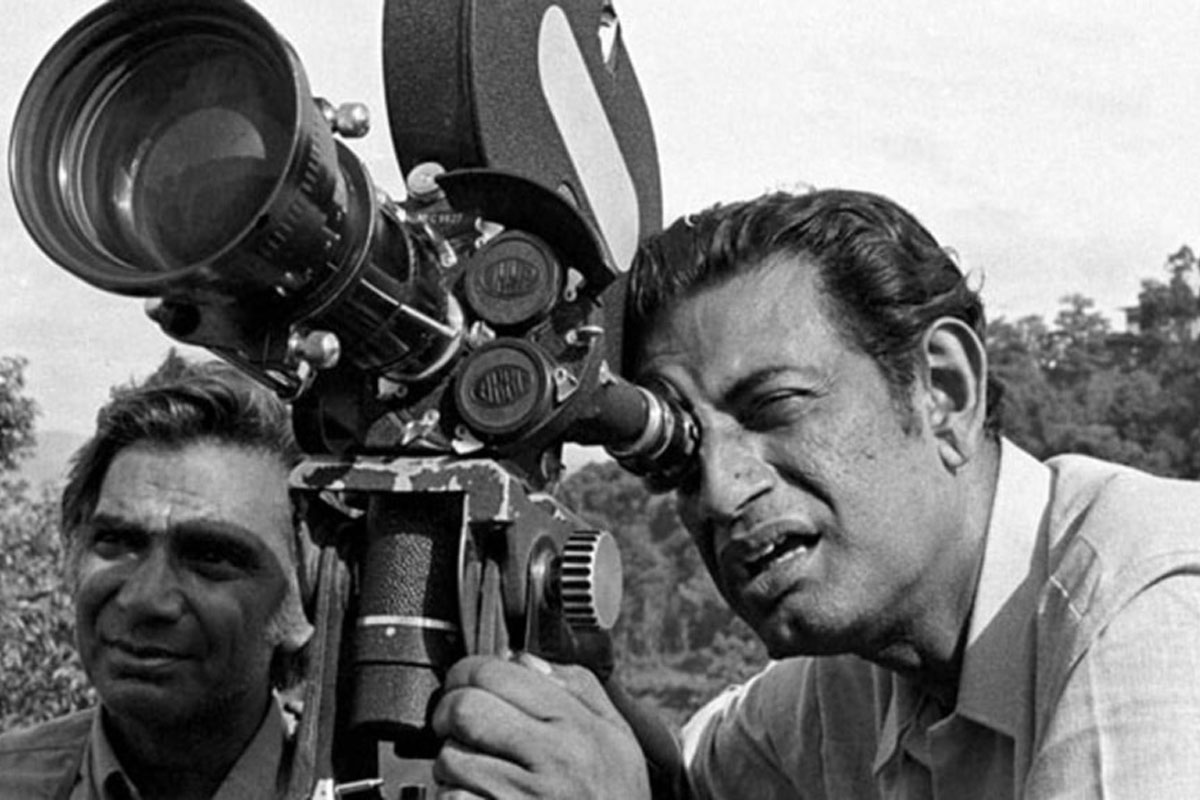

‘পথের পাঁচালী’র দুই স্রষ্টা। একজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যজন সত্যজিৎ রায়। দু’জনেরই প্রথম সার্থক শিল্পপ্রয়াসই ছিল ‘পথের পাঁচালী’। অবশ্য প্রথমজনের তুলনায় দ্বিতীয়জন অনেকবেশি উজ্জ্বল। তাই ২০০৫-এ দ্বিতীয়জনের ‘পথের পাঁচালী’র পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে উৎসব মহোৎসবে পরিণত হয়েছিল। আর সে বছরেই প্রথমজনের ‘পথের পাঁচালী’র পঁচাত্তর বছর পূর্তিতে উৎসবের কোনো বালাই-ই নেই। অথচ প্রথমজনই যথার্থ ‘পথের পাঁচালী’কার। দুজনের পার্থক্য করার জন্য ইংরেজি দুটি শব্দের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বিভূতিভূষণকে ‘পথের পাঁচালী’র Inventor বলা হলে সত্যজিৎকে বলতে হয় Discoverer। প্রথমজনের অক্ষরশিল্পের বিস্তৃত ছবিই দ্বিতীয়জনের চলচ্চিত্রশিল্পের মাধ্যমে চিত্রায়িত হয়ে এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে ‘পথের পাঁচালী’র প্রকৃত স্রষ্টার প্রশ্নে ভুল উত্তর পেতে বিশেষ অসুবিধা হয় না। সেজন্য অবশ্য বিভূতিভূষণপ্রেমীদের আক্ষেপ হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্য আক্ষেপের কারণ অন্য। যাঁর কাহিনি অবলম্বনে সত্যজিৎ বাংলা চলচ্চিত্রের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন, সেই কাহিনিকারই তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় ম্লান হয়ে গিয়েছেন। সেজন্য কিন্তু বিভূতিভূষণপ্রেমীদের কোনো আক্ষেপ ছিল না। তাঁদের আক্ষেপ অন্যত্র। ‘পথের পাঁচালী’র কাহিনিকার হিসাবে বিভূতিভূষণ প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি বা না-পাওয়াতেই তাঁদের আক্ষেপ। এই আক্ষেপের যথেষ্ট যুক্তিও আছে। বিভূতিভূষণের একমাত্র আত্মজ সাহিত্যিক তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (বিভুতিভূষণের আদুরে নাম ‘বাবলু’) স্বয়ং এবিষয়ে আক্ষেপ জানিয়েছেন। এটা সত্য যে ‘পথের পাঁচালী’ চলচ্চিত্রটির পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে কাহিনিকার হিসাবে বিভূতিভূষণকে স্মরণে বরণীয় করে তোলা হয়নি। অথচ তার প্রয়োজন ছিল।

Advertisement

অনেকের ধারণা সত্যজিৎ রায়ই বিভূতিভূষণকে প্রচারের আলোয় নিয়ে এসেছেন। সত্য যে ‘পথের পাঁচালী’র চলচ্চিত্র রূপ প্রকাশের ফলে বিভূতিভূষণের সমাদর অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই সুদৃঢ় হয়েছিল। সত্যজিতের ‘পথের পাঁচালী’ যেমন অপুর পাঠশালায় যাওয়ার চোখ দিয়ে বাংলা সিনেমা দেখার চোখ ফুটিয়ে ‘বই’ দেখার পরিবর্তে ‘সিনেমা’ দেখার আস্বাদ এনে ক্লাসিক মর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছিল, বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ও শিশুমনের আলোয় দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে বাংলা কথাসাহিত্যে কাহিনিহীন কবিত্বময় একটি অভিনব জীবনালেখ্য জোগান দিয়ে চিরশিশুর পাঠ-সরণিতে পরম জীবনানন্দের আস্বাদ এনেছিল। সত্যজিৎ যেমন ‘পথের পাঁচালী’র পর ‘অপরাজিত’, ‘অপুর সংসার’ কিংবা ‘অশনি সংকেত’ প্রভৃতি সিনেমায় প্রথমের সমাদর ফিরে পাননি, বিস্তৃতিভূষণ পরে ‘অপরাজিত’ থেকে ইয়ামতী’ পর্যন্ত ছোট-বড়দের মিলিয়ে ১৫টি মৌলিক উপন্যাস লিখলেও প্রথমের মতো সাড়া ফেলতে পারেননি। সেদিক দিয়ে ‘পথের পাঁচালী’তেই সবচেয়ে বেশি শৈল্পিক প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সেজন্য উভয় স্রষ্টাই ‘পথের পাঁচালী’র প্রতি অত্যন্ত বেশিরকমের দুর্বল ছিলেন।

Advertisement

বিভূতিভূষণ সত্যজিতের ‘পথের পাঁচালী’র দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তিনি জীবিতকালেই ‘পথের পাঁচালী’র জন্য বিদেশেও অভিনন্দিত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত ড. এডওয়ার্ড টমসন ‘পথের পাঁচালী’র বিশ্বজনীনতা বিষয়ে বিদেশে প্রচার করেছিলেন। এছাড়া ড. শিশিরকুমার মুখোপাধ্যায় (ইনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন) লন্ডনের The School of Oriental and African Studies-এ অধ্যয়নকালে ‘Indian Art and Letters’-এ ‘Recent Trends in Bengali Literature’ (১৯৪৩) নামক প্রবন্ধে ‘পথের পাঁচালী’র বিশেষত্বকে তুলে ধরেছিলেন। তাতে আলোচক লিখেছেন, ‘Bibhutibhution’s treatment of Nature is characterised by a wealth of descriptive and introspective detail. Pather Panchali, is in a large measure, a poem in prose. It reavels not only the poetry of Nature but also the poetry of common life in rural Bengali’ । সত্যজিতের ‘পথের পাঁচালী’তে বিভূতিভূষণের কবিমনটি চিত্রিত হয়নি এবং তা হতে পারে না। বিভূতিভূষণ নিজেও এবিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। সেজন্য তাঁর ‘সন্তান’ (‘পথের পাঁচালী’)টিকে নিয়ে সিনেমা হতে পারে, এবিশ্বাস তাঁর ছিল না। তাঁর স্ত্রী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনিও সাহিত্যচর্চা করতেন) দারিদ্রের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েও ‘পথের পাঁচালী’র চিত্রস্বত্ব বহু অর্থের বিনিময়েও দিতে অস্বীকার করেছেন। একমাত্র ‘সিগনেট প্রেস’-এর কর্ণধার দিলীপকুমার গুপ্তের কথায় সত্যজিৎ রায়কে সেদিন প্রত্যাখ্যান করেও শেষে রাজি হয়েছিলেন। তারপর ১৯৫৫-এর এপ্রিলে বিদেশে এবং আগস্টে দেশে (কলকাতায় ) সত্যজিতের ‘পথের পাঁচালী’ মুক্তি পায় এবং বিভূতিভূষণেরও মূল্যায়ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সত্যজিতের দৌলতে তাঁর নাম বিশ্বের সুধীজনের কাছে পৌঁছে গেলেও তাঁকে কতটা তুলে ধরা হয়েছে এ নিয়ে বিতর্ক থেকে গেছে। কারণ ‘পথের পাঁচালী’ সিনেমাটিতে উপন্যাসের শিশুমনের আলোয় দেখা রহস্যময় বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য দারিদ্রের নিষ্ঠুর চিত্রশালায় হারিয়ে গেছে। তাই ‘পথের পাঁচালী’ সিনেমাটি বিদেশে সাড়া জাগানোর পরে অনুবাদে হয়েছে ‘Song of the Road’ এবং উপন্যাসটি সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘The novel by Banerji, here translated for first time, also deserves to become a classic, and will be welcomed by the many thousands who saw the film. Here is the village life of India in its raw reality, as seen and experienced by the small brother and sister, Opu and Durga: the terrible trials and joys. Literature offers few truer pictures of growing up (Long Beach, 1.5.1969, U.S.A.)

সত্যজিতের ‘পথের পাঁচালী’ বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’র হুবুহু চিত্রায়িত রূপ নয়। সেজন্য প্রখ্যাত সমালোচক শ্রী প্রমথনাথ বিশীর মনে হয়েছে চলচ্চিত্রপ্রেমীরা যা দেখতে পায় ‘তাতে দারিদ্র্যের কঙ্কালটাকে ফলাও করে দেখানো হয়েছে, নিশ্চিন্দিপুর একটি পরিত্যক্ত পোড়ো জংলা গ্রাম, মানুষগুলো হতদরিদ্র আর রাজ্যের দারিদ্র্যে ধোলাই করা আরও হরিহর রায়ের পরিবারটি।’ সেজন্য সমালোচকের ধারণা ‘এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে বিদেশী পাঠকদের কেন এ ছবি ভাল লেগেছে।’ তাই তার অনুসিদ্ধান্ত ‘দেহের প্রাণ আর লাবণ্য বাদ দিয়ে শুধু নীরস কঙ্কালটাকে যদি দেহ বলা চলে, তবে পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রটিকে পথের পাঁচালী গ্রন্থ বলা যেতে পারে।’ এই প্রসঙ্গ স্মরণীয়, সত্যজিৎ সিনেমাটিকে বই করে তুলতে চাননি এবং শুধু বিদেশে নয়, এদেশেও সিনেমাটি সমানভাবে সমাদৃত। আর সেই সমাদরের কারণ অবশ্যই দারিদ্রের প্রতিচ্ছবি মূর্ত হয়ে ওঠার জন্যও নয়। সত্যজিৎই এই সিনেমাটির মধ্য দিয়ে বাংলা সিনেমার ঘরানা বদলে দিয়েছিলেন। ফলে চলচ্চিত্রটিও বাংলা চলচ্চিত্রের নান্দনিক দিকের একটি ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছে। তাই সত্যজিৎ উপন্যাসের প্রাণ ও লাবণ্য ছেড়ে সিনেমার শৈল্পিক প্রাণ ও লাবণ্যের প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হয়েছিলেন।

‘পথের পাঁচালী’র দুই স্রষ্টার দুই অভিনব সৃষ্টি। বিভূতিভূষণ যেমন দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধহীন জীবনের প্রবাহকে অভিনব উপন্যাসের আদলে তুলে ধরেছেন, সত্যজিৎও সেই কাহিনিহীন জীবনপ্রবাহকে জীবন্ত করে ক্যামারাবন্দির মাধ্যমে আরেকটি শক্তিশালী শিল্পকর্ম গড়ে তুলেছেন। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে সেই শিল্পকর্মের আধার কিন্তু সেই উপন্যাসটিই। তাই আধারধারককে আঁধারে না রেখে আলোতে আনাই আমাদের কর্তব্য। শুধুমাত্র ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসটির জন্য নয়, সিনেমাটির জন্যও বিভূতিভূষণকে সত্যজিতের পাশাপাশি যথাযোগ্য সমাদরে স্মরণ করা প্রয়োজন। তাতে অবশ্য সত্যজিতের মান কণামাত্র কমবে না, বরং সত্য স্বীকারের জয়ে সত্যজিৎ নামটি আরও সার্থক ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

Advertisement