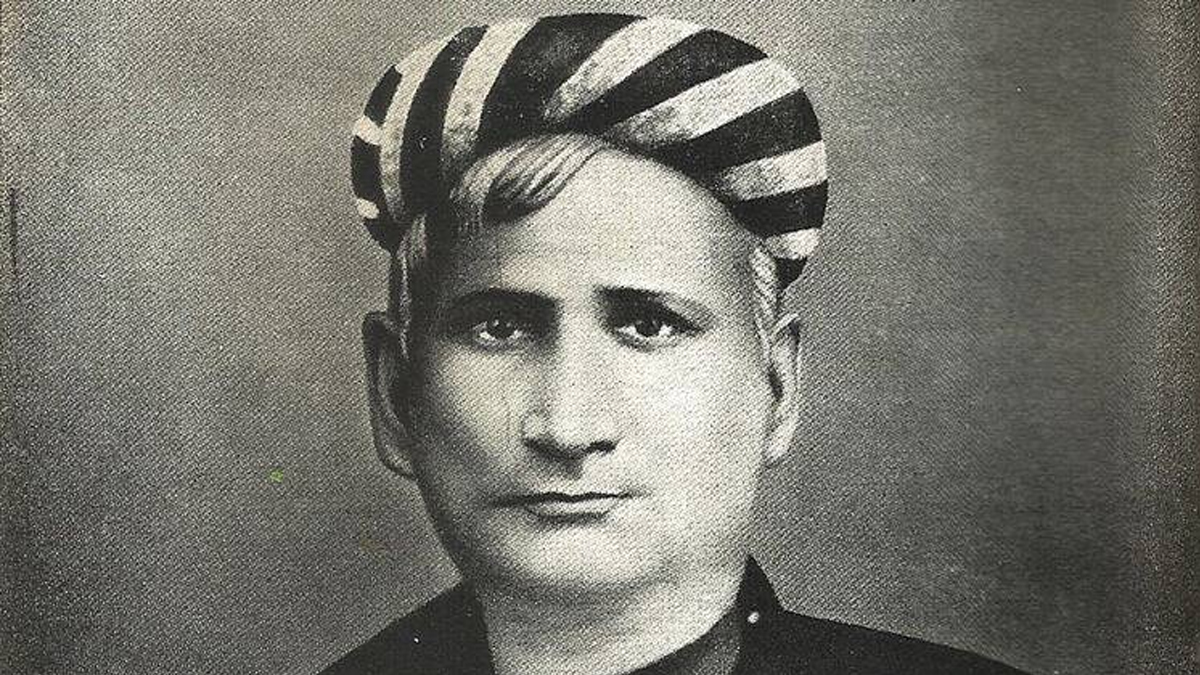

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ছাপ্পান্ন বছরের পার্থিব জীবনে নারীর হৃদয়-কথা অনুভব করে একাধিক উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু সমকালে বাঙলার বিধবা নারীদের দুঃখ কি তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেনি? না হলে বিদ্যাসাগর মশাই প্রবর্তিত বিধবা বিবাহ নিয়ে তাঁর এত দ্বিধা ছিল কেন? উনিশ শতকের প্রায় মধ্যভাগে যখন বঙ্কিমের জন্ম, বাঙলায় তখন গ্রাম, শহর সর্বত্র ঘরে ঘরে ছিল সাদা থান পরা শিশু থেকে বৃদ্ধা বালবিধবা, ধর্মের নামে, শাস্ত্রের বিধানে ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের নিষ্ঠুর নারকীয় অত্যাচারের নিত্য শিকার ছিল তারাই। তারা কষ্ট না করলে নাকি বিধবা মেয়েটির পিতৃকুল-মাতৃকুলের ঊর্ধ্বতন পুরুষেরা নরকগামী হবে। সমাজে বিধবাদের করুণ অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা উনিশ শতকের শিক্ষিত, সংবেদনশীল সমাজমনস্ক বঙ্কিমচন্দ্রের অজানা ছিলনা। তিনি নিজেই বলেছেন ‘বাঙ্গলার বিধবাদের অন্নকষ্ট লোকবিখ্যাত— তাহারা উপার্জন করিয়া দিনাতিপাত করিতে পারেনা, ইহা সমাজের নিতান্ত নিষ্ঠুরতা। সত্য বটে, দাসীত্ব বা পাচিকাবৃত্তি করিবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কিন্তু ভদ্রলোকের স্ত্রী কন্যা এ সকল বৃত্তি করিতে সক্ষম নয়।’

আরো লিখলেন, ‘এ দেশী স্ত্রী-পুরুষ সকলপ্রকার বিদ্যায় [লেখাপড়া বা শিল্পাদিতে] সুশিক্ষিত হইলে তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবেনা। শিক্ষাই সকল প্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।’ তাঁর সাহিত্যে সমকালীন সমাজ সম্পর্কে অনেক ভাবনার উল্লেখ থাকলেও তিনি সমাজ-সংষ্কারক ছিলেন না। তাই হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি প্রগাঢ় আস্থাশীল বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখা একাধিক উপন্যাসে নায়িকার মুখ দিয়ে বিধবা বিবাহ নিয়ে যে বার্তা দিলেন তাতে তাঁর কিছুটা বিপ্রতীপ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বভাবতই বাঙালি পাঠকের মনে হতে পারে তিনি বুঝি এই আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন। না হলে তাঁর ১৮৬৯ সালে লেখা ‘মৃণালিনী’ উপন্যাসে পশুপতি ও মনোরমার উপকাহিনীতে বিধবার প্রেমজনিত সমস্যার আভাস দিয়ে প্রেমে পড়ার জন্য আপাতদৃষ্টিতে স্বীকৃত বিধবা মনোরমাকে (উপন্যাসে পরে জানানো হয়েছে মনোরমা বিধবা নয়, বিশেষ কারণে স্বামীসংসর্গ বঞ্চিতা) গভীর ধিক্কার কেন জানালেন উপন্যাসের অন্যতম নায়ক হেমচন্দ্র? ‘—তুমি বিধবা, যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধম হইয়া থাকিবে। অতএব সাবধান হও। যদি কাহারো প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বিস্মৃত হও।’

Advertisement

বঙ্কিমচন্দ্রের আরও তিনটি উপন্যাসে তিনটি বিধবা নারীর উল্লেখ রয়েছে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী ও হীরা, আর কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী। এই উপন্যাসগুলি লিখিত হয় যথাক্রমে ১৮৭৩ ও ১৮৭৮ সালে। উপন্যাসের এই তিন নারীই প্রেমাকুল এবং সমাজমান্যতার ক্ষেত্রে ভ্রষ্ট। উনিশ শতকের বাঙলার পটভুমিতে বঙ্কিমচন্দ্র যুবতী বিধবা নারীর স্বাভাবিক প্রেমাকাংক্ষাকে মর্যাদা দিয়েছেন, বিবাহ-বহির্ভুত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে আইনজ্ঞ এবং বিচারক বঙ্কিমচন্দ্র, অতিশিক্ষিত মানবদরদী, হয়েও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে বৈধব্যের করুণ পরিণতি থেকে নারীদের রক্ষা করার কোন নির্দেশ দিতে পারেননি। অবৈধ প্রণয়ের অন্তিম পরিণতিতে তাদের মৃত্যু ঘটেছে প্রেমাস্পদের হাতে অথবা বিষাদিত আত্মহত্যায়।

Advertisement

বিদ্যাসাগর-মশাই চেয়েছিলেন হতভাগিনী বাল-বিধবা নারীদের জীবনে সুস্থিতি আসুক। কুসংষ্কারাচ্ছন্ন সমাজ তখন প্রস্তুত ছিলনা বলেই বিদেশী শাসকের সাহায্যে, শাস্ত্রবিধিকে মান্যতা দিয়ে বিধবা –বিবাহের আইনি রক্ষাকবচ যোগাড় করেছিলেন ১৮৫৬ সালে। স্বল্পসংখ্যক নারী এই ব্যবস্থার সুযোগে সম্মানিত গার্হস্থ্য-জীবন পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই আইন প্রণয়নের দুই দশক পরেও শিক্ষিত জন-সমাজ প্রথাটি তেমন করে গ্রহণ করেনি। অন্যদিকে বিধবা নারীর প্রণয়ের অন্তিম পরিণতি হত্যা অথবা আত্মহত্যা যে সেদিনের সমাজে একটি অনিবার্য ঘটনা ছিল তারই জীবন-ছবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে অকপটে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের নায়িকাদের মুখেও বসিয়েছেন সমকালীন সমাজের ভাবনা। বিষবৃক্ষের সূর্যমুখী চিঠিতে লিখছেন, ‘ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?’ ‘ইন্দিরা’ নামে আরেকটি ছোট উপন্যাসে বঙ্কিম, ইন্দিরার মত তরুণী গৃহবধূর মুখে একটি ট্র্যাডিশানাল কথা বসালেন। ইন্দিরা তাঁর স্বামীকে নিভৃতে, অনুরাগ-ভরে বলছে, ‘যাহারা বলে বিধবা বিবাহ দাও, ধেড়ে মেয়ে নহিলে বিবাহ দিও না, মেয়েকে পুরুষের মত নানা শাস্ত্রে পন্ডিত কর, তাহারা পতিভক্তি তত্ত্ব বুঝিবে কি?’ আর এই লেখার পাঁচ বছর পরেই ১৮৭৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশ করলেন পাঁচটি পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট প্রবন্ধ-গ্রন্থ ‘সাম্য’। এর পঞ্চম প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্যের উল্লেখ করলেন। অকপটে জানালেন, ‘মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট— ইহাই সাম্যনীতি।’

কিন্তু জীবন অভিজ্ঞতা তাঁকে শিখিয়েছে আমাদের দেশে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে ভয়ঙ্কর চারটি বৈষম্য রয়েছে। নারীর বিদ্যাশিক্ষার অনধিকার, বিপত্নীক পুরুষের বিবাহ-অধিকার, বিধবা রমণীর ব্রহ্মচর্য-পালন, বিবাহের অনধিকার, পুরুষের যথেচ্ছ গমনের এবং বহু বিবাহের অধিকার, যা, নারীর নেই। এর মধ্যে বিধবা নারীর বিবাহ অধিকার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবটি ছিল, ‘আমরা বলিব, বিধবা-বিবাহ ভালো নহে, মন্দও নহে, সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাদের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।’ চিরাচরিত ঐতিহ্য আর পাশ্চাত্য দার্শনিকদের শিক্ষার স্বাদে প্রাজ্ঞ, আধুনিক মননের বঙ্কিমচন্দ্র দোটানায় পড়ে যথেষ্ট দ্বন্দ্বমূলক বিবৃতিটি দিলেন, ‘যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়া ছিল, সে কখনই পুনর্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করেনা। যে জাতিগণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাববিশিষ্টা, স্নেহময়ী, সাধ্বীগণ বিধবা হইলেও কদাচ আর বিবাহ করেনা। কিন্তু যদি কোন বিধবা, হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়া হউন পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে উত্তরাধিকারিণী। যদি পুরুষ, পত্নী বিয়োগের পর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী, পতিবিয়োগের পর অবশ্য ইচ্ছা করলে, পুনর্ব্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী।’

বিষয়টি দাঁড়াল এই রকম— পবিত্র স্বভাবের, পতিবৎসল বিধবা নারীরা পুনরায় বিবাহ করেনা, অধিকার আছে জেনেও। কিন্তু যারা করেন তারা কি অপবিত্র স্বভাবের? এ বড়ই কূট প্রশ্ন! যুক্তিবাদী বঙ্কিম এও বললেন, ‘যদি পুরুষ পুনর্ব্বিবাহে অধিকারী হয়, তবে স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষের কি স্ত্রী বিয়োগান্তে দ্বিতীয় বার বিবাহ করা উচিত?— মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে যে, যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি,এবং পতিবিযুক্ত পত্নী, ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।’

সমকালের প্রেক্ষিতে, বিধবা-বিবাহ বিষয়ে অসংখ্য বিদ্যাসাগর-বিরোধীদের মধ্যে বঙ্কিমের এই উপরোক্ত সাম্যবাদী যুক্তিটি সর্বার্থেই অতুলনীয়। যুক্তিবাদী মানুষ বলেই বলতে পেরেছিলেন, ‘…শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোনপ্রকার সমাজসংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণের জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম এবং …সেমত পরিবর্তন করার কোন কারণ দেখি নাই।…— বাঙালি-সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে— দেশাচার বা লোকাচার বশীভূত।’ এইখানেই বিদ্যাসাগরের সংগে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর তফাত। নবজাগরণের যুক্তিবাদী চিন্তার আলোকে বিদ্যাসাগর বলেছেন, ‘আমি লোকাচার-এর নিতান্ত দাস নহি।’ বিদ্যাসাগরের আদর্শ অনুসরণ করে উনিশ শতকের মহারাষ্ট্রে আবেগপ্রবণ সমাজ সংষ্কারক, মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে ও তাঁর সহধর্মিণী সাবিত্রীবাই ফুলে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে প্রচুর কাজ করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বিচারক, আগাগোড়া যুক্তিবাদী সমাজ- সচেতন মানুষ। সাম্য প্রবন্ধে তিনি নিজেও লিখেছেন, ‘অতএব বিধবারা বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এ দেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাহারা ইংরাজী শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্য্যে পরিণত করেন না। —-এই নীতি সমাজে প্রবেশ করে নাই।’

অর্থাৎ বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পুর্ণ অমত করেননি। অনিষ্টকর, আয়াস সাধ্য না হলেও, কখনো কখনো বরং সুখবৃদ্ধিকারক হলেও প্রথাটি সমাজে ব্যাপ্ত না হওয়ার কারণ তাঁর মতে,সমাজ একে গ্রহণ করতে চায়না। একই রকম কথা লিখেছিলেন, ‘বাহুবল ও বাক্যবল’ শিরোনামের প্রবন্ধে— ‘কতকগুলি সামাজিক দুঃখ আছে, তাহা অনিত্য এবং নিবার্য। এদেশে বলে, বিধবাগণ যে বিবাহ করিতে পারেনা, ইহা সামাজিক কুপ্রথা, সামাজিক দুঃখ, নৈসর্গিক নহে। সমাজের গতি ফিরিলেই এ দুঃখ নিবারিত হইতে পারে।’

সমাজের গতি যে সহজে ফেরেনা, সে কথা বিদ্যাসাগর কাজে নেমে জেনেছিলেন। আর আইনজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন আইনি রক্ষাকবচ দিয়ে সমাজের মন সব সময় ফেরানো যায়না। বঙ্কিমের মৃত্যুর প্রায় চোদ্দ বছর পরে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কমলার সঙ্গে বিবাহ হয় বঙ্কিম-কন্যা শরৎকুমারির পুত্রের। একবছরের মধ্যে ছেলেটি মারা গেলে স্যার আশুতোষ কমলার দ্বিতীয় বার বিবাহ দেন। সেই বিবাহের পরে কমলা আবারো বিধবা হয়েছিলেন। ফলে তার ছোটবোন অমলার বিয়ের সময় পাত্রপক্ষের প্রবল অসম্মানের মুখে পড়তে হয়। আশুতোষের মত গণ্যমান্য ব্যক্তিকে যদি এমন সামাজিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কত যে প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে, সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র অনেক আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন।

গত দুই শতক ধরে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, যাপিত জীবনে, চিন্তায়-মননে বাঙালি সমাজ অনেক এগিয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই একুশ শতকেও কি বিধবা বিবাহ তেমন ভাবে ব্যাপ্ত? সংবাদপত্রের পাত্রী চাই কলামে, পাত্রী হিসাবে বিধবা নারীর চাহিদা কি এখনো তেমন ভাবে তৈরি হয়েছে? প্রশ্নটা অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর একশ-ত্রিশ বছর পরে থেকেই গেছে।

Advertisement