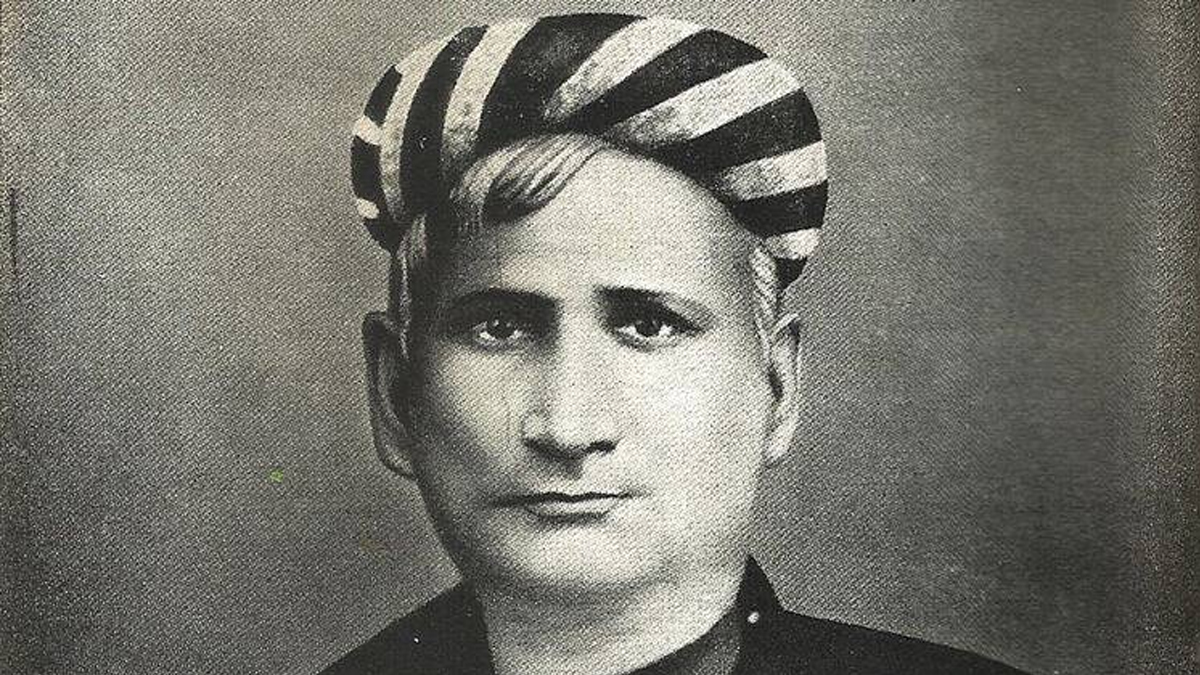

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চৌত্রিশ বছর বয়সে ‘বঙ্গদর্শন’ সম্পাদনায় সামিল হন। ইতিপূর্বে তাঁর তিনখানি উপন্যাস পাঠকসমাদর লাভ করেছে। ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৯ পর্যন্ত তাঁর ‘দুর্গেশনন্দিনী’, ‘কপালকুণ্ডলা’ ও ‘মৃণালিনী’ উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। অন্যদিকে তাঁর সরকারি দায়িত্বশীল উচ্চপদের রকমারি প্রতিকূলতাও ছিল। তৎসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তার বছর তিনেকের মধ্যে সম্পাদকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে প্রাগ্রসর হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই ধারা তাঁর ছাপান্ন বছরের জীবনে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। শিল্পীসুলভ সহৃদয়তার পাশাপাশি সম্পাদকসুলভ নির্মমতাকে বজায় রেখে বঙ্কিমচন্দ্রের চৌত্রিশ বছরে অভিভাবকের ভূমিকা অত সহজে নন্দিত বা বন্দিত হয়নি। তাঁর সেই ভূমিকায় অকালপক্ব জ্যাঠামশাইয়ের খবরদারি মূর্তিটি অসূয়াপ্রবণ বাঙালিমানসে আপনাতেই নিবিড় হয়ে উঠে এসেছিল। সেদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বকীয় প্রতিভায় লেখক ও সম্পাদকের দ্বৈত ভূমিকায় অত্যন্ত সফলকাম হয়েছিলেন, তা তাঁর জনমানসে ‘সাহিত্যসম্রাট’ থেকে ‘ঋষি’ উপাধিতেই প্রতীয়মান। কিন্তু সেই উপাধি-পরিচয়ে যেভাবে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে নীতিবাগীশ বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বৈরথে তাঁর ভাবমূর্তিটি বাঙালিমানসে বিতর্কের অবকাশে উচ্চকিত হয়েছে, সেভাবে সব্যসাচী প্রকৃতিতে অভিভাবকত্বের বিষয়টি উঠে আসেনি। অথচ বাংলা সাহিত্যের বিকাশে তাঁর সেই ভূমিকা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি বাঙালির সার্বিক বিকাশে স্বদেশহিতৈষী মানসিকতায় তার সেবাপরায়ণে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিভাবকসুলভ ভূমিকাটি শিল্পী বনাম নীতিবাগীশ বিতর্কে সংগোপনে রয়ে গেছে। সেখানে তাঁর সাহিত্যসম্রাটের উষ্ণীষের ভারে ও ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিত্বের ধারে সেই অভিভাবকত্বের মান্যতা বাড়তি কোনো স্বতন্ত্র মূল্যে অভিষিক্ত হয়ে ওঠেনি। সব্যসাচী সম্পাদকের সঙ্গে বিষয়টিকে মিলিয়ে দেখার বাতিক সেক্ষেত্রে সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের সেই পরিচয় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক সম্পাদকীয় সত্তাকে ছাড়িয়ে গেছে এবং তা সম্পাদকের পরিবর্তে অভিভাবকসুলভ পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় প্রথম থেকেই সচল চিল। এজন্য তাঁর মধ্যে শাসন ও সোহাগের পাশাপাশি গড়ে তোলার সদিচ্ছা তাঁকে সদা সক্রিয় রেখেছিল। আদর্শ শিক্ষকের মতো ‘ফ্রেণ্ড-ফিলোসোফার অ্যান্ড গাইড’- এর ভূমিকায় তাঁর সেই অভিভাবকত্ব আপনাতেই সম্পাদকের স্থলে শিক্ষা-অন্তপ্রাণ শিক্ষকের ভূমিকাটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সেক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজশিক্ষকের ভূমিকাটির পাশে তাঁর বাংলা সাহিত্যে নূতন লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতায় দিশারি ভাবমূর্তিটি সমানভাবে সক্রিয় ছিল। এজন্য সাহিত্যসম্রাটের পাশে তাঁর সমাজশিক্ষকের ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিত্বের আলোর পরশ যেমন সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে, তেমনই সব্যসাচী সম্পাদকীয় পরিচিতির মধ্যে তাঁর সাহিত্যের শিক্ষকের ভূমিকাটি আপনাতেই আলোকিত মনে হয়। তাঁর সেই আলোকিত ব্যক্তিত্ব জীবনের অপরাহ্ণ পর্যন্ত সজীব ছিল। শুধু তাই নয়, সেই সম্পাদকের ক্ষুরধার লেখনী সময়বিশেষে হবু লেখকদের পাচনবাড়ি হয়ে উঠেছে। ‘প্রচার’-এর ১২৯১-এর মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন’-এ সেই পাচনবাড়ির প্রকৃতিটি প্রকট হয়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই এতে মনে হতে পারে কী এমন হয়েছিল যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্রকে ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশের উনিশ বছর পর এভাবে ‘নিবেদন’ করতে হয়েছে। হবু লেখকদের প্রতি যে-বারোটি নিয়ম ‘নিবেদন’-এ প্রকাশিত হয়েছে তার সবগুলিই ‘বঙ্গদর্শন’-এর সূচনায়ও অপরিহার্য মনে হবে। সেক্ষেত্রে সুদীর্ঘকাল পরে কী উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে বঞ্চিমচন্দ্র সেগুলি প্রকটভাবে উপস্থাপনে সক্রিয় হয়েছিলেন, তা স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলী করে তোলে। অবশ্য তার সদুত্তর কোথাও মেলে না। ‘বঙ্কিমচন্দ্রজীবনী’কার অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সে বিষয়ে কোনওরকম উচ্চবাচ্য করেননি। অন্যদিকে প্রবন্ধটি ‘প্রচার’-এ প্রচারিত হওয়ার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বক্তিমচন্দ্রের লেখনীযুদ্ধ প্রকট হয়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, ‘প্রচার’-এর সেই সংখ্যায় (১২৯১-এর মাঘ) রবীন্দ্রনাথের ‘মথুরায়’ কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ায় লেখনীযুদ্ধের অবসানে তাতে ‘ঐতিহাসিক মিলন’-এর ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে ‘রবিজীবনী’কার প্রশান্তকুমার পাল সে-বিষয়টি অপ্রয়োজনীয় বিধায় এড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি এড়ানো যায় না। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের ‘নিবেদন’ তাঁর ‘বঙ্গদর্শন’-এর সম্পাদনার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা কেন এতদিন পরে ‘প্রচার’-এর আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বিষয়টি আপনাতেই ভাবিয়ে তলে। অবশ্য সচেতনভাবে বিষয়টি ভেবে দেখলে তার সদুত্তর মেলানো দুরূহ মনে হয় না। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকার মধ্যেই বীজটি ছিল এবং তা সময়ান্তরে বৃক্ষরূপে আত্মপ্রবাশ করেছে। বিষয়টি একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

Advertisement

বঙ্গদর্শন’-এ বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের উন্নতির কথ্য প্রথম উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করেছিলেন। তার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, ‘বাঙ্গালী সমাজে ইহা তাঁহাদিগের বিদ্যা, কল্পনা, লিপিকৌশল, এবং চিত্তোৎকর্ষের পরিচয় দিক’। আর তৃতীয় তথা শেষ উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, ‘যাহাতে নব্য সম্প্রদায়ের সহিত আপামর সাধারণের সহৃদয়তা সম্বর্দ্ধিত হয়, আমরা তাহার সাধ্যানুসারে অনুমোদন করিব।’ মোটামুটি তিনটি উদ্দেশ্যের সুর একটি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন করা। সেই উন্নয়নের ধারাকে সুসম্পন্ন করার জন্য বন্ধিমচন্দ্রের সার্বিক প্রয়াসে এক সময় বইয়ের সমালোচনাও সামিল হয়ে পড়ে। প্রথম বর্ষের কার্তিক সংখ্যাতেই ‘নতুন গ্রন্থের সমালোচনা’র কথা সম্পাদক জানিয়ে দেন। তবে সমালোচনা অর্থে বইয়ের প্রশংসা বা নিন্দা নয়, তাও তিনি উল্লেখ করেন। সেই সঙ্গে গ্রন্থ পাঠে সুখলাভ বা জ্ঞানলাভের পাশাপাশি তার সমৃদ্ধির প্রতি যেমন সমালোচকের স্পষ্টতা প্রয়োজন, তেমনই তাতে লেখকের ভ্রান্তিদর্শনও সমালোচনার অঙ্গ, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে ‘বঙ্গদর্শন’-এ বইয়ের সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য অচিরেই ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে নূতন বইয়ের অভাবে নয়, বরং তার প্রাচুর্যেই পর্বতের মূষিক প্রসবের ন্যায় গুটিকতক সারবান বইয়ের হদিশে সম্পাদকের উদ্দেশ্য আপনাতেই ব্যাহত হয়। ১২৮১-এর মাঘ সংখ্যার ‘বঙ্গদর্শন’-এ সম্পাদক তাঁর সমালোচনার ব্যর্থতাকে বিনয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁর সেই মোক্ষম পাচনবাড়ি অব্যর্থ লক্ষ্যে হাসিল করেছেন।

Advertisement

একে পত্রিকায় স্থানাভাবের কথা বাক্ত করে যেটুকু বিনয় প্রকাশ করেছেন, তার পরে ‘অনবকাশ’-এর কারণে অবিনয়ী হয়ে উঠেছেন : ‘আজিকালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্য বৃদ্ধির সীমা নাই এবং উভয়েরই সন্তানসন্ততি কদর্য্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রেরিত হয়, সেখানে তাহা পড়িয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। আমরা যত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা সকল পাঠান্তর সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নিষ্কর্ম্মা লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শন-লেখকদিগের কাহারও নাই। থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। থাকিলেও, বাঙ্গালা গ্রন্থমাত্র পাঠ করা যে যন্ত্রণা, তাহা সহ্য করিতে কেহই পারে না। ‘বৃত্রসংহার’ ‘কল্পতক’ বা তদ্বৎ অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা সুখের বটে, কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করা গুরুতর যন্ত্রণা যে, তাহার অপেক্ষা অধিকতর দণ্ড কিছু আমাদের আর স্মরণ হয় না।’ স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র তা থেকে বিরত হয়েছিলেন। নতুন লেখকদের ‘অপক্ব কদলী’র প্রতি যেমন তাঁর মূল্যায়নের দৃষ্টি নিবন্ধ করার দায় ছিল, তেমনই হবু লেখকদের প্রতিও সে-দায় আপনাতেই সক্রিয় হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, এজন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে রীতিমতো আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। নতুন লেখক বা হবু লেখকদের সামনে আদর্শ রাস্তা গড়ে তোলার দায় তাঁকে সক্রিয় করে তুলেছিল। সেক্ষেত্রে আড়ালে থেকে অনামে ‘প্রচার’ পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সেই রাস্তার আত্মপ্রকাশ ছিল অপরিহার্য বহিঃপ্রকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৪-তে জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে ‘প্রচার’-এর সম্পাদক হিসাবে আত্মপ্রচারে বিরত হয়ে অন্তরাল থেকে যেভাবে হবু লেখকদের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রদর্শনে এগিয়ে এসেছেন, তাতে তাঁর বাংলা সাহিত্যে উন্নতির প্রতি অকৃত্রিম অথচ হার্দিক প্রয়াসটি আপনাতেই বাঙালিমানসের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে। ‘প্রচার’-এর দিন-পনেরো পূর্বে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় ‘নবজীবন’ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। দুটি পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্র সমানে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যাকার হিসাবে নীতিবাগীশ পরিচয়কে সমুন্নত করে তুলেছেন। ‘আনন্দমঠ’ (১৮৮২), ‘দেবী চৌধুরাণী’ (১৮৮৪) ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়ে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের পর্বান্তরে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের পথ প্রশস্ত হয়ে উঠেছে। ‘প্রচার’-এ ‘সীতারাম’ শুরু হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি লেখনীযুদ্ধে সামিল হয়ে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। অথচ সেই পরিসরে ধর্মীয় বাতাবরণের মধ্যেও তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির প্রতি দায়বদ্ধতায় কোনোরকম শিথিলতা লক্ষ করা যায় না।

বরং তা ‘প্রচার’-এর আলোয় আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে ‘বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন’টি বঙ্কিমচন্দ্রের হবু লেখকদের প্রতি তাৎক্ষণিক নিদের্শিকা ভাবাটা সমীচীন নায়। কেননা তা ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যদরদি মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের দীর্ঘদিনের চিন্তনের ফসল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ‘বঙ্গদর্শন’-এর যাত্রা শুরু করেছিলেন, তা নানাভাবে বিলম্বিত ও বিড়ম্বিত হয়েছে। পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে, আবার তা অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। এজন্য তাঁর লক্ষ্য নানাভাবে ব্যাহত হয়েছে, সেকথাও তিনি স্পষ্ট করে তুলেছেন। ‘বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ’-এর শেষে (‘বঙ্গদর্শন’, চৈত্র ১২৮২) তাঁর লেখনী সূচনার কথা স্মরণে এনে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে: ‘চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সেই জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল।’ আবার যখন তার জেগে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তখন তাঁর হৃদয়বাসনার ক্ষরণও সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

Advertisement