আমাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বা বিশ্বাসবোধ তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। আমরা কেউ কাউকে আজ বিশ্বাস করতে নিতান্তই অপারগ। পারিবারিক গণ্ডির মধ্যে স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, বাবা-মা সন্তানকে, সন্তান বাবা-মাকে, বোনকে, বোন ভাইকে। এমন কি, পাড়া-প্রতিবেশির মধ্যেও এই বিশ্বাসহীনতার বীজ শুধু অঙ্কুরিত নয়, মহীরূহ হয়ে উঠেছে। কর্মস্থলেও ঠিক একই পরিস্থিতির শিকার আমরা অনেকেই। হাটে-বাজারে বা শপিং মলে কেনাকাটার ক্ষেত্রেও ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

মোটের ওপর এক চূড়ান্ত বিশ্বাসহীনতার রাজ্যে বাস করছি কমবেশি আমরা সবাই। এই বিশ্বাসহীনতা থেকে জন্ম নেয় সন্দেহের। ফলে আমরা এখন পরস্পর পরস্পরকে। বেশ সন্দেহের চোখে দেখছি। এরফলে যেকোনও ব্যাপারেই একে অপরকে দায়ী করছি। হয়তো দেখা যায়, এই দায়ী করার পিছনে কোনও যুক্তি বা কারণ নেই! কিন্তু মনের মধ্যে জন্ম নেওয়া অনাস্থা বা সন্দেহ আমাদের সুস্থ বা স্বাভাবিক যুক্তিবোধকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। আমরা সেই অকারণ আচ্ছন্নতা থেকে কোনওভাবেই বেরিয়ে আসতে পারছি না।

Advertisement

এককথায় বলা যায়, আমাদের মনোভাবটা যেন এই-আমি ঠিক, তুমি বেঠিক। আমি বুঝি, তুমি বোঝ না। আমি ভালো, তুমি মন্দ। আমি সৎ, তুমি অসৎ। আমি ঠকছি, তুমি ঠকাচ্ছ। একটু লক্ষ্য করলেই আরও দেখা যায়, কেনাকাটি করার সময় ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে পণ্য ও তার মূল্য নিয়ে বাদানুবাদ চলে। কেউ কেউ বিক্রেতাকে বলেন, ওজনে কম দিচ্ছ। একেবারে সোনার মাপ! বাটখাড়ায় গোলমাল করে রেখেছ। অথচ দাম তো কম নিচ্ছ না! কারও অভিযোগ, দাম বেশি নিচ্ছ অথচ নিন্মমানের জিনিস দিচ্ছ।

Advertisement

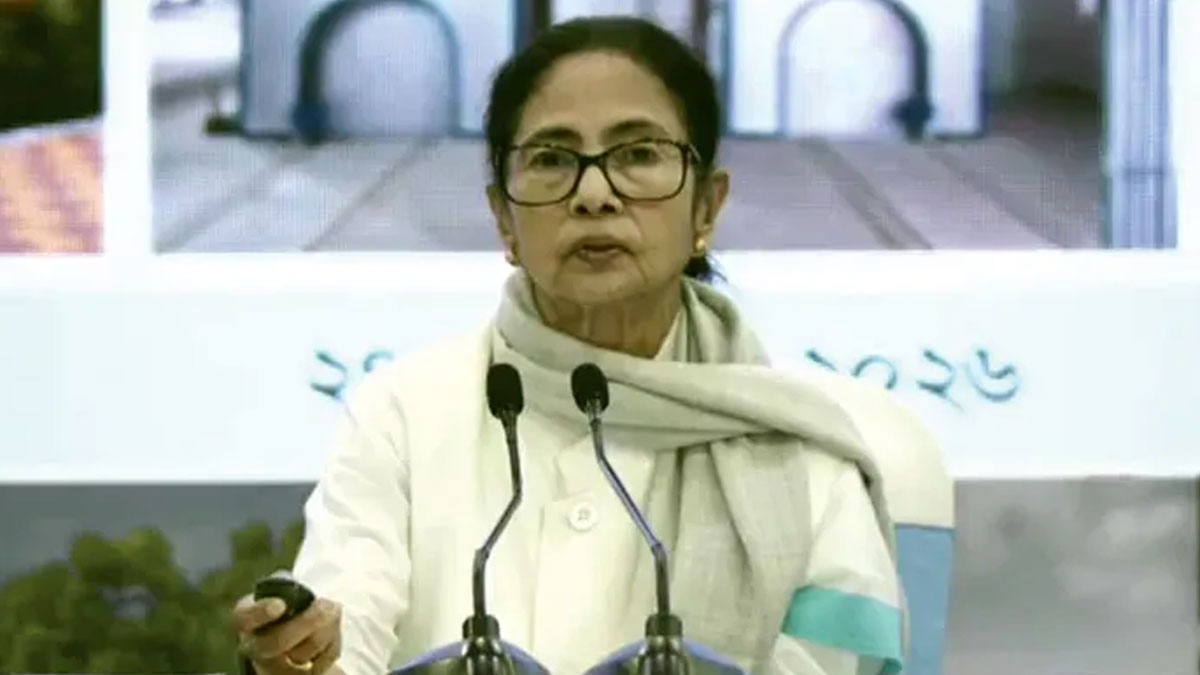

আজকের দিনে রাজনীতিকেরাও বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন। মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রায় সব দল প্রসঙ্গেই একথা সমান সত্য। ‘আগ মার্কা’ কথাটাই আজ রীতিমত ঠুনকো হয়ে দাঁড়িয়েছে! গুরুত্ব হারিয়েছে। একই সঙ্গে সে তার ওজনও একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। অন্যদিকে হারিয়েছে! সাধারণ মানুষের কাছে রাজনীতিকদের গ্রহণযোগ্যতা রাজনীতিকেরাও জনসাধারণকে আর আগের মতো বিশ্বাস করেন না। ভোটের আগে হাসিমুখে সম্মতি জানালেও ভোটটা কোন চিহ্নে পড়বে তা আগে থেকে বোঝা আজ আর সম্ভব নয়।

অথচ বাইরে থেকে দেখে সবটা বোঝার তেমন উপায় নেই। গোটা ব্যাপারটার মধ্যেই যে একটা প্রচ্ছন্ন অভিনয় চলছে তা আমরা উভয়েই বুঝতে পারলেও কিন্তু প্রকাশ করিনা। বুঝেও না-বোঝার ভান করে থাকি! যাকে বহুশ্রুত কথায় বলা যায়- ‘ওপেন সিক্রেট!’ যদিও ইংরেজকবি স্বয়ং উইলিয়াম শেকসপিয়ার স্পষ্টতই বলেছেন, এই পৃথিবীটাই একটা বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চ। আমরা এক-একজন অভিনেতা মাত্র! অভিনয় শেষে রঙ্গমঞ্চ ছেড়ে চলে যেতে হয়। অর্থাৎ কাজ শেষে পরপারে পাড়ি জামানোর চিরাচরিত ব্যাপার আর কী!

এখন প্রশ্ন হলো, পারস্পরিক এই বিশ্বাসহীনতার মহাসমুদ্রে সাঁতার কেটে কতোদিন ভেসে থাকা যায়? বা ভেসে চলা সম্ভব? নিরন্তর সাঁতার কেটে চললে ক্লান্তিতে একদিন-না-একদিন তো ডুবে মরতে বাধ্য হবে মানুষগুলো! সেই ভয়ঙ্কর দিন কী খুব দূরে? আজকের পরিস্থিতি তো তেমন কথা বলে না! তাহলে আমাদের সামনে কী সেই ভয়ঙ্কর দিন এগিয়ে আসছে? আমরা কী বিশ্বাসহীনতার মহাসমুদ্রে স্বরিতেই তলিয়ে যাব? আমরা কী বিশ্বাসহীনতার মহাসমুদ্রে দ্রুত হারিয়ে যেতে চলেছি? এ অনিবার্য প্রশ্নের উত্তর দেবে কে?

পাঠক হয়তো ভাবছেন, বিশ্বাসহীনতা নিয়ে এতো কথার পিছনে আসল কারণটা কী? হ্যাঁ, প্রিয়পাঠক, প্রশ্ন করলেও উত্তরটা আপনিও ভালো জানেন। এবং জোর দিয়েই বলা যায়-বেশ ভালো করেই জানেন! কারণ আমরা সবাই তো ভুক্তভোগী। আপনার-আমার আশপাশের সিংহভাগ মানুষজনই এসব নিয়ে শুধু সরব নন, রীতিমত চর্চাও করেন। সচেতন পাঠকের হয়তো দ্বিতীয় প্রশ্ন, সে তো আমরা সবাই ভালো করেই জানি। কিন্তু এই উত্তর সম্পাদকীয় নিবন্ধের শিরোনামটা যদি একটু স্পষ্ট করে বলেন তো ভালো হয়।

ভূস্বর্গ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে শুধু সারা দেশ কেন, সারা বিশ্বই তোলপাড়। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের ৩৩টি দেশ ওই সন্ত্রাসী হামলার বিরুদ্ধে ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে। ভারতের ‘প্রত্যাঘাত করার অধিকার’ আছে-তা তাঁরা মেনে নিয়েছেন। যে দেশটির বিরুদ্ধে ভারতের ‘অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ’ কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের / সম বৈসারনে সন্ত্রাসী হামলার পিছনে একমাত্র মদতদাতা হিসেবে চিহ্নিত করেছে ভারত-সে দেশটির ধারাবাহিক সন্ত্রাসী কর্মকান্ড নিয়ে গোটা বিশ্বই অবহিত আছে একথা কিন্তু বলাই বাহুল্য।

তাই সীমান্ত অতিক্রম না করেই পাক-অধীকৃত কাশ্মীরের নির্দিষ্ট কিছু কিছু এলাকায় আকাশপথে প্রত্যাঘাত চালায় ভারত এবং বেশকিছু জঙ্গিঘাঁটি ধ্বংস করে দিতে সক্ষম হয় তারা। এমনটাই দাবি ভারতের। উন্নত প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ক্যামেরায় সেসব ধ্বংসের ছবি গোটাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসী হামলায় মদতদাতা হিসেবে অভিযুক্ত পাকিস্তান প্রথমে গাইগুই করলেও পরে আক্রমণের শিকার যে তারা সেকথা প্রকারন্তরে মেনে নিতে বাধ্য হয়। এবং অনেক সিভিলিয়ান মারা গেছে বলে (অপ) প্রচার চালায়।

গোটা দেশজুড়ে এ ঘটনায় দেশপ্রেমের জোয়ার দেখা যায়। কেন্দ্রের বর্তমান শাসকদলের সুপ্রিমোকে (সুপ্রিমদ্বয় বলাই ভালো। কারণ এক্ষেত্রে প্রতিরক্ষামন্ত্রী নয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই প্রধানমন্ত্রীর ডানহাত হয়ে উঠেছেন) দৃঢ়চেতা লৌহমানব ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে প্রচারও চালানো হয়। এ ঘটনায় মাননীয়র ৫৬ ইঞ্চি বুকের পাটা ১১২ ইঞ্চি হয়ে উঠেছে কিনা আমাদের জানা নেই। তবে তেমন সম্ভাবনা যে প্রবল সে বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। দলের কাউন্সিলর থেকে সাংসদ সবাই বুক চিতিয়ে প্রত্যাঘাতের সাহসিকতায় ভাগ বসাতে মরিয়া!

মাননীয় মোদীজিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ‘উপযুক্ত ব্যবস্থা’ নেওয়ার সম্মতি জানিয়েও কিন্তু কূটপ্রশ্ন তুলেছেন বিরোধিদলের কতিপয় নেতারা। এদের সঙ্গে আছেন মানবাধিকার কর্মীরাও। আর একদল স্বঘোষিত বামপন্থী ব্যক্তি আছেন যারা বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে নিজস্ব যুক্তি সাজিয়ে সমস্ত ঘটনার (অপ) ব্যাখ্যা দিতে সদা তৎপর-তারাও ভাঙা ক্যাসেট (যদিও এখন ক্যাসেট-সিডি পেরিয়ে পেন-ড্রাইভ-এর যুগ চলছে) বাজিয়ে বলে চলেছেন-সবই আসলে সাজানো ঘটনা! ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে কিছু ‘চমক’ দেখাতে হবে না!

একথা ঠিক, বছর ঘুরলেই বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন। আর নির্বাচনের আগে কেন্দ্রের ‘বিতর্কিত’ শাসকদলের পাক-বিদ্বেষ একেবারে উথলে ওঠে। অস্বীকার করার উপায় নেই, ভোটের আগে এই উপমহাদেশের ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের রাজনীতিতে দেশ-বিদ্বেষ চাগিয়ে ওঠে। এবং ওই ‘দেশ-বিদ্বেষ’-এর কড়া বড়ি দেশের মানুষ খায়ও ভালো। যদি না-ই খায় তো পাকা মাথার রাজনীতিকেরা তা ভোটের বাজারে বার বার নতুন মোড়কে ছাড়বেনই-বা কেন? রাজনীতিকদের কী এতোটাই বোকা ভাবেন!

অনেক ‘দেশপ্রেমী’ আবার প্রশ্ন তুলেছেন, কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের সন্ত্রাসবাদী হামলায় যারা চুপ করে থাকেন, তারাই আবার ভারতের প্রত্যাঘাতের ঘটনায় সরব হয়ে রাস্তায় কেন? ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরোধি স্লোগান কেন? তাদের আরও প্রশ্ন, ‘সন্ত্রাসবাদীদের কোনও জাত কিংবা ধর্ম হয় না’ বলে যারা কম্বুকণ্ঠে বলেন-তাঁরা কী চোখ বুঝে থাকেন? পহেলগামের কী জাত-ধর্ম দেখে সন্ত্রাসী কাজ চালানো হয়নি? (কিংবা গুজরাতে কী জাত-ধর্ম দেখে হত্যাকান্ড চালানো হয়নি?) সুতরাং শুধু ‘কথার ফুলঝুড়ি’ উড়িয়ে কাজ হয় কী?

২০১৯-এর ১৪ ফেব্রুয়ারি যখন উরি-পুলওয়ামায় ৪০জন ভারতীয় জওয়ানদের (সিআরপিএফ) কনভয়ের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, তখনও ওই ঘটনাকে অনেকেই কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত বা ‘সাজানো ঘটনা’ বলে ব্যঙ্গ করেছিলেন। সম্প্রতি ওই ঘটনায় তাদের জড়িত থাকার কথা কার্যত প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন পাক-কর্তৃপক্ষ। ১১ মে ২০২৫ এক সাংবাদিক বৈঠকে ওই ঘটনাকে পাক সেনাবাহিনীর ‘কৌশলগত দক্ষতা’ বলে দাবি করেন সে দেশের বায়ুসেনার এয়ার ভাইস মার্শাল ঔরঙ্গজেব আহমেদ।

তার কথায়, ‘‘পুলওয়ামায় আমরা ওদেরকে (ভারতকে ) আমাদের ‘কৌশলগত দক্ষতা’ সম্পর্কে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি…।’’ না, পাকিস্তানের এই প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি নিয়ে ওই অতিবোদ্ধা সমালোচকদের কোনও মাথাব্যথা নেই। নির্ভেজাল মিথ্যে প্রচার নিয়েও তাঁদের কোনও অনুশোচনা নেই। রাজনীতি আর মিথ্যেচার যেন একাকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরজন্য অবশ্য দলমত নির্বিশেষে রাজনীতিকেরাও সিংহভাগ দায়ী। ভোট-রাজনীতি তাদেরকে খাদের কিনারে এনে দাঁড় করিয়েছে। মিথ্যের মিনারে দাঁড়িয়ে নিজেদের হাস্যকর করে তুলেছেন।

ভারত সরকারের ‘চক্রান্ত’ বা ‘সাজানো ঘটনা’ হলে পাকিস্তানের ওপর ভারতের প্রত্যাঘাতের ঘটনায় তারা ছেড়ে দেবে? এতোটা ভীরু পাকিস্তান অবশ্যই নয়। হওয়া উচিতও নয়। এটা বোঝার জন্য কোনও বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। সাধারণ বোধবুদ্ধি প্রয়োগ করলেই বোঝা যায়। আমাদের স্বাভাবিক যুক্তিবোধই বা কী বলে? ড্রয়িংরুমে তৈরি করা কল্পিত কাহিনি বাজারে ছেড়ে দিলেই হল? যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে চলা কিছু নির্বোধ মানুষ এসব খাবে বটে। কিন্তু কোনও যুক্তিবোধসম্পন্ন সচেতন মানুষ কখনই খাবে না। খেতে পারে না। ভারতের সেনা কিংবা পর্যটকদের ওপর যদি পাক-মদতপুষ্ট কোনও সন্ত্রাসী ঘটনা ‘সাজানো ঘটনা’ই হয়ে থাকবে, তাহলে আমাদের সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়াটাই তো স্বাভাবিক। তাঁরা প্রশ্ন তুলবেন না- কেন তাঁদের অকারণে হত্যা করানো হচ্ছে? গোয়েন্দা-সূত্রে সেনারা কী জানতে পারেন না কারা তাঁদের হত্যা করছে? স্বদেশি সরকার নাকি বিদেশি সরকার? ভোট-রাজনীতির ময়দানে তাঁরা কেন বলি হবেন? সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়লে তার দায়ভার সামলাবেন কে? প্রোপাগন্ডা করার আগে একটু ভেবে দেখা দরকার। প্রশ্ন কিন্তু আরও আছে। তাহলে কী বঙ্গের দিদি আর দিল্লির দাদার মতো পাকিস্তানের সঙ্গেও ‘গোপন সেটিং?’ সেক্ষেত্রে ‘শত্রুদেশ’ হিসেবে চিহ্নিত পাকিস্তান কেন ভারতের কথায় সম্মত হবে? সেদেশের স্বার্থ কোথায়? ভারত-বিদ্বেষকে তারাও কাজে লাগায় বটে কিন্তু সেদেশে তো গণতন্ত্রই নেই! সেনারাই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সরকার চালায়। বিদেশ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির জন্য মাথার ওপর একটা ‘গণতান্ত্রিক’ ‘পুতুল সরকার’ বসিয়ে রাখে বটে। তাঁদের সঙ্গে ভারত সরকারের সেটিং হবে কোন যুক্তিতে? পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কী!

যুদ্ধ যদিও কোনওভাবেই ভালো নয়। যারা যুদ্ধে মদত দেন, তাঁদের লাভ বইতো কোনও ক্ষতি নেই। কিন্তু যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হন যুদ্ধরত উভয় দেশের সাধারণ মানুষ। যারা কোনওভাবেই যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত নন। যুদ্ধে শুধু মৃত্যুই নয়, যারা বেঁচে থকেন, অভাব-অনটনে তাঁরা মৃত্যুর চেয়েও অনেক বেশি কষ্টকর জীবন কাটাতে বাধ্য হন! এটাই কঠোর ও কঠিন বাস্তব। সুতরাং কোনও যুদ্ধই স্থায়ী সমাধান এনে দিতে পারে না। তাই যতোটা পারা যায়, যুদ্ধের পথ এড়িয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। যদিও সবসময় তা হয়তো সম্ভব হয় না।

তাছাড়া যুদ্ধ কখনও সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। যুদ্ধ সবসময়ই মনুষ্যত্ব ও মানবতার চূড়ান্ত বিরোধি। এই অমানবিক পদক্ষেপে মানুষের কোনও কল্যাণসাধনই হয় না। যুদ্ধে যারা ‘জয়ী’ হয়, তারাও তো অনেক হত্যালীলার মধ্য দিয়ে ‘জয়’-এর পথ দেখে। এই হত্যালীলা ও ধ্বংস তো নিজের দেশের মানুষ ও সম্পদেরই! রবীন্দ্রনাথ- গান্ধীজি থেকে বিশ্বের তাবড় তাবড় কবি-মনীষী-দার্শনিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁদের জোরালো মতামত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আমরা তাঁদের কথায় কোনওদিন কর্ণপাতও করিনি। আজও করছি না। যেমন ’৬২-তে চিন-ভারত এবং ‘৬৫ ও ‘৭১-এ পাক-ভারত যুদ্ধে সমস্যার সমাধান আদৌ সম্ভব হয়েছে? এমন কি, কার্গিল-কালেও তা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি এক ‘চূড়ান্ত অসাম্প্রদায়িক’ (প্রকাশ্যে গো-মাংস ভক্ষণ করে যাঁকে অসাম্প্রদায়িকতার প্রমাণ দিতে হয়!) বর্ষীয়ান আইনজীবী বামনেতা বলেছেন, যুদ্ধ নয়, পাকিস্তানের সঙ্গে আপসে আলোচনায় বসে সমস্যা মেটাতে হবে। খুব ভালো প্রস্তাব। কিন্তু কেউ যদি প্রশ্ন করেন, পাকিস্তান কী আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা মেটাতে আগ্রহী? তাদের একমাত্র লক্ষ্য- কাশ্মীরের বাকি অংশটুকু। সুতরাং বাস্তব-বহির্ভূত বক্তব্য বিতরণ করে কী লাভ? এতে হয়তো সাময়িক বাহবা পাওয়া যায়! একাত্তর-পরবর্তী ইন্দিরা-ভুট্টোর সিমলা-চুক্তি পাকিস্তান মেনে চলেছে কী? পাকিস্তান কখনও কী আপসের রাস্তায় হাঁটতে অভ্যস্থ? কী বলে পাক-ভারত সম্পর্কের পুরনো ইতিহাস হে প্রাজ্ঞ কমরেড? সাতচল্লিশের পর থেকে দু’হাজার পঁচিশ-তিন-তিনটি যুদ্ধ ও ধারাবাহিক ছায়াযুদ্ধের পরও কী ‘সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর’ বলে বিশ্ব-পরিচিতি পাওয়া পাকিস্তান সম্বন্ধে ওই ‘বামমার্গী প্রস্তাব’ চলে? মাটিতে পা রেখে কথা বলার অভ্যাস হারালে চলবে কেন?

সম্প্রতি (পহেলগামে পর্যটকদের ওপর পাক মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের নৃশংস হামলার দিন চারেক আগে পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনির ‘দ্বিজাতি তত্ত্ব’ নিয়ে তাঁদের মনোভাবের কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কী সেই মনোভাব? ‘পাকিস্তানের ছেলেমেয়েদের দেশের সৃষ্টির কাহিনি শোনাতে হবে। পাকিস্তান তৈরির কাহিনি কোনওভাবেই ভুলতে দেওয়া চলবে না। মনে রাখতে হবে পাকিস্তানের আদিপুরুষরা বুঝেছিলেন যে, মুসলিমরা হিন্দুদের থেকে সব রকমভাবে আলাদা…। আমাদের ধর্ম আলাদা। প্রথা আলাদা। ঐতিহ্য আলাদা। চিন্তাভাবনা আলাদা।

এখানেই শেষ নয়। তাঁর আরও সংযোজন, আমাদের ‘লক্ষ্য আলাদা। সেখানেই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত। আমরা দু’টি আলাদা রাষ্ট্র। এক নই…।’ আলাদা হোক ক্ষতি নেই। এক হতে হবে এমন কোনও মাথার দিব্যিও নেই। কিন্তু আলাদা হওয়ার জন্য জন্মের পর থেকেই প্রতিবেশি দেশের ওপর লাগাতর হামলা চালিয়ে যেতে হবে কেন? তাদের ভূখন্ডের দখল নেওয়ার জন্য আমরণ সামরিক চেষ্টা (সীমান্তে ছায়াযুদ্ধ) চালাতে হবে কেন? ভারত তো অর্ধেক কাশ্মীর নিয়েই সন্তুষ্ট। বাকিটুকু দখলের জন্য মরিয়া নয়! পাকিস্তানের সঙ্গে ফারাক এখানেই।

পরিশেষে বলা যায়, পুলওয়ামা-পহেলগামের সন্ত্রাসী ঘটনার প্রেক্ষাপটে ‘বিভাজন নীতির ধারক-বাহক’ বলে আখ্যায়িত ভারত সরকারকে দোষারোপ করার পিছনে হয়তো অনেক কারণ আছে। সেই কারণগুলোকে কোনওভাবে অস্বীকার করার উপায়ও হয়তো নেই। আসলে সরকার ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বা বিশ্বাসবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। এই নষ্ট হয়ে যাওয়াই এই ন্যক্করজনক অবস্থার জন্য দায়ী একথা কোনওভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তা স্বীকার করার মতো প্রয়োজনীয় সততা আর শক্ত টান টান মেরুদন্ড বর্তমান সরকারের নেই।

অস্বীকার করার উপায় নেই, সরকার পারে না এমন কোনও কাজ নেই- এমন একটা বিশ্বাস দানা বেঁধেছে সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে। শুধু দানা বাঁধাই নয়, একেবারে গেঁথে গেছে মনের গভীরতম প্রদেশে। ফলে যা হয়তো নয়-তাই বিশ্বাস করানো যাচ্ছে অনায়াসেই। তথাকথিত বামপন্থী মুখোসধারী (ব্যক্তিজীবনে বুর্জোয়া) কতিপয় অতিবোদ্ধার অলস মস্তিষ্কে জন্ম নেওয়া এসব কল্প-কাহিনি ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসলে নিজেদের ব্যতিক্রমী এবং বুদ্ধিমান সাজানোর লোভে মানুষকে ক্রমাগত ভুল বুঝিয়ে চলেছেন। এতেই যেন এদের আনন্দ।

Advertisement