শোভনলাল চক্রবর্তী

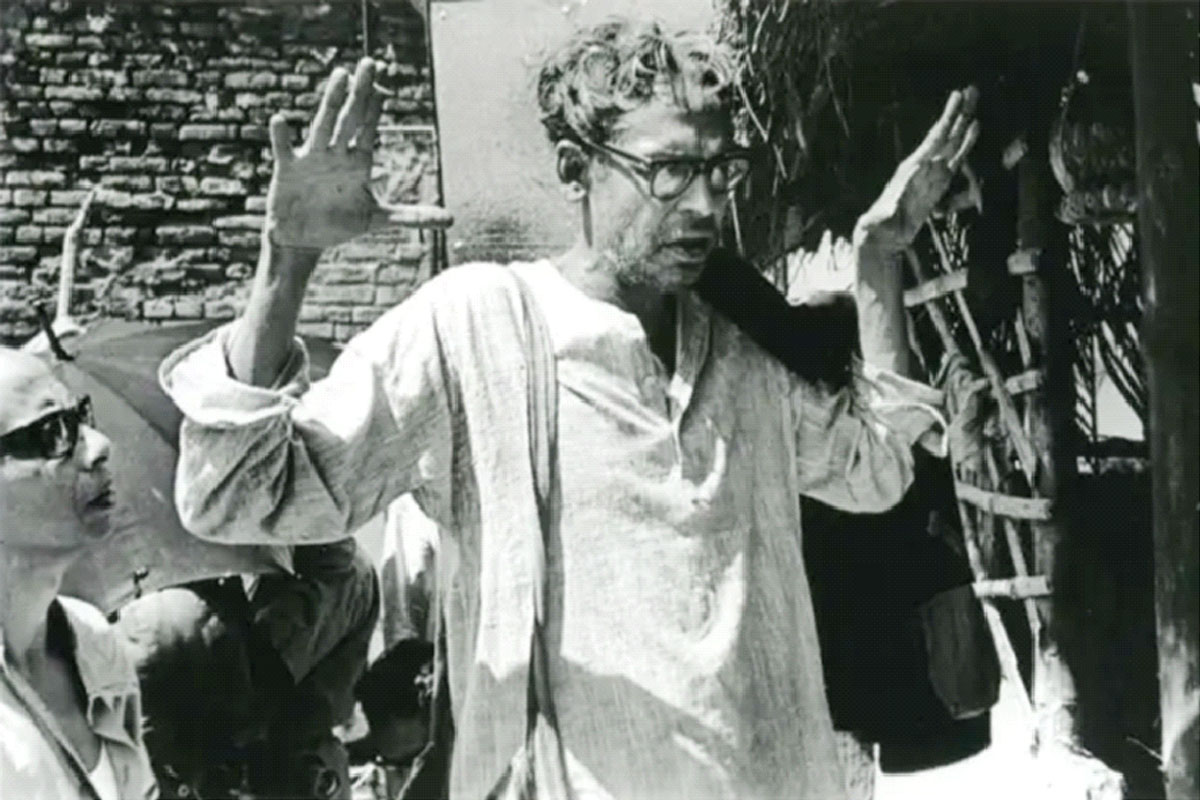

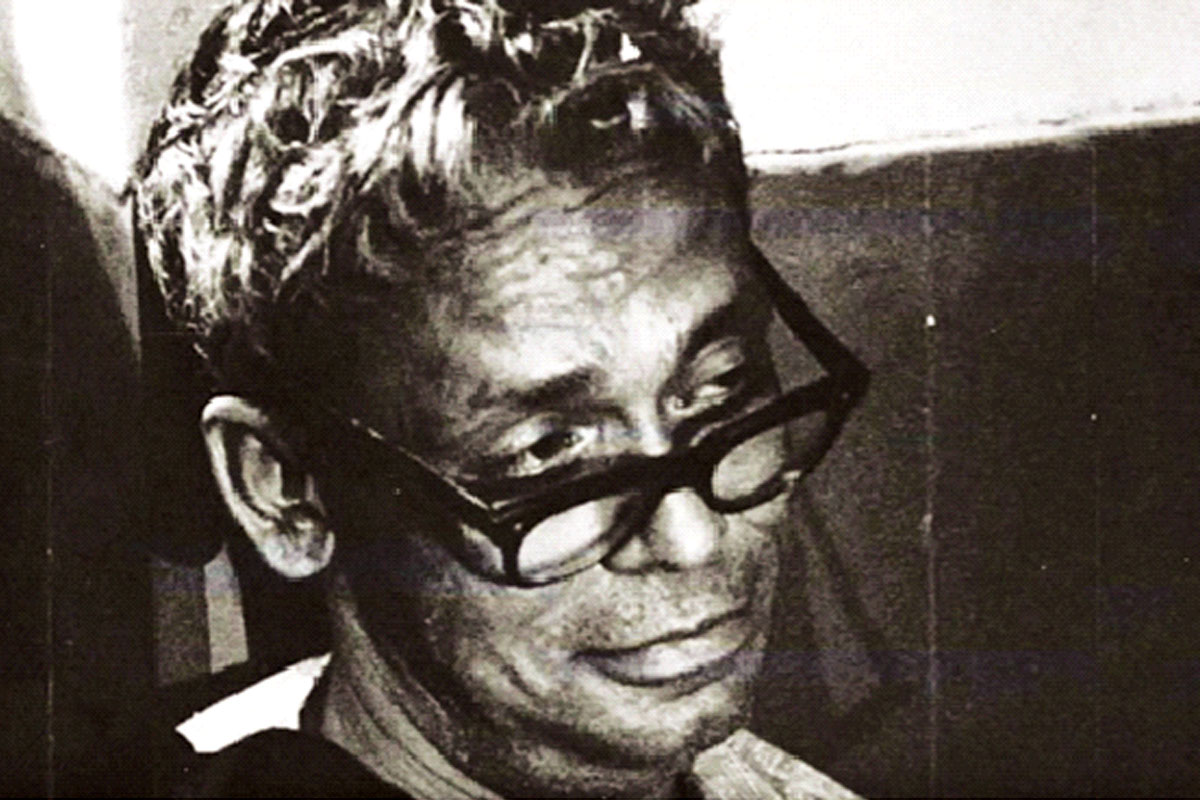

১৯৭৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ভোরে পি জি হাসপাতালের ইমার্জেন্সির গেটের সামনে বিজন ভট্টাচার্য বসে পড়ে কাঁদছেন। মূল গেটে তেমন কোনও লোক নেই। মৃণাল সেন, অনুপকুমার এবং কয়েকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে, যাঁরা তদারকি করছেন।সত্যজিৎ রায় গেটের কাছে প্রথম গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশবাণীর সঙ্গে কথা বলছেন। একটু পরেই ছোট একটা ম্যাটাডোরে ঋত্বিককুমার ঘটকের শরীর বার করার চেষ্টা হবে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁর কিছু গুণমুগ্ধ ছাত্র তাতে বাধা দেবেন। সেই বাধাদানের সংখ্যাটা যে-হেতু আরও বাড়বে এবং ফলস্বরূপ এলগিন রোড অবরোধও করা হবে, ফলে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায় বাধ্য হবেন পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে আশি টাকা দিয়ে দু’টি লরির ব্যবস্থা করতে। ‘ইন্টারন্যাশনাল’ গাইতে গাইতে এগোনো সেই মরদেহের মিছিল ক্রমশ বেড়ে যাবে, টেকনিশিয়ান স্টুডিয়ো হয়ে দুপুরে পৌঁছবে কেওড়াতলা।এই ইতিহাস, কলকাতা শহরের। এই ইতিহাস, ঋত্বিককুমার ঘটকের প্রায় অনাথের মতো চলে যাওয়ারও, যাঁকে আজ অ্যাড্রিয়ান মার্টিন, রেঁমো বেলুর, মার্টিন স্করসেসে, পল উইলোম্যানের মতো সিনে-তাত্ত্বিকেরা বিরাট প্রতিভা হিসাবে স্বীকৃতি দেন। যাঁর ছবিগুলিকে ‘রেস্টোর’ করার কথা বলেন মার্টিন স্করসেসে।

Advertisement

এই ইতিহাস, কথকের চালে বলে গিয়েছেন সেই সকালের প্রত্যক্ষদর্শী, ম্যাটাডোরে ঋত্বিকের শরীর বার করতে দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভরত— সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। কোনও নিবন্ধ বা গম্ভীর প্রবন্ধের মাধ্যমে নয়, একটি গ্রন্থে একদা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র, পরিণতিতে ফিল্ম স্টাডিজ়-এর বিভাগীয় এই প্রধান, গল্পের ছলে কয়েকজন ফিল্ম সোসাইটির সদস্যের সঙ্গে যেন গভীর এক আড্ডাই দিয়েছেন ঋত্বিককে নিয়ে। তাঁর ছবির তাত্ত্বিক গূঢ় বিশ্লেষণের পাশাপাশি এমন অজানা গল্প বলেছেন সেই কালখণ্ড এবং তৎকালীন সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলি নিয়ে, যা গ্রন্থিত না হলে বরাবরের জন্য হারিয়েই যেত।কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে ঋত্বিকের দ্বন্দ্ব বহুল-আলোচিত প্রসঙ্গ।তবে ঋত্বিক জীবদ্দশাতেই অবহেলিত হয়েছিলেন। এমনকি তিনি যে পার্টির সদস্য ছিলেন, সেই পার্টি তাঁর মৃত্যুতে, এটা অপ্রিয় হলেও সত্যি, বিশেষ কোনও ভূমিকা দেখায়নি। ঋত্বিক ঘটককে নিয়ে সেই ভাবে কমিউনিস্ট পার্টিও, যাকে বলে, তাঁর শোকসভার আয়োজন করেনি।জীবিত অবস্থায় যে সমাদর পাওয়ার কথা, তিনি পাননি। শতবর্ষেও শহর কলকাতা ফেরাল তাঁকে!

Advertisement

ঋত্বিক ঘটকের জন্মদিন উপলক্ষে সম্প্রতি ঋত্বিক মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সহযোগিতায় নাকতলা হাই স্কুলে ‘কোমল গান্ধার’, ‘আমার লেনিন’ দেখানোর কথা ছিল। সেই অনুযায়ী সংগঠন বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের অনুমতিও নিয়েছিল। খবরে প্রকাশ ছবি প্রদর্শনের কয়েক দিন আগে হঠাৎ বেঁকে বসেন তিনি।সংগঠনকে তিনি বলেন যে, কয়েক জন ব্যক্তি হুমকি দিয়ে গিয়েছেন, ছবি দেখানো হলে বিদ্যালয়ে ভাঙচুর হবে। তাঁদের বিশেষ আপত্তি ‘আমার লেনিন’ নিয়ে,ইত্যাদি। সংগঠনের পক্ষ থেকে এর পরে প্রধানশিক্ষককে অনুরোধ করা হয়, শুধুমাত্র ‘কোমল গান্ধার’ ছবিটি দেখানো যায় কি না। তিনি দ্বিতীয় ছবি প্রদর্শনেরও অনুমতি দেননি! একই বয়ান স্থানীয় একটি ক্লাবেরও!এটাই কি শহর কলকাতা? যাকে ‘শিল্প-সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর’ বলে দাবি করেন শহরবাসী, দেশ-বিদেশের খ্যাতনামীরাও!

বহু নামি পরিচালক কিন্তু শহরের এ- হেন পরিবর্তনে অবাক হননি। তাঁদের কথায়, এ সব নিয়ে প্রতিবাদ করাটাও যেন নিজেকে ছোট করা! ঋত্বিকের প্রয়াণের পর আক্ষেপ করে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ‘তুমি গেছো, স্পর্ধা গেছে, বিনয় এসেছে …’। অর্থাৎ, পরিচালকের মতো করে পর্দায় বাস্তব দেখানোর মতো সাহস বুঝি আর রইল না! আজ কিন্তু অন্য রকমের ‘স্পর্ধা’র বাড়বাড়ন্ত। এক দিকে প্রয়াত পরিচালকের ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ ছবির প্রিন্ট পুনরুদ্ধার হচ্ছে, অন্য দিকে, তাঁর ‘কোমল গান্ধার’ দেখানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না।বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্রকারের জন্মশতবর্ষে, তাঁর নিজের শহরে এ ঘটনা ঘটল— অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের।তবু এই ঘটনাকে একটি বিক্ষিপ্ত উদাহরণ বলে ভাবাই সঙ্গত।

ঋত্বিক ঘটকের ছবি ‘এই জমানায়’ এই শহরে বা রাজ্যে আর দেখানো যাবে না, এমন রাজনৈতিক উপসংহার টানা বাড়াবাড়ি। এ ক্ষেত্রে এ-হেন অনুমান অসঙ্গত হবে না যে, বাইরের একটি অনুষ্ঠানের সূত্রে স্কুলের শান্তি-স্থিতি বিঘ্নিত হোক, স্কুল কর্তৃপক্ষ তা চাননি; সমস্যা এ ক্ষেত্রে ঋত্বিকের ছবি নয়, স্কুলের বিপদাশঙ্কা। ঘটনাটি খবরে আসার পরে বিশেষত সমাজমাধ্যমে খুব হইচই পড়েছে এই মর্মে যে, এ হল আগাগোড়া রাজনৈতিক দমনপীড়ন— ভোটের আগে-পরে পাড়ায় শাসক দলের নিচুতলার কর্মী ও ক্যাডার-বাহিনী যে ভাবে অন্য দলের কর্মী-সমর্থকদের ভয় দেখায়, এও সেই রকম, তা না হলে উগ্র মারমুখীরা বিশেষত আমার লেনিন ছবিটি দেখানো নিয়ে আপত্তি তুলবে কেন। লেনিন নিয়ে কোনও ছবি দেখানো যাবে না, এই ফতোয়ার মূলে আছে সেই অজ্ঞানতা ও অশিক্ষা যা রাজনৈতিক দল-সরকার-জমানা এমনকি রাজ্য রাষ্ট্র নির্বিশেষেও দেখা গিয়েছে, নানা রূপে। বই বা সিনেমার নামে শব্দবিশেষ পছন্দ না হলেই বই পোড়ানো, বইমেলার স্টল গুঁড়ানো, সিনেমাহল ভাঙচুরের মতো কাজ করে যারা, তারা যে বইটি কদাপি পড়েনি, সিনেমাটিও দেখেনি, তা পরীক্ষিত সত্য। নাকতলার স্কুলেও আপত্তি তোলা লোকেরা অন্য দর্শকের সঙ্গে বসে আমার লেনিন ছবিটি দেখলে নিশ্চয়ই বুঝতেন। হয়তো লজ্জাও পেতেন।

তবে স্রেফ বিক্ষিপ্ত বা দুর্ভাগ্যজনক বলে নাকতলার ঘটনাটিকে সরিয়ে রাখাও চলে না। দেখা দরকার— এ ব্যাপারে প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া কী, এবং স্কুলে এসে কিছু বহিরাগত মানুষের ভয় দেখানোর ঘটনায় তারা কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে চলেছে কি না। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় প্রশাসন বা সরকারের তরফে নীরবতাই সার; ওই বহিরাগতদের বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযোগ দায়ের দূরস্থান, খোঁজখবর পর্যন্ত করেছে কি না জানা নেই। হুমকি-প্রথা নিয়ে সাম্প্রতিক কালে অনেক কথা হচ্ছে, তার বাড়বাড়ন্তে খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত চিন্তিত, এমনও শোনা যায়। স্কুলে এসে, প্রধান শিক্ষককে হুমকি দিয়ে যারা সিনেমা প্রদর্শন বন্ধ করাল, তাদের নিয়ে তাঁর প্রশাসনের কী ভাবনা তা জানতে ইচ্ছে হয়। যদি দেখা যায় প্রশাসন নিশ্চিন্ত ও নির্লিপ্ত, ওই ‘বহিরাগত’দেরও কোনও শাস্তি হয়নি, তখন বুঝতে হবে— এই শহরে তথা রাজ্যে উপরমহলের কল্যাণহস্তপুষ্ট অপরাধীদের কুকাজ করে পার পেয়ে যাওয়ার দীর্ঘ তালিকায় আরও একটি দৃষ্টান্ত যোগ হল। বুঝতে হবে, যা হল তা আগাগোড়া রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক।

এর আগে বিরোধী রাজনৈতিক দলে মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় সত্যজিৎ রায়ের জীবন নিয়ে তৈরি অনিক দত্তের ছবি ‘অপরাজিত’ নন্দনে জায়গা পায়নি। সেই নন্দন যার নামকরণ এবং লোগো সত্যজিতের তৈরি। একই ভাবে মিঠুন চক্রবর্তীর ‘প্রজাপতি’ বা ‘শাস্ত্রী’ সরকারি প্রেক্ষাগৃহ নন্দন, রাধা স্টুডিয়োয় মুক্তি পায় নি। আসলে অনেক দিন ধরেই বাংলা ছবির দুনিয়ায় রাজনীতির রং লেগেছে। অথচ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরা বোঝেন না, অভিনেতা, পরিচালক বা প্রযোজককে কোনও রাজনৈতিক গণ্ডিতে বাঁধা যায় না। শহরে দু-দুটো পরিচালকদের সংগঠন। পুরনো সংগঠন ইআইএমপিডিএ (ইস্ট ইন্ডিয়া মোশন পিকচার্স ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন) এবং ডিএইআই (ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া)। তারা এ ক্ষেত্রে আদৌ কোনও ভূমিকা পালন করছে কি ? জানা নেই।

Advertisement