প্রলয়ঙ্কর ভট্টাচার্য

The most thought-provoking thing in our thought-provoking time is that we are still not thinking.

—Martin Heidegger,

What is Called Thinking?

Advertisement

গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস-এর জীবনের গভীরতম প্রত্যয় ছিল, ‘যে নীতি যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে আমার কাছে প্রকৃষ্টতম মনে হয়, আমার ভেতরকার সেই নীতি ভিন্ন অন্য কোনো বন্ধুর উপদেশ অনুসরণ না করা’, এবং এক ‘পরীক্ষিত জীবন’-কে যাপন করা, (ক্রিটো, ৪৬ বি)। গণতন্ত্রের অনুশীলনে সক্রেটিস-এর এই ভাবনা যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। স্বাধীনতাকে দাসত্বে পরিণত করার চেয়ে ক্ষমাহীন আর কিছু গণতন্ত্রে থাকতে পারে না। মিথ্যাচার ও শঠতার চেয়ে যেকোনো রকমের স্পষ্টবাদিতা যেকোনো অবস্থায় কাম্য। এমনকি ধর্ম নিয়েও। অকপট হওয়াটা মুক্ত সমাজের প্রাথমিক শর্ত। গ্রীক চিন্তকেরা ‘পারেজিয়া’ অর্থাৎ ‘free speech’-এর কথা বহুকাল আগেই বলেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, বৃটিশ দার্শনিক জন্ স্টুয়ার্ট মিল তাঁর অন্ লিবার্টি (On Liberty) বইতে চিন্তা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর একখানা পৃথক অধ্যায় রচনা করেন। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার বা জনকর্তৃত্ব বিষয়ে যথেষ্ট আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। উক্ত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল মত ও অমত প্রকাশের স্বাধীনতা। শুধু সম্মতি নয়, অসম্মতির প্রকাশও সমান গুরুত্বপূর্ণ৷ তবে, তাতে যুক্তি ও পরিমার্জিত বোধ থাকা আবশ্যক। বাচালতা নয়, সংলাপ। ঔদ্ধত্য নয়, সপ্রতিভতা, এমনকি সপ্রতিভ নীরবতাও সংলাপের অংশ হতে পারে। সবাইকে চুপ করিয়ে নিজের মতকে অভ্রান্ত ভাবা নয়, বরং অনবরুদ্ধ সংকোচহীন কথোপকথনে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অংশগ্রহন করা, এবং তার জন্যে পড়াশোনা প্রয়োজন৷ তা না হলে, সত্যের আবিষ্কার ও বিকিরণ সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক কালে, অমর্ত্য সেন ও গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক এ বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন। ‘Dead dogma’ বা মৃত নির্বিচারবাদ-কে বহন করে চলার মধ্যে, অথবা কোনো ক্ষমতার কাছে আত্মসমর্পনের মধ্যে, হয়ত এক ধরনের সুখ ও নিরাপত্তার বোধ থাকতে পারে, যেমন জয়রাশি ভট্ট বলেছিলেন, ‘অবিচারিতা রমণীয়া’ । কিন্তু তা একরূপতাকে প্রতিষ্ঠা করে, বহুত্বকে অস্বীকার করে। তার ফলে শোষণ ও হিংসার এক নতুন ভিত্তি তৈরি হয়, সামাজিক প্রগতি হয় ব্যাহত।

Advertisement

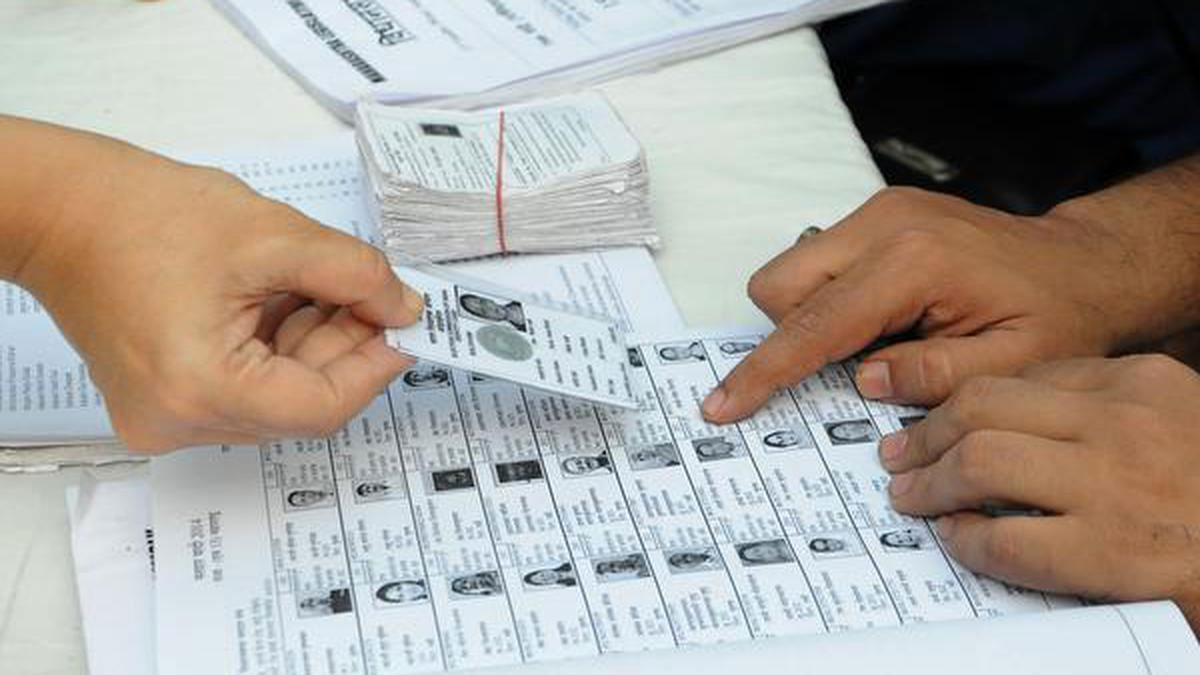

গণতন্ত্র মানে শুধুমাত্র নির্বাচন আর ভোটাধিকার নয়। গণতান্ত্রিক সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাবনা সামাজিক প্রগতির ক্ষেত্রে সর্বদা সঠিক নাও হতে পারে, তা স্বৈরাচারীও হতে পারে। এই স্বৈরাচারের প্রাথমিক প্রকাশ লক্ষিত হয় সংখ্যালঘুর মতের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের মধ্যে। তার বিরুদ্ধে আলোচনার মধ্যে দিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, ভিন্ন মত গড়ে তোলা যেতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের কর্তব্য তাই কোনো অমতকে অগ্রাহ্য না করে যুক্তি ও উপলব্ধির নিরিখে বিচার করা। কিন্তু, গণতন্ত্রে প্রতিমত বা প্রতিযুক্তি গঠনের ক্ষেত্রেও কতগুলি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, কারণ বিপক্ষের মতের ভূমিকা গণতন্ত্রের অনুশীলনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতি (বিশেষত নির্বাচনের ক্ষেত্রে) সম্মান প্রদর্শন। দ্বিতীয়ত, সংখ্যাগরিষ্ঠের মতটিকে যুক্তিসহকারে বিবেচনা করা, অধিকাংশের বিশ্বাসের ভিত্তি অনুসন্ধান করা। তৃতীয়ত, প্রতিমতটিকে যথাসম্ভব যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করা। বস্তুতপক্ষে, কোনো একটি মত বা বিশ্বাসের বিপ্রতীপে, এমনকি উক্ত মত বা বিশ্বাসকে অবলম্বন করেও, অনেকরকমের মত বা বিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, বিশ্বাস ও পরিচয় শুধু যে বহুমুখী তা নয়, তা বহুস্তরীয়ও বটে, তার চলন বহুমাত্রিক। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং সংখ্যালঘু, সরকারপক্ষ ও বিরোধীপক্ষ, উভয়কেই তা বিবেচনা করতে হবে।

সুতরাং, কোনো একটি মত বা বিশ্বাসের (তা সংখ্যাগরিষ্ঠের বা সংখ্যালঘিষ্ঠের, যারই হোক) বিরোধিতা করতে গিয়ে তার সম্পূর্ণ নেতি ঘটিয়ে শুধুমাত্র বিরুদ্ধ মত বা বিশ্বাসটিকেই একমাত্র মত বা বিশ্বাস হিসেবে তুলে ধরা গণতন্ত্রের লক্ষণ হতে পারে না। ধরা যাক কোনো সমাজে অধিকাংশ নাগরিক (প্রাতিষ্ঠানিক) ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু সেখানে এটাও লক্ষ করা যায় যে, ধর্মকে আশ্রয় করে একধরনের মৌলবাদ গড়ে ওঠে যা সামাজিক ঐক্যের পরিপন্হী। এখন ধর্মাশ্রিত মৌলবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে যদি এমন একটি প্রতিমত গড়ে ওঠে যে, ধর্ম আর মৌলবাদ এক, অথবা ধর্মে বিশ্বাসীরা মৌলবাদী, তবে তা অধিকাংশের বিশ্বাস (অর্থাৎ ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া)-এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সম্ভাবনাগুলিকে (যেমন, নিজের ধর্মে বিশ্বাস রেখেও অন্যের ধর্মকে সম্মান করা) বাতিল করার মধ্যে দিয়ে এক সার্বিক নেতির নির্মাণ করবে, এবং শুধুমাত্র বিরুদ্ধ বিশ্বাসটি (অর্থাৎ, ধর্মে বিশ্বাসী না হওয়া)-কে একমাত্র মত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। আবার এর উল্টোটাও সত্যি। সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যদি এমন কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, (বিশেষ কোনও) ধর্মে বিশ্বাসী হওয়াটাই মানবিকতা ও দেশপ্রেমের একমাত্র মানদন্ড, তবে এই সিদ্ধান্ত মানবিক ও দেশপ্রেমিক হওয়ার অন্যান্য অর্থগুলিকে (যেমন, নাস্তিকের বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মানবপ্রেম ও দেশপ্রেম) বাতিল করে দেবে, এবং ধর্মে বা বিশেষ কোনও ধর্মে বিশ্বাস করে না এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যে দেশপ্রেমিক বা মানবিক হতে পারে না – সেই বিশ্বাসকেই একমাত্র মত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।

দ্বিকোটিক যুক্তি (binary logic)-এর কাঠামো থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ, সমাজ, বিশ্বাস, বোধ প্রভৃতি বিষয়গুলিকে দেখাটা আজ সময়ের দাবি। আমি ‘ক’-কে মানিনা মানেই যে ‘খ’-কে মানি, তা তো নয়, ‘ক’ এবং ‘খ’-এর মাঝে আরো অনেক বিষয় থাকতে পারে। আবার ‘ক’-কে মানি বলেই তার সবটুকু মানি তাও নয়, অর্থাৎ, ‘ক’-কে আমি মানি এবং মানিনা দুটোই। আমি ধর্ম বা ঈশ্বর মানিনা মানেই আমি ধর্মবিদ্বেষী হয়ে গেলাম, তা নয়। অন্য দিকে, কেউ ধর্ম মানে বলেই সে কিন্তু মৌলবাদী নয়। ধর্ম কেউ মানতেই পারে, তবে একজন মৌলবাদী যেভাবে মানে সেভাবে নয়। অন্ধের মতো কোনো বিশ্বাস বা প্রতিবিশ্বাসকে মেনে চলাটা গণতান্ত্রিক যাপন নয়, কারন সেখান থেকেই তৈরি হয় অন্ধ আনুগত্য, কখনো ব্যক্তির প্রতি বা দলের প্রতি, কখনো বা মতাদর্শের প্রতি। অন্ধ আনুগত্য মানেই হল, নেতা বা নেত্রী বা দল, নির্দ্বিধায়, ভুল বা অশালীন বা অন্যায় কথা বললেও, বা নির্বোধের মতো আচরণ করলেও, তা গদগদ হয়ে, কোনোরকম বিচার না করে, সমর্থন করা ও বাহবা দেওয়া, তার সমর্থনে কুযুক্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজেকে ধন্য মনে করা ও পুরস্কারের আশায় অপেক্ষা করা। অথচ আমরা, নাগরিকেরা, দিনের পর দিন সেটাই করে থাকি, আমরা শুধু অজ্ঞতা থেকে ওপরে উঠতে না পারার অক্ষমতাটুকু প্রদর্শন করতে পারি, আত্মমর্যাদাহীন হয়ে লোভী ও অহংকারী ক্রীতদাসে পরিণত হতে পারি। এমনকি, অনেকসময়ই, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা, যাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃত অর্থে সৃষ্টিশীল, এই দাসত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেন না। কোনোরকম ‘courage of conviction’ ছাড়াই তাঁরা বুদ্ধিজীবী হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন, শুধু ক্ষমতাকে ব্যবহার করে নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করার জন্যে, অথচ নিজের চিন্তা ও চেতনাকে ব্যবহার করে ক্ষমতাকে সত্যের পথে নিয়ে যাবার দায়টুকু অনুভব করেন না। তাঁরা শিক্ষিত হলেও আলোকিত নন। শুধু বুদ্ধিজীবী নয়, আমলাতন্ত্র ও গণমাধ্যমগুলিও এই দায় এড়াতে পারে না।

বর্তমানে, সব দেশেই, গণতন্ত্রের অনুশীলনে যেটা সবচেয়ে জরুরি তা হল একরূপতা ও মৌলবাদের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসা। পরিণত গণতন্ত্র বিশ্বশান্তির পথ প্রস্তুত করতে পারে। ক্ষমতা আর (ধর্মীয়) মৌলবাদ সর্বদা একরূপতাকেই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা, যুক্তিসংগত প্রশ্ন করা, মৌলবাদকে পরিহার করা, গণতন্ত্রের রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। প্রাচীন গ্রীক সমাজে সক্রেটিস এই প্রশ্ন করার অভ্যাসই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, কারণ শেষ কথা বলে কিছু নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে যে গণতান্ত্রিক অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা গিয়েছিল তার সমালোচনা করেছিলেন কার্ল মার্ক্স এবং জন স্টুয়ার্ট মিল, একই সময়ে দাঁড়িয়ে। কিন্তু দু’জন দার্শনিকই সম্পূর্ণ বিপরীত দুটো যুক্তি দিয়েছিলেন। মার্ক্সের যুক্তি, ওই গণতন্ত্র ছিল মিথ্যে, কারণ তা ছিল সংখ্যালঘুর (পুঁজিপতিদের) অত্যাচার, সংখ্যাগুরুর (অর্থাৎ সাধারণ মানুষ ও শ্রমিক শ্রেণীর) ওপর। অন্যদিকে, মিলের যুক্তি, ওই গণতন্ত্র ছিল সংখ্যাগুরুর (অর্থাৎ শক্তিশালী প্রথানুগত জনকর্তৃত্বের) স্বৈরাচার, প্রচলিত সামাজিক প্রথা ও ধর্ম (রিলিজিয়ন)-কে আশ্রয় করে।

এই প্রসঙ্গে, বর্তমান সমাজে, যুক্তির বহুত্ব ও আপেক্ষিকতা অস্বীকার করলে চলবে না। মনোদর্শনে, সাম্প্রতিক কালে, যুক্তির এই বহুত্ব ও আপেক্ষিকতার কথা বলেছেন মার্কিন দার্শনিক স্টিফেন স্টিচ্। শুধু স্টিচ্ নয়, দার্শনিক রবার্ট নিসবেট তাঁর সামাজিক মনস্তত্বের আলোচনায় এবং অমর্ত্য সেন তাঁর ন্যায্যতা বিষয়ক আলোচনায় দেখিয়েছেন, যুক্তির একরৈখিকতা সামাজিক বিষয়ে যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সর্বদাই আদর্শ – এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। ‘মানুষ একই লজিক অনুসারে বিচার করে’ – দার্শনিক ডেভিডসনের এই সিদ্ধান্ত, অথবা ‘দ্বিমাত্রিক লজিকভিত্তিক যৌক্তিকতাই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপন করে’ – দাশনিক কোয়াইনের এই ভাবনা, সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক পরিসরে নিঃশর্তভাবে মেনে চলা মুশকিল। বার্নার্ড উইলিয়ামস যথার্থই বলেছেন, ‘মতানৈক্যই প্রত্যাশিত’ এবং তা ‘পারস্পরিক সম্পর্কের উপকরণ হয়ে উঠতে পারে’, (এথিক্স অ্যন্ড দ্য লিমিটস অফ ফিলসফি, পৃঃ ১৩৩)। ভেবে দেখলে, একই লজিকের ওপর প্রতিষ্ঠিত স্হায়ী ঐক্যমত্য এক প্রকারের স্হবিরতা, তা আরোপিত, এবং এমন প্রত্যাশার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অনুশীনকেই প্রত্যখ্যান করা হয়। বিভিন্ন মানুষ একই বিষয়কে ভিন্ন ভি্ন্ন যুক্তির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করতে পারেন, এবং তার মধ্যে দিয়েই তারা পরস্পর যুক্ত থাকতে পারেন। মতানৈক্য হতে পারে সংযুক্তিকরণের ভিত্তি। শুধু তাই নয়, সেন দেখিয়েছেন তাঁর ‘তিনটি শিশু এবং একটি বাঁশি’র দৃষ্টান্তে, প্রত্যেকের যুক্তিই নিষ্পক্ষ হতে পারে, (নীতি ও ন্যায্যতা, পৃঃ ২৮-৩১) । বাঁশিটা যে বানিয়েছে সে পাবে? নাকি যে খুব গরীব সে পাবে? নাকি একমাত্র যে বাঁশি বাজাতে পারে তার পাওয়া উচিত?

অতএব, সমাজে বিবিধ যুক্তিপ্রয়োগের সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন তাঁরা, কখনো একই বিষয়কে কেন্দ্র করে। যেমন, সামাজিক সুবিধা ও অসুবিধাগুলির সমবন্টনের প্রশ্নে কেউ উপযোগবাদের অবস্হান থেকে যুক্তি দিতে পারেন, আবার কেউ সমাজতন্ত্রের অবস্হান থেকে, কেউ আবার যু্ক্তি দিতে পারেন আধুনিক উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রবক্তা জন্ রলস্-এর ন্যায়তত্ত্বের অবস্হান থেকে। তবে যে বিকল্প যুক্তির কথাই ভাবি না কেন, সংগতি সেখানে অপরিহার্য, একটা অনিবার্যতার ভাবনা সেখানে থাকবে। সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক যাপনের মধ্যে এই সংগতির ভরকেন্দ্র হবে স্বাধীনতা, সাম্য, সমানুভূতি, আত্মসম্মান, শিক্ষা, স্বাস্হ্য, পরিবেশ ও নিরাপত্তা (আর্থিক ও অন্যান্য) , এবং লোককল্যাণ, কিন্তু কখনোই লোকরঞ্জন নয়।

যে কোনো ভাবনাই মত বা অমত হতে পারে কিনা – তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। বস্তুতপক্ষে, মত প্রকাশের স্বাধীনতার ব্যাপারটাকে এখন আর হালকা করে দেখলে চলবে না। ভারতীয় দর্শনে এই প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের পরম্পরার সন্ধান আমরা পাই৷ যুক্তি যদি জল্প বা বিতন্ডার আকার নেয় তবে তা যথার্থ যুক্তি হতে পারে না। আমি/আমার দল ঠিক, আর অন্যজন/অন্যদল ভুল – এই পূর্বনির্ধারিত ভাবনা নিয়ে, যুক্তি নয়, কুযুক্তিকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত, গণমাধ্যমে এমন সব আলোচনাই বেশিরভাগ সময় লক্ষ করা যায়। বিতন্ডা, অর্থাৎ কুযুক্তি (অসংগতিপূর্ণ যুক্তি)-র সাহায্যে অন্যকে ভুল প্রমাণিত করাটাই যেখানে মূল লক্ষ্য, নিজের অবস্থান স্পষ্ট না করে অন্যকে আক্রমণ করাটাই যেখানে প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে সত্যে উপনীত হওয়া মুশকিল। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে, যুক্তিপ্রয়োগের মূল উদ্দেশ্য হার-জিৎ নয়, জনপ্রিয় হওয়া নয়, অন্যকে আক্রমণ করা বা ভুল প্রমাণ করা নয়, বরং সত্যটাকে প্রকাশ করা। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট সেই কারণেই, নৈতিকতার ক্ষেত্রে, সাবধান করেছিলেন, কোনো পূর্বনির্ধারিত প্রত্যাশা, পছন্দ ও পরিণতির নিরিখে যু্ক্তিকে সাজিয়ে নিলে নৈতিক সত্যকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। সামাজিক ন্যায়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়, যদিও অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন – ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে শেষ পর্যন্ত ‘সমাজটা বাস্তবে কেমন দাঁড়াচ্ছে’ তা বিচার করাটাও জরুরি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সমাজে বিদ্যাসাগর-এর মতো আধুনিক মানুষ প্রথা ও (কু)সংস্কারকে প্রশ্ন করতে শিখিয়েছিলেন প্রকৃত সত্য নির্ধারণের লক্ষ্যে। ‘ধর্ম’ বিষয়টা বুঝতে ও বোঝাতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ কত প্রশ্নের যে অবতারণা করেছিলেন! রবীন্দ্রনাথ ‘নেশন’ ও নজরদারি সম্পর্কে কত দিক থেকে প্র্শ্ন তুলেছিলেন তাঁর ন্যাশনালিজম (Nationalism) গ্রন্থে বা ‘রক্তকরবী’ নাটকে। এই অভ্যাস যত গড়ে উঠবে, গণতন্ত্রের মৌলিক পরিকাঠামো যত তাড়াতাড়ি এই অভ্যাসকে অন্তর্ভূত করতে পারবে, ততই বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ঊঠবে। একটা মতের বিপক্ষে একটা প্রতিমত গড়ে তোলা মানে একটা dogma’-এর পরিবর্তে আর একটা ‘dogma’ তৈরি করা নয়, একটা দলের পরিবর্তে আর একটা দলে ভেড়া নয়। সব দোষ সরকার বা রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের নয়। গণতন্ত্রে সিস্টেমের একটা দায় তো থাকেই, উপযুক্ত সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্হিতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য৷ নির্বাচনে জেতার পরে দল বদল করলে বিজয়ী জনপ্রতিনিধিকে কেন পদত্যাগ করতে হবে না? কেন এমন আইন তৈরি হল না? এই প্রশ্নের কোনো যুক্তিসঙ্গত উত্তর আছে? তবে এ কথাও ঠিক, ব্যাক্তিকে অনেককিছু একা একাও বুঝে নিতে হয়, বিচার করতে হয়, সিদ্ধান্ত নিতে হয়, দায়িত্ব পালন করতে হয়৷ তার প্রাথমিক দায়টা অনেক বেশী যুক্তি ও বোধের কাছে, নিজের কাছে, দল বা মতাদর্শের কাছে নয়, কারণ গণতন্ত্র মানে স্বশাসন। সমস্যা হল, সেই দায়টা আমরা স্বীকার করতে চাই না। গণতন্ত্রে ‘না’-বলাটা যেমন শিখতে হয়, তেমনই নিরন্তর কথোপকথনে অংশগ্রহনের মধ্যে দিয়ে আত্মসমীক্ষার অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়। সহজ কথায়, ব্যক্তির উত্তরণ গণতন্ত্রকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সিস্টেমকে পথ দেখাতে পারে। তবে সে ব্যাপারে ব্যাক্তিকেই আগ্রহী ও সচেতন হতে হবে, যাকে বলে ‘development of the self by the self’, অর্থাৎ নিজের দ্বারা নিজের উন্নতি। ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ছাড়া গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা সম্ভব নয়।

এখানে আরও একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। যু্ক্তিও সর্বদা যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন কল্পনাশক্তির সম্প্রসারণ। রাষ্ট্রব্যবস্থা কখনো কখনো তার ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় যুক্তির আশ্রয় নিয়েই, যেমন নিরাপত্তা দেওয়ার যুক্তি সাজিয়ে আইন তৈরি করা, বাজারব্যবস্থার যুক্তি দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা। ক্ষমতা ও আইনের এই যুক্তিকে মোকাবিলা করার জন্যে কল্পনার শিক্ষা অভি্প্রেত। আলোকিত মানবসম্পদ তৈরি করাটাই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, সেখানে যুক্তি ও কল্পনার সহাবস্থান প্রয়োজন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও চিন্তক স্পিভাক এই প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘পরিণত কল্পনা যুক্তিকে বাঁচিয়ে রাখে, যুক্তিকে রক্ষা করে। নইলে নির্যুক্তিক নিম্নবর্গের অশিক্ষিত কল্পনা সংখ্যাগুরুর দেহগোনার হিংস্র চোখশাসানোর খুনোখুনির ভোটে সারা জগৎকে নিশ্চুপ বানায়’, (যুক্তি ও কল্পনাশক্তি, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, পৃঃ ৬৬)। কল্পনাশ্রিত যুক্তি অথবা শিক্ষিত কল্পনা গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ।

অতএব, নাগরিকদের উদ্যোগ ও আত্মচর্চার পরিণতি হল চিন্তা, রুচি ও আচরণের বৈচিত্র্য। সেই কবেই রবীন্দ্রনাথ ‘আচরণ-বৈচিত্র্যের অপঘাতমৃত্যু’ সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। বৈচিত্র্যের অবসানে যে ঐক্য বিরাজ করে তা হল নিছক একরূপতা, তার থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি হয় না, বরং দেখা দেয় সামাজিক স্থবিরতা। এই সামাজিক স্থবিরতার কেন্দ্রে থাকে লোভ, ভয়, স্বার্থসিদ্ধি, তোষণ, তোষামোদ আর নীরব আত্মসমর্পন। সুতরাং, একরূপতা-নির্ভর স্থবিরতার তুলনায় বৈচিত্র্য-নির্ভর অনিশ্চয়তা অনেক বেশি কাম্য। বহুত্বকে স্বীকার করাটাই যথেষ্ট নয়, বহুত্বকে বহু দৃষ্টিকোণ থেকে দেখাটাও প্রয়োজন।

নিয়মমাফিক উচ্চারণ নয়, নিয়মের বাইরে গিয়ে বিবেকী মননের সপ্রতিভ আত্মপ্রকাশ, বহুমুখী যুক্তিতর্কের সমাবেশ, বিবিধ সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা ও রুচির পাশাপাশি অবস্থান, এবং নানাবিধ চিন্তার আদানপ্রদান গণতন্ত্রকে সচল রাখতে পারে। আমাদের চিন্তা করার অভ্যাসটাই চলে যাচ্ছে। গণতন্ত্রে নাগরিকদের আধুনিক হয়ে উঠতে হয়, স্বশিক্ষিত হতে হয়, তবেই স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কোনো বিশেষ মত মানেই যেমন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়, তেমনি কোনো অমত মানেই চূড়ান্ত নেতি ও বিরোধিতা নয়, প্রতিটি সিদ্ধান্তই অসমাধিত। সুতরাং, শুধু মত নয়, মতামত, শুধু ব্যক্তিজীবন নয়, জীবনের সাথে জীবনের যোগ, শুধু আমি নয়, আমি ও তুমি। প্রকাশ্য যুক্তিপ্রয়োগ সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গণতন্ত্র মানে একদিকে যেমন অপরকে শোনা, ধৈর্য নিয়ে শোনা, শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনা, অপরকে শুনতে শুনতে নিজেকে জানা, অন্যদিকে তেমনই নিজেকে বোঝা, নিজের চিন্তা-ভাবনাকে বোঝা, যত্ন নিয়ে বোঝা, এবং এই শোনা ও জানা-বোঝার মধ্যে দিয়েই অপরের সাথে, সমাজের সাথে যুক্ত থাকা।

গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হোক যৌক্তিক সংগতি, সুশিক্ষিত কল্পনা, সামাজিক কল্যাণ আর সম্প্রীতি, তবেই পারস্পরিক সহযোগিতার স্বচ্ছ বিন্যাস গড়ে উঠতে পারে। গণতন্ত্রকে এই পরিণত ভাবনায় পৌঁছতেই হবে যে, যৌক্তিকতা, মানবিকতা ও নৈতিকতা প্রশাসনের প্রেরণা হতে পারে।

Advertisement