সুস্মিতা মুখার্জী চট্টোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রে চিত্রকল্প এবং ধ্বনিকল্প ব্যবহারের যে আন্তর্জাতিক কৃৎকৌশল উদ্ভব করা হয়েছিল, ঋত্বিক তাঁকে স্বাদেশিক করে তোলার প্রাথমিক দায় মেনেছিলেন। চিত্রকরের হাতে যেমন তুলি রঙ আর কাগজ, ক্যানভাস থাকে, ফিল্মের স্রষ্টার হাতে তেমনি সম্বল ক্যামেরার বিভিন্ন লেন্স আর আলো। তাঁর হাতে এক একটি ফ্রেম সীমাবদ্ধতাকে পেরিয়ে গেছে।

বেশকিছু স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিসহ মোট আটটি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাণ করেন ঋত্বিক ঘটক। প্রথম ছবি ‘নাগরিক’ মুক্তি পায়নি। অন্যান্য ছবিগুলো হলো ‘অযান্ত্রিক’, ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’, ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘কোমল গান্ধার’, ‘সুবর্ণরেখা’ ও ‘তিতাস একটি নদীর নাম’।

Advertisement

এ বছর ঋত্বিকের জন্মশতবর্ষ। শুধু চলচ্চিত্র চর্চায় তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা না করে বর্তমান সময়ে নয়া উদারবাদের সাংস্কৃতিক আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে সামগ্রিকভাবে বামপন্থী সাংস্কৃতিক রাজনীতির একটি বিকল্প আন্দোলন গড়ে তোলার চর্চা করাই হবে তাঁর প্রতি জন্মশতবর্ষে যথার্থ শ্রদ্ধার্ঘ্য। সেখানে নিশ্চয়ই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে ঋত্বিকের সৃষ্টি এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিষয়ে তাঁর উত্থাপিত নানা মতাদর্শগত প্রশ্ন।

Advertisement

১৯৫৭ তৈরি হয় ঋত্বিকের প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র ‘অযান্ত্রিক’, যা মুক্তি পায় ১৯৫৮ সালে। ছবির নায়ক ড্রাইভার এবং নায়িকা তার গাড়ি। সেসময় পুরো ভারত জুড়েই অন্যরকম আলোড়ন সৃষ্টি করে ছিল ছবিটি। ‘অযান্ত্রিক’ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ‘ঋত্বিক ঘটকের দ্বিতীয় ছবি অযান্ত্রিক যাঁরা দেখেছিলেন, তাঁরা ঋত্বিকের অসামান্য বৈশিষ্ট ও মৌলিকতার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন’।

‘অযান্ত্রিক’ তৈরি হয়েছিল সুবোধ ঘোষের প্রথম ছোটগল্প ‘অযান্ত্রিক’ থেকে। একজন মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে সৃষ্ট সম্পর্ক নিয়েই তৈরি এই সিনেমাটি। ‘অযান্ত্রিক’ ১৯৫৯ সালের ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভালে প্রদর্শিত হয়।

সত্যজিৎ রায় এ ছবিটি দেখে ঋত্বিককে বলেছিলেন, ‘ঋত্বিকবাবু, সিনেমাটা সময় মত রিলিজ করলে আপনি পথিকৃৎ হতেন’। ‘চলচ্চিত্র সাহিত্য ও আমার ছবি’ নিবন্ধে ঋত্বিককুমার ঘটক ‘অযান্ত্রিক’ সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘কতখানি সার্থক হয়েছি সেটা আপনারা বলবেন— তবে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। সুবোধবাবুর মূল বক্তব্যের প্রতি আমি চেষ্টা করেছি বিশ্বস্ত থাকতে। জানি না কতখানি কৃতকার্য হয়েছি।’

১৯৫০-এ নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল’-এ কাজ করার অভিজ্ঞতাতেই সম্ভবত ঋত্বিক চলচ্চিত্রের প্রবল সম্ভাবনা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গঠন করতে পেরেছিলেন। পূর্ব বাংলার বাসভূমি থেকে উপড়ে ফেলা মানুষজনের দুর্দশার চিত্র ক্যামেরাবন্দি করে সমকালীন অস্তিত্বের শিকড় কী বস্তু, তা আমাদের অস্তিত্বের ভেতর প্রোথিত করে দিয়েছিল। ঋত্বিক থিয়েটারে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন কীকরে ভারতীয় বাস্তবের বহুমাত্রিক স্তরগুলো মঞ্চে ধরা যায়। মানবজীবনের সমূহ বিপর্যয়কে কেমন করে সফল মঞ্চায়নে তুলে আনা যায় ‘নবান্ন’ তাই দেখিয়েছিল।

১৯৫২-৫৩-এ ঋত্বিক ঘটক ‘নাগরিক’ করেন, যা এখন মনে হয় নিতান্তই পরীক্ষামূলক কাজ। ঋত্বিক এই সময় নিজস্ব দর্শন সংগঠনে প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলেন। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের সীমাবদ্ধতা ভেঙে বেরিয়ে না এলে ফিল্মে যথার্থ নতুন কিছু করা সম্ভব নয়— এই প্রত্যয় থেকেই বিষয় ভাবনায় ভিন্ন অবস্থান খুঁজছিলেন তখন।

একই বছর অর্থাৎ ১৯৫৮ সালেই ঋত্বিক মুক্তি দেন তার তৃতীয় চলচ্চিত্র ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’। মূল গল্প শিবরাম চক্রবর্তীর। মূল চরিত্র কাঞ্চনের চোখ দিয়ে তৎকালীন কলকাতার বাস্তব চালচিত্র দেখা যায়। এই চলচ্চিত্রে ওই সময়ের নিম্নবিত্ত মানুষের অভাবের ভয়াবহতার চিত্র পাওয়া যায়। সিনেমাটোগ্রাফিতে ডিপ ফোকাসের ব্যবহার লক্ষণীয়। এই সিনেমার সঙ্গে ফ্রান্সের ন্যুভেল ভাগের বিখ্যাত সিনেমা ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোর ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ (১৯৫৯)-এর কাহিনীর সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯৫৯ সালে ‘কত অজানারে’ নামের একটি সিনেমার কাজ অনেকদূর সম্পন্ন করেও অার্থিক কারণে সেটা আর শেষ করতে পারেননি ঋত্বিক।

ব্যক্তিগত জীবনে যেমন ছবিতেও ঋত্বিক ঘটককে একজন জেদি মানুষ হিসেবে খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি যা বলতে চেয়েছেন জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমার কথা আমি তোমাকে বোঝাবই। একবার না বুঝলে একশোবার বলব। দরকার হলে বারে বারে বোঝাব। আমি চাই আমার কথা শুনে মানুষ রিঅ্যাক্ট করবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। এইটুকু না হলে শিল্পীর সার্থকতা কোথায়।’

ঋত্বিক তাঁর ছবিতে দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য প্রকাশের জন্য তিনি ছবিতে সমগ্রের চেয়ে অংশের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ‘অযান্ত্রিক’ ছবিতে আদিবাসী ওঁরাওদের নাচের দৃশ্য অসম্ভবভাবে বড় হয়েছিল বলে অনেকে অভিযোগ করেন। ঋত্বিক বলেছেন, ‘ঐ দৃশ্য আমার কাছে অসংযত মনে হয়নি। আমার যে প্রোটাগোনিস্ট বিমল তাঁকে পাগল বলতে পারেন, শিশু বলতে পারেন, আদিবাসী বলতে পারেন। কারণ এক জায়গাতে এই তিনি এক— সেটা হচ্ছে জড় বস্তুতে প্রাণের আবেগ আনার প্রবণতা এবং এটি একটি আলীম প্রতিক্রিয়া। অযান্ত্রিকের মেইন থিম ছিল এটাই। একে আমরা দ্যা ল অফ লাইফ বা জীবনের নিয়ম বলতে পারি।’

এক সাক্ষাতকারে ঋত্বিক বলেছিলেন, ‘মানুষের অবক্ষয় আমাকে আকর্ষণ করে। তার কারণ এর মধ্য দিয়ে আমি দেখি জীবনের গতিকে, স্বাস্থ্যকে। আমি বিশ্বাস করি জীবনের প্রবাহমানতায়। আমার ছবির চরিত্ররা চিৎকার করে বলে আমাকে বাঁচতে দাও। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও সে বাঁচতে চায়— এ তো মৃত্যু নয়, জীবনেরই জয় ঘোষণা।’

এই জয় ঘোষণার সূত্রপাত হয়েছিল ১৪ এপ্রিল, ১৯৬০; কলকাতায় মুক্তি পাওয়া ঋত্বিক ঘটকের বাংলা ছবি ‘মেঘে ঢাকা তারা’র মাধ্যমেই। ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ঋত্বিকের চতুর্থ ছবি আর বক্স অফিসে তাঁর প্রথম সাফল্য। শুধু তাই নয়, ১৯৭৫ সালের বার্ষিক চিত্রবীক্ষণ পত্রিকায় ঋত্বিক ঘটক জানান, দেশবিভাগের পেক্ষাপটে নির্মিত মেঘে ঢাকা তারা (১৯৬০), কোমল গান্ধার (১৯৬১) এবং সুবর্ণরেখা (১৯৬২) এই তিনটি চলচ্চিত্র মিলে ট্রিলজি নির্মিত হয়েছে।

তাঁর ভাষ্যে, ‘একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের দেখা হলো— এ ধরনের পুতুপুতু গল্পে আমার রুচি নেই। আমি আপনাদের ঘা দেব এবং বোঝাবো, এ কাহিনী কাল্পনিক নয়। বলবো, চোখের সামনে যা দেখছেন তার অন্তর্নিহিত বক্তব্য, আমার বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করুন। যদি সচেতন হন এবং আমার উত্থাপিত প্রতিবাদটি উপলব্ধি করতে পারেন, তবে বাইরে বেরিয়ে বাস্তবকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাহলেই সার্থক আমার ছবি করা।’

‘মেঘে ঢাকা তারা’ চলচ্চিত্র সম্পর্কে ঋত্বিক ঘটক বলেন, “মেঘে ঢাকা তারা’ নামটি আমার দেয়া, মূল গল্পটি ‘চেনামুখ’ নামে নামকরা একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটার ভেতর কিছু একটা ছিল যা আমাকে খোঁচা দিচ্ছিল, যে কারণে শেক্সপিয়রের ‘দ্য ক্লাউড ক্যাপড স্টার’ নামটা মাথায় ঢুকে গিয়েছিল এবং সাথে সাথে নতুন চিত্রনাট্য লেখায় হাত দিয়ে দিলাম।’’

‘মেঘে ঢাকা তারা’র মূল গল্পকার শক্তিপদ রাজগুরুর ভাষ্যমতে, “সাত বছর আমি ঋত্বিকের সঙ্গে ঘর করেছি। ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘কুমারী মন’, ‘কোমল গান্ধার’ ও ‘সুবর্ণরেখা’ পর্যন্ত ওঁর সঙ্গে ছিলাম। পরে আমি অন্য কাজে বম্বে চলে যাই শক্তি সামন্তের কাছে। আমাদের একটা জমাটি টিম ছিল। কোমল গান্ধারের পর থেকে টিম ভাঙতে শুরু করে।”

এই সিনেমায় ঋত্বিক শব্দ নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় হংসধ্বনি রাগ এবং এ রাগভিত্তিক খেয়াল ব্যবহার করেন সিনেমার আবহ সঙ্গীত হিসেবে। ঋত্বিক প্রথমবারের মত রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করেন এই ছবিতে, এছাড়াও বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ভারতের এক জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকার সাম্প্রতিক সমীক্ষায় প্রকাশ যে, নীতার মুখে এ ছবির সংলাপ ‘দাদা, আমি বাঁচতে চাই’ বাংলা ছবির সবচেয়ে প্রচলিত সংলাপ। ঋত্বিক ঘটকের এই সিনেমায় ভারত বিভাজনের সেই করুণ সময়কার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা সিনেমার ইতিহাসে ‘পথের পাঁচালী’র পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চর্চিত এই সিনেমাটি দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী সিনেমা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ‘সাইট অ্যান্ড সাউন্ড’ চলচ্চিত্র বিষয়ক মাসিক সাময়িকীতে সর্বকালের সেরা চলচ্চিত্রের তালিকায় এটি ২৩১ নম্বরে অবস্থান পেয়েছে।

ঋত্বিক ঘটক প্রথম জীবনে কমিউনিস্ট পার্টির একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। আইপিটিএ-এর একজন সামনের সারির নেতা ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক অটুট না থাকলেও কখনো তিনি পথভ্রষ্ট হননি। তাঁর সাহিত্য ও চিত্রকর্মে তিনি সাধারণ মানুষের জীবন যাপনের বিভিন্ন দিক চিত্রিত করেছেন। গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অনেক আগেই ঋত্বিক ছিলেন একজন বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মী। ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়েই তাঁর রাজনীতিতে আসা। মার্কসবাদ নিয়ে তখন থেকেই তাঁর পড়াশোনার শুরু। কমিউনিস্ট আন্দোলনে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়বেন বলেই স্নাতকোত্তর বিভাগে ভর্তি হয়েও পড়া শেষ করেননি। মানুষের কাছে রাজনীতির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার তাগিদেই তাঁর গণনাট্যে আসা। কবিতা চর্চায় কিছুদিন মগ্ন থাকার পর ঋত্বিকের মনে হয়েছিল গল্প লেখার মাধ্যমেই বিপ্লবের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। এভাবেই গল্প উপন্যাস চর্চা চলতে চলতেই তিনি বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকের অভিনয় দেখেন। তখন তাঁর মনে হয়, সাহিত্য চর্চার চেয়ে নাটকের মাধ্যমে অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া যাবে। এভাবেই গল্প উপন্যাস ত্যাগ করে তাঁর নাটকে আসা। গণনাট্য সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় স্কোয়াডে জড়িত হয়ে তিনি একের পর এক নাটক লেখেন। বহু নাটকে নিজে অভিনয় করেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে ছিল ‘জ্বালা’, ‘দলিল’, ‘অফিসার’, ‘ভাঙা বন্দর’, ‘সাঁকো’ ইত্যাদি। নাট্যচর্চার মধ্যে থাকতে থাকতেই তিনি অনুভব করেন যে কয়েক শত মানুষের মধ্যে কিছু সময়ের জন্যে যে অভিঘাত তৈরি হয় নাটকের মাধ্যমে তার তুলনায় চলচ্চিত্র অনেক বেশি মানুষের কাছে দীর্ঘ সময় ধরে বার্তা বহন করে যেতে পারে। এই ভাবনা থেকেই তাঁর চলচ্চিত্রে আসা। ফলে গল্প, নাটক, চলচ্চিত্র সবই ছিল তাঁর কাছে এক অর্থে গৌণ, প্রধান বিষয় ছিল রাজনৈতিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

একটা সময়ের পর কমিউনিস্ট পার্টি বা গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ছেদ হয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনিই নিষ্কাশিত হন সংগঠন থেকে। এতদসত্ত্বেও, হাজারো ক্ষোভ ও অভিযোগ লালন করেও ঋত্বিক একদিনের জন্যেও তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে চ্যুত হননি। তিনি বিশ্বাস করতেন অরাজনৈতিক বলে কিছু হয় না। সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত অবস্থানই শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক। লেনিন জন্মশতবর্ষে তাঁর নির্মিত ‘আমার লেনিন’ তথ্যচিত্রতে তিনি তাঁর রাজনৈতিক দায়বদ্ধতাকেই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। দেশভাগ ও বাংলা বিভাজন নিয়ে ঋত্বিকের আমৃত্যু আবেগ ও যন্ত্রণাকে সাধারণত তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর স্মৃতিমেদুরতা ও হৃদয়ের গভীর সংবেদের দিক থেকে বিবেচনা করা হয়।

দেশভাগ বা বাংলা বিভাজন নিয়ে ঋত্বিকের যন্ত্রণাটি ছিল তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানেরই অভিব্যক্তি। ঋত্বিক শুধু যন্ত্রণার কথা বলেননি। তিনি দেশভাগ ও বাংলা বিভাজনকে রাজনৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন তাঁর চলচ্চিত্রে বা বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে। ধর্মের ভিত্তিতে পৃথকত্বকে তিনি তীব্র বিরোধিতা করে বারবার বলেছেন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিন্নতার কথা। তাঁর ‘কোমল গান্ধার’ চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে রেললাইন যেখানে গিয়ে বিভাজিত ভূখন্ডের শেষ সীমায় পৌঁছয় তখন আবহে শোনা যায় মাঝিদের ‘দোহাই আলি’ ‘দোহাই আলি’ সমবেত ধ্বনি। ওপার থেকে আসা একটি হিন্দু উদ্বাস্তুর হাহাকারের সঙ্গে মুসলিম মাঝিদের ‘দোহাই আলি’ স্বরের মিশে যাওয়া আসলে দেশভাগের একটি পূর্ণাঙ্গ বয়ানের প্রতিচ্ছবি। এখানে উদ্বাস্তু মানে শুধু পূর্ব থেকে পশ্চিম নয়, পশ্চিম থেকেও পূর্ব, এমন একটি ইঙ্গিত রেখে যায় যা রাজনৈতিক ঋত্বিকের সৃষ্টিকে দেশভাগ সম্পর্কিত অন্য অনেক সৃষ্টি থেকে আলাদা করে দেয়। ঋত্বিকের দুই বাংলা এক করার আকুলতাকেও অনেকে মনে করে ভৌগোলিক সংযুক্তির জন্যে আকুলতা হিসাবে। ঋত্বিক তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাবে বলেছেন, তাঁর কাছে দুই বাংলা এক করা মানে রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক সংযুক্তি নয়, তিনি চান সাংস্কৃতিকভাবে এক হওয়া। এভাবে সাংস্কৃতিকভাবে এক হতে চাওয়ার অর্থ হয়ত দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রতিকল্পে অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ঐক্যের কথা যা শুধু এপার ওপার বাংলা নয়, দু’টি বাংলার অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক রাজনীতির জন্যেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

ঋত্বিক ঘটক শিল্পকর্মে বিশুদ্ধতার চাইতে বক্তব্যকে বড় করে দেখেছিলেন। এজন্যে তাঁর ছবি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংলগ্ন থেকে গেছে। সত্যজিৎ রায় বুর্জোয়া দর্শনের মাপকাঠিতে কথা বলেছেন আর ঋত্বিক মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটনার বিচার করতে চেয়েছেন। এই দুই চলচ্চিত্রকারের মধ্যে এটা ছিল মৌল পার্থক্য। তবে বক্তব্য প্রকাশে সত্যজিৎ রায় যতটা পরিমিত, সংযত ঋত্বিক ততটাই অসংযত এবং উগ্র। বলতে পারা যায় ঋত্বিক ঘটক একজন চলচ্চিত্র নির্মাতার চাইতে একজন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বলিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ঋত্বিকের নিজের ভাষায়, ‘বাংলা ভাগটাকে আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারিনি— আজও পারি না। ইতিহাসে যা হয়ে গেছে তা পাল্টানো ভীষণ মুশকিল, সেটা আমার কাজও নয়। সাংস্কৃতিক মিলনের পথে যে বাধা, যে ছেদ, যার মধ্যে রাজনীতি-অর্থনীতি সবই এসে পড়ে, সেটাই আমাকে প্রচণ্ড ব্যথা দিয়েছিল’।

ঋত্বিক যে সাংস্কৃতিক মিলনের কথা বলেছেন সেটা তিনি চিত্রায়ণ করেছিলেন তাঁর পরের সিনেমাতে যার নাম ‘কোমল গান্ধার’। ‘কোমল গান্ধার’ চলচ্চিত্রের নির্মাণসাল ১৯৬১।

‘কোমল গান্ধার’ উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের একটি রাগ বিশেষ। এই রাগের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ীই সিনেমার এই নামকরণ। এ ছবির মূল সুর দুই বাংলার মিলনের। এই ছবিতে ঋত্বিক দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি’ গানটি ব্যবহার করেন, এছাড়াও বিয়ের প্রাচীন সুরের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

‘কোমল গান্ধার’ যেমন সাংস্কৃতিক মিলনের কথা বলে, তেমনভাবে ঋত্বিকের পরের ছবি ‘সুবর্ণরেখা’ বর্ণনা করে দেশভাগের কুফলসমূহ। ১৯৬২ সালে তৈরি হলেও মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬৫ সালে। ঋত্বিক তিনটি প্রজন্মের গল্প বলেছেন এই সিনেমাতে। প্রথম প্রজন্ম ঈশ্বর, হরপ্রসাদ। দ্বিতীয় প্রজন্ম সীতা, অভিরাম। তৃতীয় প্রজন্ম বিনু। দেশভাগ ও তার ফলাফলের কারণে ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে প্রথম দুইটি প্রজন্মের স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা। তৃতীয় প্রজন্ম মাত্র তাঁর যাত্রা শুরু করেছে, তাঁর ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা আমরা জানি না। তবে ঋত্বিক চেয়েছিলেন যেন তা সুন্দর হয়, তাই সিনেমার শেষে লিখে দিয়েছিলেন, ‘জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের’।

ঋত্বিকের এই ট্রিলজিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটি বড় ভূমিকা আছে। একটি সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক বলছিলেন, ‘রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া আমি কিছুই প্রকাশ করতে পারি না। আমার জন্মের অনেক আগেই তিনি আমার সমস্ত অনুভূতি জড়ো করে ফেলেছিলেন। তিনি আমাকে বুঝেছিলেন এবং সেসব লিখেও ফেলেছিলেন। আমি যখন তাঁর লেখা পড়ি তখন আমার মনে হয় যে সবকিছুই বলা হয়ে গেছে এবং নতুন করে আমার আর কিছুই বলার নেই’।

ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার মণি কাউল, কুমার সাহানি এবং প্রসিদ্ধ আলোকচিত্রী কে কে মহাজন তাঁরই ছাত্র। ঋত্বিক তাঁর এই শিক্ষকতা জীবনকে চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারের উপরেই স্থান দিয়েছেন। তাঁর ভাষ্য, ‘আমি মনে করি, আমার জীবনে যে সামান্য কয়েকটি ছবি করেছি সেগুলো যদি পাল্লার একদিকে রাখা হয়, আর মাস্টারি যদি আরেক দিকে রাখা হয় তবে মাস্টারিটাই ওজনে অনেক বেশি হবে। কারণ কাশ্মীর থেকে কেরালা, মাদ্রাজ থেকে আসাম পর্যন্ত সর্বত্র আমার ছাত্র-ছাত্রীরা আজকে ছড়িয়ে গেছে। তাদের জন্য আমি যে সামান্য অবদান রাখতে পেরেছি সেটা আমার নিজের সিনেমা বানানোর থেকেও বেশী গুরুপ্তপূর্ণ’।

১৯৬২ সালে বানালেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ‘সিজর্স’ ও ১৯৬৩ সালে ডকুমেন্টরি ‘ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান’। এই সময় ‘বগলার বঙ্গদর্শন’ নামে একটি সিনেমার কাজ শুরু করলেও আর শেষ করতে পারেননি। ১৯৬৫ সালের দিকে বাংলা মদ ধরলেন, এমনকি স্নান করাও ছেড়ে দিলেন। তাঁর এমন জীবনযাত্রার ফলে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবার বাড়ি চলে যেতে বাধ্য হলেন। ঋত্বিক ঘটক ১৯৬৫ সালে স্বল্প সময়ের জন্য পুনেতে বসবাস করেন। ১৯৬৫/৬৬ সালের দিকে ঋত্বিক পুনের ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে যোগ দেন, দু’বছর কাজ করেছেন। এরপর একই প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ হিসেবে ছিলেন আরও ৩ মাস। এখানে শিক্ষকতা করার সময় তিনি শিক্ষার্থীদের নির্মিত ‘ফিয়ার’ ও ‘রঁদেভু’ নামের দুইটি সিনেমার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এরপর ১৯৬৯ সালের দিকে অবস্থা আরও খারাপ হওয়ায় ঋত্বিককে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সুরমা ঘটকের এক লেখায় জানা যায়, ঋত্বিকের সিজোফ্রোনিয়া ছিলো। এর কারণও সুবোধ্য। ‘সুবর্ণরেখা’ সৃষ্টির পর দীর্ঘদিন তাঁর হাতে কোনো ছবি ছিলো না। নিজের প্রতি অত্যাচারের জেদ ওই সময় থেকেই। মদ তখন তার ব্যর্থতা ভোলার অনুষঙ্গ। ওই সময়ে তিনি একবার মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং দীর্ঘদিন তাঁকে মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়েছিলো। এই অত্যাচারের ফলেই ঋত্বিকের দেহে বাসা বাঁধে মরণব্যাধি।

১৯৬৯ সালেই ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন। ব্যবসায়িক ব্যর্থতার কারণে এই সময়কালে কোনও পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে না পারলেও তিনি কিছু তথ্যচিত্র ও শর্টফিল্মের কাজ করেন। এর মধ্যে আছে, সায়েন্টিস্টস অফ টুমরো (১৯৬৭), ইয়ে কিঁউ(১৯৭০), পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য নিয়ে পুরুলিয়ার ছৌ (১৯৭০), লেনিনের ১০০তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমার লেলিন (১৯৭০), বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে ‘দুর্বার গতি’ (১৯৭১) এবং আরও পরে ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজকে নিয়ে তথ্যচিত্র রামকিঙ্কর (১৯৭৫) অসমাপ্ত।

এ চলচ্চিত্র নির্মাণের আগ্রহের কারণ হিসেবে ঋত্বিককুমার ঘটক বলেন, ‘এর মধ্যে আছে প্রচুর নাটকীয় উপাদান, আছে দর্শনধারী ঘটনাবলী, আছে শ্রোতব্য বহু প্রাচীন সঙ্গীতের টুকরো, সব মিলিয়ে একটা অনাবিল আনন্দ ও অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা যায়। ব্যাপারটা ছবিতে ধরা পড়ার জন্য জন্ম থেকেই কাঁদছিল। …অদ্বৈতবাবু অনেক অতিকথন করেন। কিন্তু লেখাটা একেবারে প্রাণ থেকে, ভেতর থেকে লেখা। আমি নিজেও বাবুর চোখ দিয়ে না দেখে ওইভাবে ভেতর থেকে দেখার চেষ্টা করেছি। অদ্বৈতবাবু যে সময়ে তিতাস নদী দেখেছেন, তখন তিতাস ও তার তীরবর্তী গ্রামীণ সভ্যতা মরতে বসেছে। বইয়ে তিতাস একটি নদীর নাম। তিনি এর পরের পুনর্জীবনটা দেখতে যাননি। আমি দেখাতে চাই যে, মৃত্যুর পরেও এই পুনর্জীবন হচ্ছে। তিতাস এখন আবার যৌবনবতী। আমার ছবিতে গ্রাম নায়ক, তিতাস নায়িকা’।

এই চলচ্চিত্রের শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, চরে গজিয়ে ওঠা নতুন ঘাসের মধ্যে দিয়ে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে ছুটে আসছে একটি শিশু। নতুন করে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখিয়ে সিনেমাটি শেষ হয়। ঋত্বিকের ভাষায়, ‘একটি সভ্যতাকে কি চিরতরে ধ্বংস করে ফেলা যায়? না, যায় না। এর শুধু রূপান্তর ঘটে। এটাই আমি এই ফিল্মের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছিলাম’। ছবিটিতে বাংলাদেশের তখনকার তরুণী নায়িকা কবরীকে চরিত্রের প্রয়োজনে বলতে গেলে একেবারে ভেঙেই গড়েছিলেন ঋত্বিক। ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করেন বাংলাদেশের শক্তিমান অভিনেতা প্রবীর মিত্র।

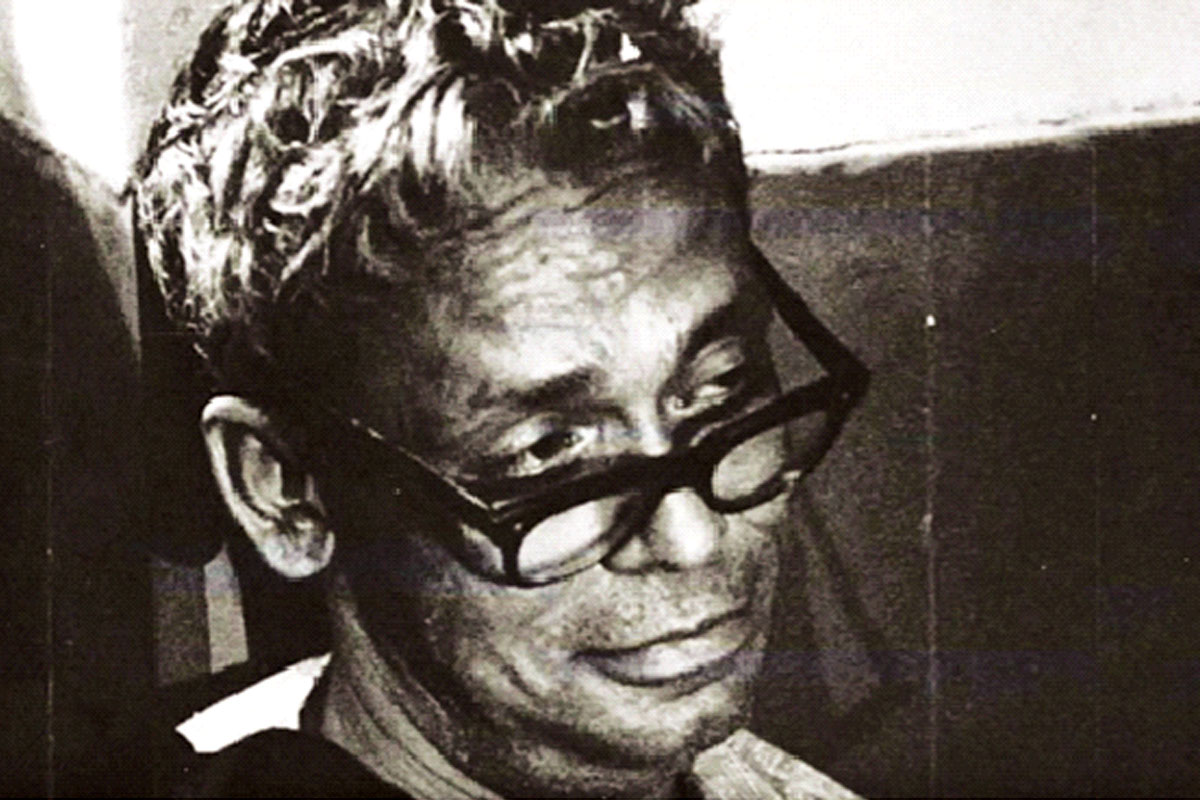

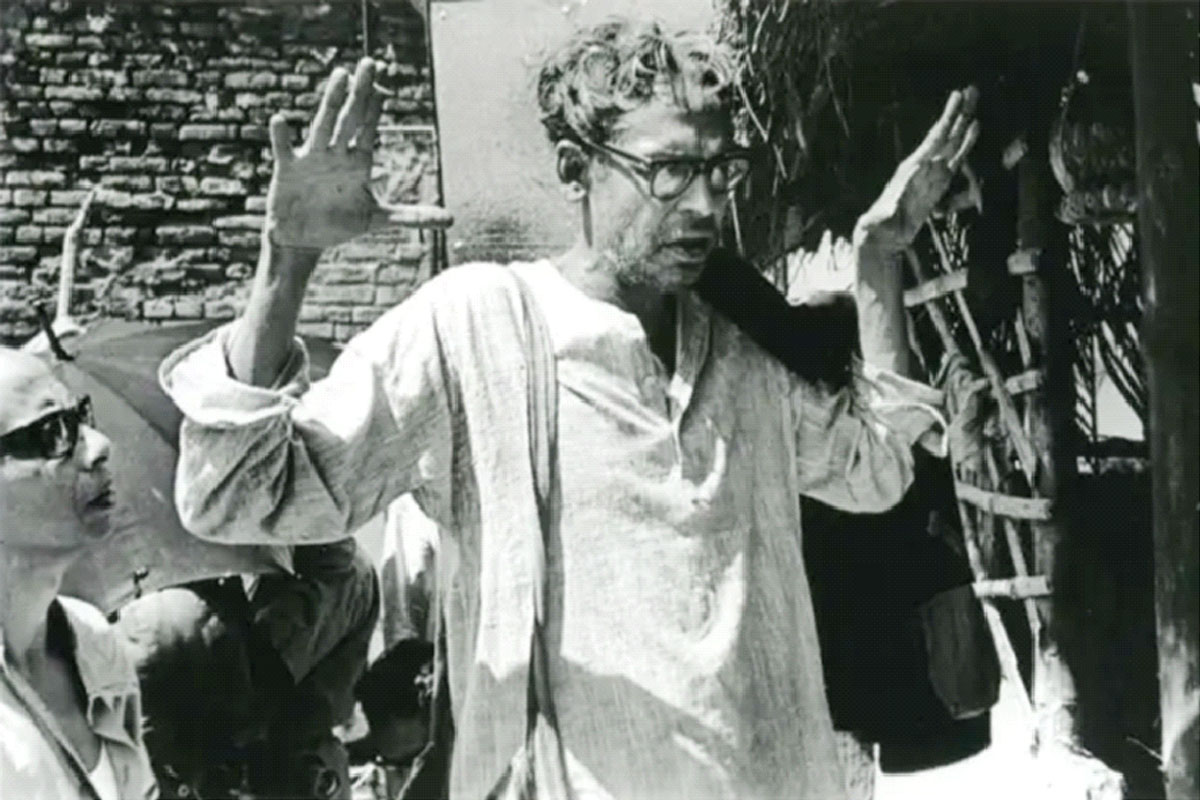

‘ভারতীয় চলচ্চিত্রের দামাল শিশু’ ঋত্বিক কুমার ঘটকের (১৯২৫-১৯৭৬) ছবির সংখ্যা মাত্র আটটি হলেও গুণগত মানের জন্যই তাঁর ছবিগুলি গুরুত্ব ও মর্যাদা দিয়ে অনুশীলন করা হয়ে থাকে। চলচ্চিত্র মাধ্যমটি তার কাছে। কখনোই কেবলমাত্র প্রমোদমাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারেনি। ফিল্মে তিনি এসেছিলেন এই মাধ্যমটি গণশিল্পের সবচাইতে শক্তিশালী হাতিয়ার বলেই; কোনো যশ, অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি বা গ্ল্যামারের আকর্ষণে নয়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার মূলগত সত্যটিকে তিনি ধরতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর প্রথম ছবি থেকেই, সেই ১৯৫২ সালে; এমনকি ১৯৭৪-এ তোলা তাঁর শেষ ছবি ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’-তেও, তাঁর প্রিয় স্বদেশের পারিপার্শ্বিককে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগ ও তজ্জনিত জীবনযন্ত্রণা, মধ্যবিত্ত মানুষের ছিন্নমূল অস্তিত্ব, যন্ত্র ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার এবং শত দুঃখ ও হতাশার ব্যর্থতা সত্ত্বেও অপরাজেয় মানুষের এক উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা— এই সবই ছিল তাঁর ছবির মূল উপজীব্য।

ঋত্বিক ঘটকের ৭৫ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেন চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ও গবেষক রজত রায়। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, মহাশ্বেতা দেবী, কুমার সাহানি, সফদার হাসমি, সুপ্রিয়া দেবী, মাধবী মুখোপাধ্যায় সহ বহু বিশিষ্ট মানুষের ঋত্বিক সম্পর্কিত মূল্যায়ন যেমন রয়েছে, তেমনি তাঁর ছবিগুলি নিয়ে রয়েছে বিশিষ্ট সমালোচকদের মননশীল বিশ্লেষণ। বহুদিন দুষ্প্রাপ্য থাকার পর বইটির বর্তমান অখণ্ড সংস্করণ পাঠকের কাছে আগের মতোই মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।

সিনেমার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ঋত্বিকের বৈশিষ্ট্য সব সময়ই প্রথাবিরোধী। নিজেকে ক্রমান্বয়ে ভেঙেছেন তিনি। হয়তো গোদারের মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ তাঁর ছিল না। কিন্তু যা করেছেন, যা ভেবেছেন, সেখানেই তাঁর নিজস্বতার স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন। ভারতীয় সিনেমার প্রচলিত অভ্যাস ও মননকে পরিচালনা করেছেন তিনি। এতদিন ঋত্বিককে আমরা শুধুই দেখেছি, দর্শন করিনি। যদি তাঁর জীবনদর্শনকে পুঁজি করে আমরা আজ তাঁর সীমাবদ্ধতাগুলোকে অতিক্রম করার

দুঃসাহস দেখাতে পারি, তবেই আমরা মূল্যায়ন করতে পারব প্রকৃত ঋত্বিকে।

Advertisement