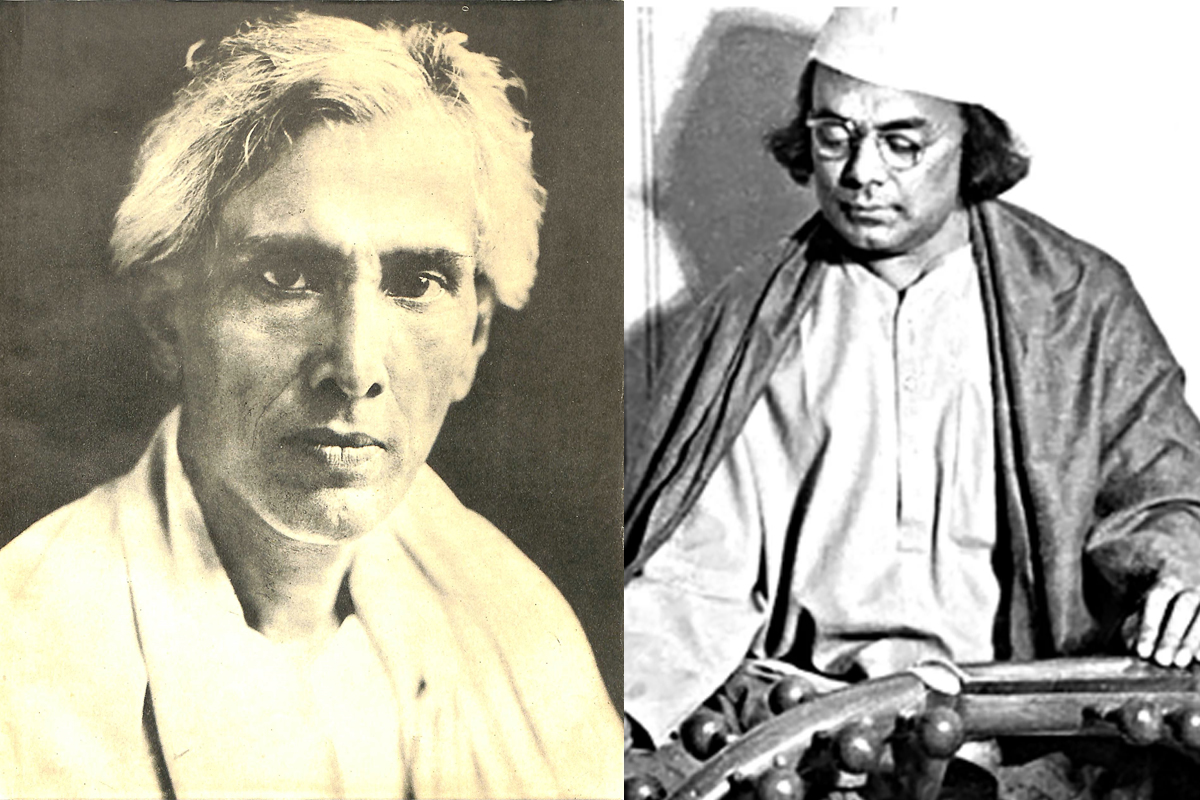

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের দুই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। কাজী নজরুল ইসলামের থেকে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বয়সের দিক থেকে ২২/২৩ বছরের বড় ছিলেন। দুজনাই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে হৃদয়াবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। দুজনাই ছিলেন বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুবই স্নেহভাজন। শরৎচন্দ্রের এক সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘চিন্তাশক্তির বিতর্ক নয়, কল্পনাশক্তির দৃষ্টিই শাশ্বত মর্যাদা পেয়ে থাকে। কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি।’ আবার কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তাঁর লাঙ্গল পত্রিকা শুরু হওয়ার সময় যে আশীর্বাদ বাণী পাঠিয়েছেন তা হলো, ধরো হাল বলরাম আনো তবে মরুভাঙা হল / বল দাও ফল দাও স্তব্ধ হোক ব্যর্থ কোলাহল / অতএব রবীন্দ্রনাথের কতখানি স্নেহভাজন শরৎচন্দ্র ও নজরুল ছিলেন তা কবিগুরুর এই মন্তব্য থেকেই আমরা অনুধাবন করতে পারি। শরৎচন্দ্র নজরুল দুজনাই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তাবাহক ছিলেন। এই দুইজন সাহিত্যিক যেভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ কলম ধরেছিলেন তা অবশ্যই স্মরণীয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবিগুরু যখন নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেন তখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯১৯ সালের ১৬ আগস্ট একটি পত্র লেখেন ‘ইংরেজের মারমূর্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভালো করে।… দরকার মনে করলে ওরা যে কত নিষ্ঠুর কতটা পশু হতে পারে তার একবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল… আর এক লাভ, দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যারা নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে। এবারে একাই তিনি আমাদের মুখ রেখেছেন। এই লেখা থেকে বোঝা যায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিগুরুকে কত শ্রদ্ধা করতেন। অপরদিকে নজরুল ইসলামও কবিগুরুকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করতেন নজরুলের ডি এম লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত ‘সঞ্চিতা’র উৎসর্গ পত্রটি রবীন্দ্রানুরাগের এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সেখানে লেখেন— বিশ্বকবি সম্রাট / শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / শ্রীশ্রী চরণারবিন্দেষু। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট যখন প্রয়াত হন সেই দিনই নজরুল লেখেন তার রবিহারা কবিতাটি– দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে অস্ত পথের কোলে/শ্রাবনের মেঘ ছুটে এলো দলে দলে/উদাস গগন তলে/বিশ্বের রবি ভারতের কবি/শ্যাম বাংলার হৃদয়ের ছবি/অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল ইসলাম দুজনাই যেমন রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ছিলেন, অপরদিকে দুজনাই রবীন্দ্রনাথকে অত্যাধিক শ্রদ্ধা করতেন।

Advertisement

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল ইসলাম দুজনাই ছিলেন অস্থির চিত্ত। নজরুল বহুবারই বাসস্থান পরিবর্তন করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম বাল্যকালে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য না থাকার জন্য রুটির দোকানে কাজ করেছেন, লেটো দলের সঙ্গে গান গেয়েছেন, গান বেঁধেছেন, ঘুরে বেড়িয়েছেন। অপরদিকে শরৎচন্দ্র যাত্রা দলের সাকরেদি করে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। শরৎচন্দ্র আইএ পরীক্ষার আগে গৃহত্যাগ করেন, আর কাজী নজরুল ইসলাম মেট্রিক পরীক্ষার আগেই পল্টন দলে নাম লিখিয়ে করাচি চলে যান যুদ্ধে যোগদান করার উদ্দেশ্যে।

Advertisement

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল ইসলাম দুজনেই সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন। দুজনেরই লক্ষ্য ছিল স্বাধীন ভারত। তবে দুজনের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিন্নতা ছিল। শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। বিপিসিসি-তে সহ-সভাপতি ছিলেন দীর্ঘদিন। এআইসিসি-র মত উচ্চতর কমিটির সদস্য পদেও শরৎচন্দ্রবাবু নির্বাচিত হয়েছিলেন। অপরদিকে কাজী নজরুল ইসলাম কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতা মুজাফফর আহমেদর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯২১ সালে মুজাফফর আহমেদ ও কাজী নজরুল ইসলাম বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। যদিও ১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নেতৃত্বে তাসখন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯২২ সালে নজরুল সহসা কুমিল্লায় চলে যাওয়ার ফলে মুজাফফর আহমেদের সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। পরে নজরুল, মুজাফফর আহমেদ, হেমন্ত সরকার প্রমুখ মিলে লেবার স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। ড. ইন্দ্রানী মুখার্জী উল্লেখ করেছেন— কাজী নজরুল ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনে ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক সমাজবাদ দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের নেতা হওয়া সত্ত্বেও গান্ধীজি যখন অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন তখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, ‘গোটা কত কনস্টেবল উত্তেজিত জনতার হাতে পুড়ে মরেছে তাতে কি হয়েছে? এতে গোটা ভারতের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এত বড় বিরাট দেশের মুক্তি সংগ্রামে রক্তপাত হবে না! হবেই তো। রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে সেই শোণিতপ্রবাহের মধ্যেই তো ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল। এতে ক্ষোভ কিসের? দুঃখ কিসের? অহিংসা খুব মহৎ চিন্তা, কিন্তু স্বাধীনতা অর্জন তো আরো মহৎ— শত গুণে মহৎ।’ এই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘটনায় কাজী নজরুল ইসলামেও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, ‘এই অতি সাবধানিরা (ভীরু নাই বললাম) অগ্রগমনের পথ পরিষ্কার না করে পশ্চাতে রিট্রিট করার পথ উন্মুক্ত রাখতে চান। আগে চলো মারও জোয়ান হেঁইয়ো বল এগুতে এগুতে যেই এসে পড়ল, চৌরিচৌরার দুটো খুনোখুনি অমনি সেনাপতির কন্ঠে ক্রন্দন ধ্বনিত হল, পিছু হটো পিছু হটো। গণ-ঐরাবতের পায়ে কাপাসতুলো, চরকা কাটা সুতোর পুটুলি বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও তার বিপুল আয়তনের জন্য দু’চারটে লোক মারা গেল, এটাই সেনাপতির চোখে পড়ল। আর ভারতের কথা ছেড়ে দিলাম, এই বাংলাদেশে যে কালাজ্বর আর ম্যালেরিয়ায় বছরে বছরে ১১ লক্ষ করে লোক cold blooded murdered হচ্ছে সেদিকে এক চক্ষু সেনাপতি দৃষ্টি পড়ল না… কাঠ পুড়ছে বলে যে শুধু কাঠেরই ধ্বংস দেখলো, আগুনের সৃষ্টি দেখল না তার দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন নয়।’ আবার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গান্ধীজীর চরকা নীতিতে আস্থাশীল ছিলেন না। খদ্দর পরতেন নেহাত দলীয় কর্মী হিসেবে। তিনি বলতেন, ‘আমি মনে করি স্বরাজ আসবে অস্ত্রের মাধ্যমে, চরকার মাধ্যমে নয়।’ অপরদিকে কাজী নজরুল ইসলামও এই চরকার বিরোধিতা করতেন। তাঁর ভাষায়, ‘সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে কাল গুনি/জাগো রে জোয়ান! দাঁত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি। (সব্যসাচী: ফনী মনসা) ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস অর্জনের কাজী নজরুল ইসলাম ও শরৎচন্দ্র দুজনেই বিরোধী ছিলেন। ১৯২২ সালে কাজী নজরুল ধূমকেতুতে প্রকাশ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করেছিলেন। এবং ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস কবিতায় কাজী নজরুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন, ‘ভিক্ষের চাল কারাই হোক– আর আকারা তাই ঝোলায় ভর।’ অপরদিকে শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও দেখি ‘পথের দাবী’ উপন্যাসে ভারতী সব্যসাচীকে বলছে, ‘ভারতের মুক্তি আমরা চাই অকপটে, অসংকোচে, মুক্তকণ্ঠে চাই। দুর্বল পীড়িত ক্ষুধিত ভারতবাসীর অন্নবস্ত্র চাই। মনুষ্য জন্ম নিয়ে মানুষের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করতে চাই।’ ‘পথের দাবী’ উপন্যাস ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। তখন ‘সব্যসাচী’ কবিতা লিখে ‘লাঙ্গল’ পত্রিকার পাতায় নজরুল এই উপন্যাসের জয়গান করেছিলেন। আবার কাজী নজরুল ইসলামকেও ‘আনন্দময়ীর আগমনী’ লেখার জন্য জেলে যেতে হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রোষানলে পড়ে। আর কোন বাঙালি কবিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লেখার জন্য জেলে যেতে হয়নি। ১৯২৭ সালে জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, জ্যোতিষ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের সংবর্ধনা দেওয়ার কথা কংগ্রেস উপেক্ষা করলে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজের উদ্যোগে এগিয়ে এসে তাঁদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, ‘দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করতে গিয়ে যারা ধরা পড়লো, রাজবন্দী হল, আজ কংগ্রেস তাদের বরণ করবে না কেন? সংবর্ধনা জানাবে না কেন? গভরমেন্ট তাদের রেভলুশনারি বলেছে বলে?’

আগেই উল্লেখ করেছি, শরৎচন্দ্র বসু শ্রমিকদের জন্য মুজাফফর আহমেদের সহযোগিতায় শ্রমিক কৃষক পার্টি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন এবং গঙ্গার দুই ধারে চটকলের যত শ্রমিক আছেন তাঁদের আন্দোলনের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন। বক্তৃতা করেছেন তাঁদের জন্য। অপরদিকে শরৎচন্দ্র হাওড়া পুরসভায় ধাঙড়-মেথরদের ধর্মঘটের সময় তাঁদের তিনি পূর্ণ সমর্থন করেন। কংগ্রেস এই শ্রমিক ধর্মঘট সমর্থন না করায় শরৎচন্দ্র ঠিক করেছিলেন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করবেন।

দুজনকেই মিথ্যে অপবাদে জর্জরিত হতে হয়েছিল। কংগ্রেসের নেতৃত্বের জন্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে প্রায় যেতে হতো চিত্তরঞ্জন দাস বা নির্মল চন্দ্রের বাড়িতে। সেখানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শেষ করে বাড়ি আসতে আসতে অনেক রাত হয়ে যেত। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেলে তাঁকে ট্যাক্সি করে ফিরতে হতো বাড়িতে। অবসন্ন, ক্লান্ত দেহে যখন ট্যাক্সিতে ঘুমাতে ঘুমাতে বাড়ি ঢুকতেন, তখন অনেকেই মনে করত তিনি আকন্ঠ মদ্যপান করে বিশেষ আড্ডা থেকে বাড়ি ফিরছেন। আবার কাজী নজরুল ইসলামকেও অপবাদ সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর সম্পর্কেও মদ্যপান, মেয়েদের সঙ্গে মেশা ইত্যাদি কুকথা, মিথ্যে কথা প্রচারিত হয়েছিল। যদিও তিনি কান দেননি। একবার বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী প্রতিভা বসুকে গান শিখিয়ে ঢাকা শহরে বাড়ি ফিরছিলেন নজরুল। সেইসময় কয়েকজন যুবক তাঁকে লাঠি নিয়ে আক্রমণ করে। কাজী নজরুল তাদের লাঠি কেড়ে নিয়ে পালটা মার দেন। নজরুলের শুধুমাত্র কলম ও কণ্ঠস্বর নয়, গায়ে শক্তিও ছিল।

শরৎচন্দ্র প্রধানত উপন্যাস লিখেছেন এবং নারী সমাজের বেদনা ও মর্মপীড়া তিনি তুলে ধরেছেন। অপরদিকে নজরুল ছিলেন প্রধানত কবি ও গায়ক। কিন্তু তাঁর উপন্যাস যেটা তিনি কৃষ্ণনগরে বসে লিখেছিলেন, ‘মৃত্যু ক্ষুধা’ সেই উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের কিছুটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কাজী নজরুল ইসলামের ‘রাক্ষুসী’ ছোটগল্প আর শরৎচন্দ্রের ‘অভাগীর স্বর্গ’ গল্প দু’টি দুঃস্থ মানুষের অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নারী জাতির উন্নয়নকল্পেও শরৎচন্দ্র এগিয়ে এসেছিলেন। যেমন ভবানীপুরের নারী কর্ম মন্দির ও মহিলা কর্মী সংসদ গঠিত হয় শরৎচন্দ্রের উদ্যোগে। সেটি আবার পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় হেমপ্রভা মজুমদারকে, তিনি আবার কাজী নজরুল ইসলামেরও বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। এছাড়া নজরুলের ‘নারী’ ও ‘বারাঙ্গনা’ কবিতা দুটিতে নারী মুক্তির প্রসঙ্গ এসেছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাজী নজরুল ইসলামকে স্নেহ করতেন। ধূমকেতু পত্রিকা প্রকাশকালে শরৎচন্দ্র নজরুলকে লেখেন, ‘তোমাদের কাগজের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া তোমাকে একটিমাত্র আশীর্বাদ করি, যেন শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে নির্ভয় সত্য কথা বলিতে পারো। তারপর ভগবান তোমার কাগজের ভার আপনি বহন করিবেন।’ আবার হুগলি জেলে যখন বন্দী নজরুল অনশন করছেন তখন লীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র চিঠিতে লেখেন, ‘হুগলি জেলায় আমাদের কবি কাজী নজরুল উপোস করিয়া মর-মর হইয়াছে। বেলা একটার গাড়িতে যাইতেছি। দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে খাবার খাইতে রাজি হয়। না হইলে আর কোন আশা দেখি না। একজন সত্যকারের কবি। রবিবাবু ছাড়া আর বোধহয় এখন কেউ আর এত বড় কবি নাই।’ কিন্তু তৎকালীন ভারত সরকারের প্রশাসন শরৎচন্দ্রের সাক্ষাৎকার মঞ্জুর করেনি। এখান থেকে বুঝতে পারি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নজরুলকে কত স্নেহ করতেন। আবার নজরুল আত্মশক্তি পত্রিকায় শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ করে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখেন, ‘কথাসম্রাট শরৎচন্দ্র… অসহায় মানুষের দুঃখ বেদনাকে তিনি এত বড় করে দেখেছেন বলেই আজ তাঁর আসন রবিলোকের কাছাকাছি গিয়ে উঠেছে।

১৯২৮ সালে ‘সওগাত’ পত্রিকার পক্ষ থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে বলে একটি প্রস্তুতি কমিটি হয়। সেই প্রস্তুতি কমিটির সহ-সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অ্যালবার্ট হলে কাজী নজরুল ইসলামের যে সংবর্ধনা হয় সেখানে শরৎচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। আবার শরৎচন্দ্রকে যখন সংবর্ধনা দেওয়া হয় তখন দিলীপ কুমার রায়ের অনুরোধে কাজী নজরুল ইসলাম আধ ঘণ্টার মধ্যে একটি গান লেখেন… ‘কোন শরতের পূর্ণিমা চাঁদ আসিলে ধরাতল?/কে মথিল তব তরে কোন সে ব্যথার সিন্ধু জল।’ আবার কলকাতার তারা স্পোর্টিং ক্লাব শরৎচন্দ্রকে একটি মানপত্র দেয়। সেটিও রচনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। অর্থাৎ দুজনেই পরস্পরকে শ্রদ্ধা-ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন।

তাই পরিশেষে বলতে পারি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল ইসলাম দুজনেই ছিলেন আপসহীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মহামানব। দুজনেই ধর্মীয় কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও অসহিষ্ণুতার তীব্র বিরোধী। উভয়ের সাহিত্য বাঙালি সমাজকে গৌরবান্বিত করেছে। যতদিন সভ্যতা থাকবে ততদিন এই দুই মহাপুরুষ, দুই মহান সাহিত্যিক অমর হয়ে থাকবেন।

Advertisement