শোভনলাল চক্রবর্তী

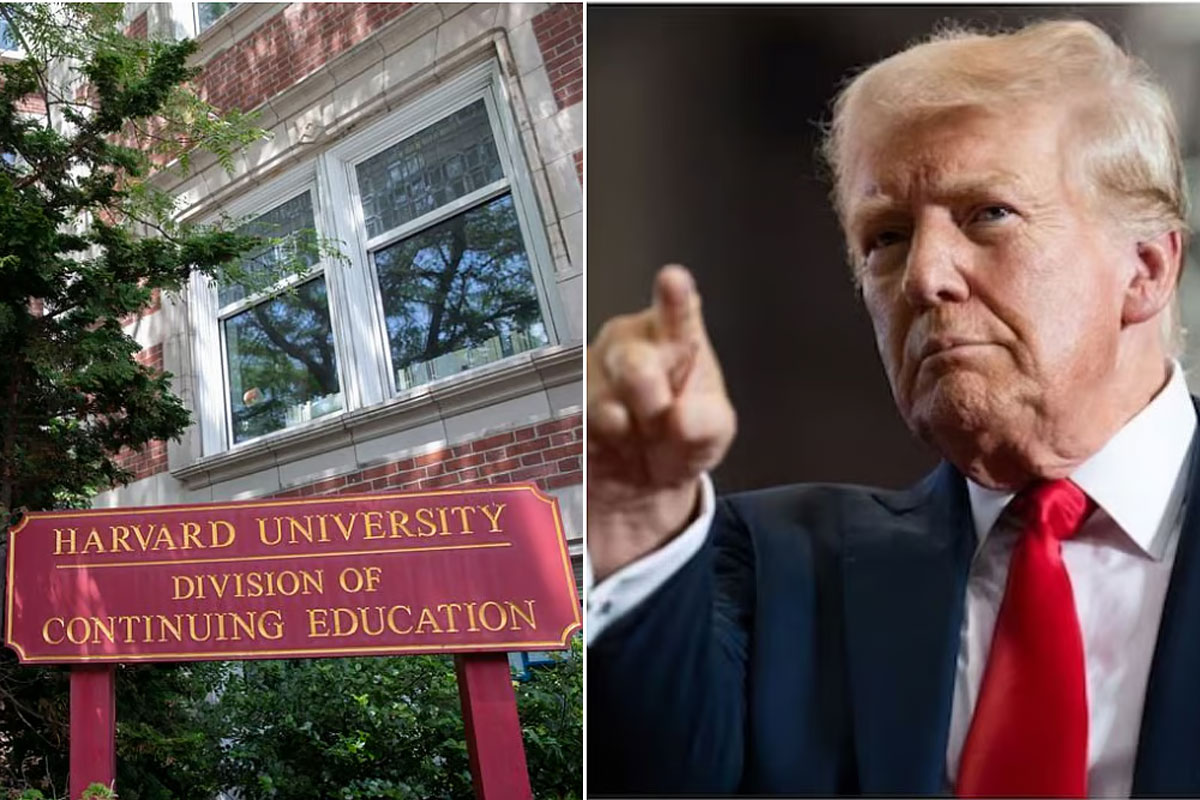

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন বনাম হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, প্রচার মাধ্যমের সূত্রে এই দ্বৈরথের অনুপুঙ্খ এখন জানা হয়ে গিয়েছে। ট্রাম্প দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসার পর কার্যত প্রশাসন, আইন, শুল্ক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সকল ক্ষেত্রেই কোনও না কোনও রকম সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তফাতটি কেবল সরকারের বিরুদ্ধ অবস্থানে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের মৃদুতা ও তীব্রতায়। ট্রাম্প প্রশাসন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ফরমান পাঠিয়ে যা যা পদক্ষেপ করতে বলেছে তা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বলেই নয়, গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামোয় যে কোনও স্বাধীন, স্বনির্ভর বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই অত্যন্ত অবমাননার— কোনও শিক্ষক কী পড়াবেন, কোন জাতি-গোষ্ঠী-নাগরিকতা বা ধর্মের ছাত্রছাত্রীরা সেখানে ভর্তি হবে তার যাবতীয় তথ্য কেন সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে? কেনই বা রাষ্ট্র চোখ রাঙিয়ে বলবে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোনও পাঠ-প্রকল্প স্থান পাবে না যার মূলসুর বহুত্ব, সাম্য, ‘ইনক্লুশন’? গাজ়ায় যে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে, ছাত্রছাত্রী থেকে নাগরিক যদি তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদে ফেটে পড়ে, কেন তাকে ‘ইহুদি-বিদ্বেষ’ বলে দাগিয়ে একটি রাষ্ট্র স্রেফ বন্ধুরাষ্ট্র-কৃত্যের স্বার্থে নীতিপুলিশি ও ভীতিপুলিশি চালাবে? হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন তাঁরা মাথা নত করবেন না, রাষ্ট্র ও প্রশাসন কোনও পরিস্থিতিতেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর এমন দমননীতি চালাতে পারে না।

Advertisement

হার্ভার্ডের এই প্রতিরোধ থেকে হোয়াইট হাউসের ক্ষমতা-অলিন্দেও ট্রাম্পীয় ক্ষমতার গণ্ডি নিয়ে নাকি প্রশ্ন ও সংশয় তৈরি হচ্ছে, সাম্প্রতিক সংবাদ।তবে বিশ্ববিদ্যালয় যদি হয় অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, প্রকৃত উদ্দেশ্য আসলে আরও বড়। উদ্দেশ্য হল— দেশময় এই বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যে, কোনও রকম প্রতিবাদ এবং প্রতিবাদী চিন্তার কোনও জায়গাই রাখা হবে না ট্রাম্পের শাসনে। প্রশাসনের বিভিন্ন দফতর এখন এই কাজে ব্যস্ত। কী ভাবে প্রচলিত ন্যায়ের ধারণাকে উল্টে দিয়ে তাকেই ন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রে পরিণত করা যায়, আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস-এর সাম্প্রতিক কার্যকলাপ তার প্রমাণ। ‘এনিমি ফ্রম উইদিন’ কিংবা ‘দেশের ভিতরেই শত্রু’, এবং সেই শত্রু আসলে ‘দেশেরই শত্রু’: যুক্তিক্রম যদি এমন হয় তা হলে যে কোনও অজুহাতেই যে কোনও ব্যক্তিকে ‘ফাঁসিয়ে’ দেওয়া এখন মুহূর্তের কাজ। বিদেশি পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মী, যে কোনও ব্যক্তির কাজকেই কোনও না কোনও আশ্চর্য ব্যাখ্যায় ‘শত্রুতা’ বলে দাগিয়ে দেওয়া সম্ভব, আর কিছু না পেলে— আমেরিকায় এসে কেউ কাজ করছে মানে আমেরিকার মানুষের কাজ নিয়ে নিচ্ছে, অর্থাৎ আমেরিকার সঙ্গে শত্রুতা করছে, ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নামক রাজনীতির উন্মত্ত সমর্থকদের কাছে এই যুক্তিটি তো রইলই। প্রসঙ্গত ২০২০ সালের যে নির্বাচনে ট্রাম্প হেরেছিলেন, এবং বাইডেন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন, সেই নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা যিনি করেছিলেন, তাঁকেও এখন ‘আমেরিকার শত্রু’ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে কোনটি দেশের স্বার্থ, কোনটি দলের, কোনটি ব্যক্তির— সেটাই জনসমাজের কাছে গুলিয়ে গিয়েছে। যে কোনও উচ্চারণকেই এখন দেশদ্রোহিতা বলা সম্ভব। বহু দিন ধরে বহু যত্নে তৈরি রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করে কী ভাবে ত্বরিত একটি তন্ত্রকে শেষ করে দেওয়া যায়, এই মুহূর্তে তার হাতে-গরম দৃষ্টান্ত আমেরিকা।

Advertisement

কিছু দিন আগে আমেরিকার আর এক স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটিকেও ট্রাম্প সরকার হুমকি দেয়, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাদের দেওয়া শর্ত পূরণ না হলে ৪০ কোটি ডলার অনুদান বন্ধ করে দেওয়া হবে। তবে হার্ভার্ডের মতো ট্রাম্প সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেনি কলাম্বিয়া। অনুদান যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, সেটা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার আগেই ট্রাম্প সরকারের একাধিক অযৌক্তিক এবং হাস্যকর দাবি মেনে নেয় তারা। গত দু’মাস সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে চলছে নির্বিকল্প ত্রাসের রাজত্ব। বিপুল পরিমাণ তহবিল, আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং যথেষ্ট আইনি সুরক্ষা থাকা সত্ত্বেও হার্ভার্ড এবং কলাম্বিয়াই যদি রাষ্ট্রের রোষের শিকার হয়, তা হলে আমেরিকায় ছড়িয়ে থাকা শয়ে শয়ে ছোট এবং মাঝারি বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির এই মুহূর্তে অবস্থা যে কী, তা সহজেই অনুমেয়। সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক বিরোধে লিপ্ত হওয়ার মতো রসদ কিংবা শক্তি কোনওটাই তাদের নেই। প্রশাসনের বশ্যতা স্বীকার না করলে তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠবে, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে কি? সোজা কথা সোজা ভাবে বলাই ভাল— বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে এই আক্রমণ ট্রাম্প সরকারের হঠাৎ করে নেওয়া কোনও সিদ্ধান্ত নয়। এটি বহু দিনের একটি পরিকল্পনার অংশমাত্র। ট্রাম্প সরকারের প্রথম মেয়াদকালেই এই পরিকল্পনার প্রাথমিক রূপায়ণ দেখা গিয়েছিল। সেই সময় সরকারের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস হার্ভার্ডের ‘অ্যাফার্মেটিভ অ্যাকশন’ নীতির বিরুদ্ধে মামলা করে, বৈচিত্রমূলক প্রশিক্ষণ এবং বিদেশি পড়ুয়াদের ভিসার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় এবং যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পঠনপাঠন ও গবেষণায় সামাজিক ন্যায়বিচার, বৈচিত্র এবং অন্তর্ভুক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়, তাদের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ চালানো হয়। এই পরিকল্পনা যে দর্শনের উপর দাঁড়িয়ে সেটা হল— বিশ্ববিদ্যালয় যদি রাষ্ট্রের অনুগত না হয়, তা হলে অবশ্যই রাষ্ট্রের শত্রু। স্বায়ত্তশাসন, বহুত্ববাদ বা ভিন্নমতের স্থান নেই। এই দর্শনে শিক্ষা ও জ্ঞানকে সত্যের সন্ধান হিসাবে দেখা হয় না। বরং ভাবা হয়, শিক্ষা ও জ্ঞানের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে ওঠার, যা ব্যবহার করে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যায়।

এই দর্শন অনুযায়ী সরকারি অনুদান বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ্যতা, প্রয়োজন বা জনস্বার্থের উপরে নির্ভর করে না। বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সরকারের আদর্শগত মিল আছে কি না, সেটাই বিবেচ্য হয়ে ওঠে। এই দর্শনে গভীর ভাবে বিশ্বাসী বলেই ট্রাম্প প্রশাসন চাইছে, হুমকি দিয়ে আমেরিকার গোটা উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রটাকে পুরোপুরি রাষ্ট্রের অনুগত করে তুলতে, যেখানে কেবল সম্মতিকেই পুরস্কৃত করা হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প কিন্তু একা কিছু করছেন না। তাঁর কোনও পদক্ষেপই পাগলামি নয়, মাথাগরমের বাড়াবাড়ি নয়, সব ক’টির পিছনেই এক বিশেষ দর্শন কার্যকরী। সেই দর্শনটি মার্কো রুবিয়ো-র কথা থেকে আন্দাজ করে নেওয়া যায়। আমেরিকার বিদেশসচিব রুবিয়ো বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনার জায়গা, রাজনীতির করার জায়গা তো নয়। ইজ়রায়েল আমেরিকা যা-ই করুক না কেন, ছাত্রছাত্রীদের তো তা নিয়ে ‘ঝামেলা’ পাকানোর দরকার নেই। ‘পড়াশোনা’ নামক বস্তুটিকে এই ভাবে সঙ্কীর্ণ জায়গায় বেঁধে দেওয়ার মধ্যে একটি রাজনীতি আছে, দার্শনিক ভাবনা আছে। ফলে আজকের আমেরিকায় যা হচ্ছে, কিংবা এর তুলনায় কম মনে হলেও ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-ছাত্র-শিক্ষাক্রম ইত্যাদিকে যে রাষ্ট্রীয় শাসনশৃঙ্খলায় বাঁধা হচ্ছে, এ সব কোনও ক্ষমতা-দৃপ্ত শাসকের এলোমেলো বিক্ষিপ্ত কার্যক্রম নয়। বরং একটি অতি সুকৌশলী রাজনীতি হিসাবেই একে দেখা দরকার। এবং তার পর স্থির করা দরকার, কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি বা জেএনইউ-র মতো ক্ষমতার সামনে নতজানু হওয়াই ঠিক পথ, না কি হার্ভার্ডের মতো রুখে দাঁড়ানোও সম্ভব।বাক্স্বাধীনতা বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হল গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা, এ কথা বলে গিয়েছেন পণ্ডিতরা। তর্কবিতর্কও কম হয়নি এ নিয়ে। বাক্স্বাধীনতার পরিসর ব্যবহার করেই আবার অনায়াসে অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকার হনন বা লঙ্ঘন করা যায়, ফলে সাধু সাবধান। আমেরিকার ‘ফার্স্ট অ্যামেন্ডমেন্ট’-এর কথা মনে করা যেতে পারে।

ব্রিটেন ও ভারতের মতো প্রাচীন ও বৃহৎ গণতন্ত্রের সাংবিধানিক কবচের কথাও মনে করা যেতে পারে। কিন্তু বাক্স্বাধীনতার বিরুদ্ধের যুক্তিটিকে আক্রমণের অস্ত্র শাণিয়ে সমগ্র গণতন্ত্রের উপরেই যে তীব্র কশাঘাত এখন চলছে— এমনটা আগে খুব বেশি দেখা যায়নি। ডোনাল্ড ট্রাম্প সে দিক দিয়ে ইতিহাস রচনা করলেন। বিশ্বের বহু গণতন্ত্রপন্থী দেশেই এখন এই একই প্রবণতা— ভারতীয় নাগরিককে তা আর মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। তবে ট্রাম্পের আমেরিকা যা করছে, আমেরিকার অন্যান্য কীর্তিকলাপের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই তাকে বিশ্বরেকর্ড বলা চলে।

সাম্প্রতিকতম রেকর্ডটি অবশ্য তৈরি হল ট্রাম্পের আমেরিকা নয়, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির আমেরিকার সৌজন্যে। প্রবল পরাক্রান্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে হার্ভার্ড তাদের মুখের উপর স্পষ্ট বলে দিল যে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় কিছুতেই মাথা নত করবে না, যা-ই ঘটুক না কেন। সাম্প্রতিক পৃথিবীতে এর তুল্য উদাহরণ আর দেখা গিয়েছে কি? ঠিকই, উৎকর্ষের গরিমা, অর্থসম্পদের নিশ্চয়তা ছাড়া এই প্রতিস্পর্ধা ঘটতে পারত না। তবুও বলতেই হয়, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বনাম আমেরিকান ইউনিভার্সিটির এই অসামান্য চিত্রনাট্যটি যে রচিত হতে পারল, তার অন্যতম কারণ নিহিত আছে— মুক্তচিন্তা বা অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতার দর্শনে। রাষ্ট্রীয় ‘আইডিয়োলজিক্যাল ক্যাপচার’ বা আদর্শগত বন্দিত্ব স্বীকার না করার দর্শনে। ভোলা যাবে না, গত কয়েক বছরে এই ইউনিভার্সিটিও ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের মতপ্রকাশে বাধা দান করেছে। তবু ট্রাম্প ২.০ যুগের এক কঠিন মুহূর্তে এমন দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার জন্য হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি আজ সমস্ত স্বাধীনচেতা গণতন্ত্রী দুনিয়ার অভিবাদন দাবি করে।

Advertisement