বিমলকুমার শীট

বর্তমান বিংশ শতকের শেষে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হওযায় ঝাড়খণ্ড শব্দটি আমাদের কাছে বেশ পরিচিত। বাংলা অভিধানে ‘ঝাড়খণ্ড’ শব্দের অর্থ হল বৈদ্যনাথধাম, কিন্তু হিন্দি অভিধানে ‘ঝাড়খণ্ড’এর অর্থ ‘বৈদ্যনাথধাম থেকে পুরীধাম পর্যন্ত যে অঞ্চল’। এ কালে গঙ্গার দক্ষিণ দিকের মালভূমি থেকে দামোদর উপত্যকার নিবিড় বনজঙ্গল এবং পাহাড় ঘেরা বন্ধুর অঞ্চলকে ঝাড়খণ্ড বলা হয়। আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) ‘আইন-ই-আকবরী’ গ্রন্থে ঝাড়খণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যায়। সাম্রাজ্য বিস্তার করার জন্য আকবর তাঁর সেনাপতি মানসিংহকে এই অঞ্চলে পাঠিয়ে ছিলেন। রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল এই অঞ্চলে ১ম মাপ-জোকের কাজ শুরু করেন। তাই সুপ্রাচীনকাল থেকে ঝাড়খণ্ড নাম পরিচিত হয়ে আসছে। রাজনীতিবিদ, লেখক এবং ক্রীড়াবিদ জয়পাল সিং মুণ্ডা এ অঞ্চলের মানুষের জন্য প্রথম ঝাড়খণ্ডী আওয়াজ তোলেন যা ঝাড়খণ্ড প্রদেশ গঠনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মৃত্যুর ত্রিশ বছর পর ঝাড়খণ্ডীদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়।

Advertisement

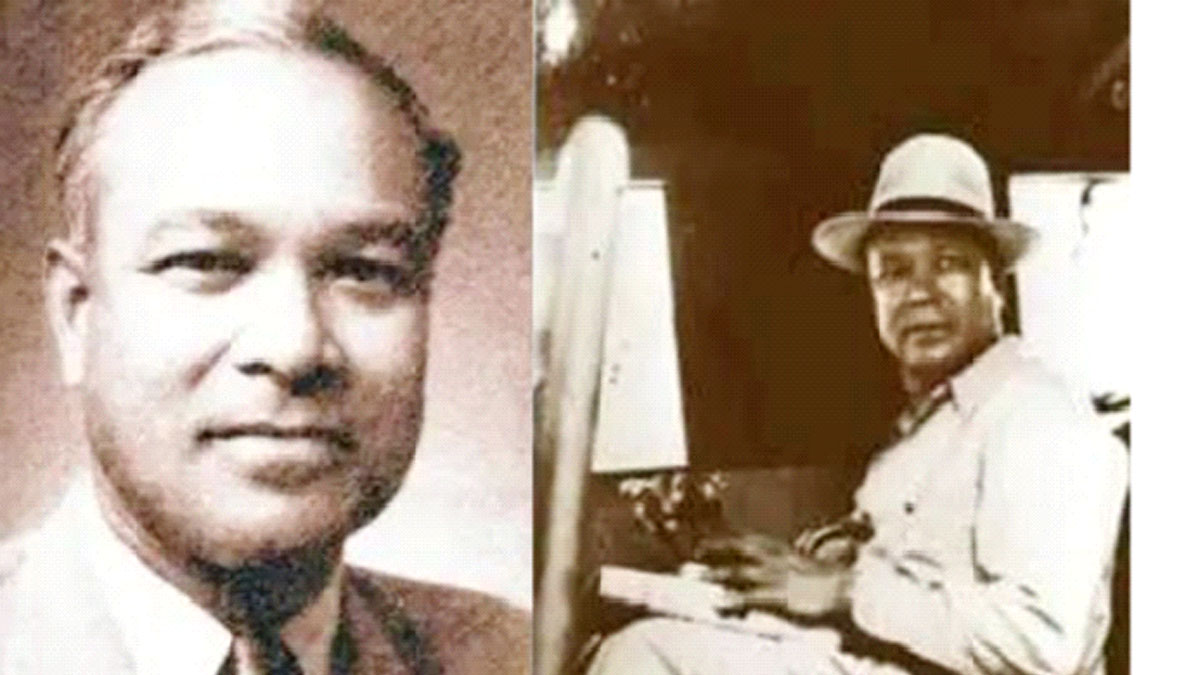

জয়পাল সিং মুণ্ডা ১৯০৩ সালে ৩ জানুয়ারি বর্তমান খুন্তি জেলার পাহান টালি গ্রামের টাকরা হাতুদামিতে এক খ্রিস্টান মুণ্ডা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁর দায়িত্ব ছিল গরুর পাল দেখাশোনা করার। এ অবস্থার অবসান হয় রেভারেণ্ড কুশলমাই শীতল যখন তাকে সেন্ট পলস চার্চ স্কুলে ভর্তি করে দেন। পড়াশোনার প্রতি জয়পালের আগ্রহের কারণে তাকে মিশনারিরা ইংলণ্ডে নিয়ে যান এবং অক্সফোর্ডের অধীন সেন্ট জনস কলেজে ভর্তি করে দেন। এই কলেজ থেকে তিনি অর্থনীতিতে অনার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। অক্সোফোর্ডে ভারতীয় মজলিশ বিতর্ক সভায় তিনি সভাপতিত্বও করেছেন। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জয়পাল সিং মুণ্ডা খেলার জগতেও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। ১৯২৮ সালে নেদারল্যান্ডের রাজধানী আমস্টারডামে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসে ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক ছিলেন জয়পাল সিং মুণ্ডা। তিনি তাঁর দলকে প্রথম অলিম্পিকে স্বর্ণপদক এনে দেন। যা ভারতীয় হকির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য জয়। তাঁর অধিনায়কত্বে হকি দল ১৭টি লীগ পর্যায়ে ম্যাচ খেলেছে, যার মধ্যে ১৬টিতে জয়লাভ করেছে এবং একটি ড্র করেছে। ভারতে ফিরে আসার পর জয়পাল সিং মুণ্ডা মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হন এবং তাদের হকি দল প্রতিষ্ঠা করেন। সক্রিয় হকি থেকে অবসরের পর তিনি বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের সচিব এবং ভারতীয় ক্রীড়া পরিষদের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

Advertisement

পরে জয়পাল সিং মুণ্ডাকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করা হলেও পরে তিনি সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৩৪ সালে আফ্রিকা মাহাদেশের ঘানার গোল্ড কোস্টের আচিমোটায় প্রিন্স অফ ওয়েলস কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি ভারতে ফিরে এসে রায়পুরের রাজকুমার কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। পরের বছর রাজস্থানের বিকানের রাজপরিবারের পররাষ্ট্র সচিব হিসাবে যোগদান করেন। দেশের শিক্ষার অবস্থা দেখে জয়পাল সিং মুণ্ডা বিচলিত হন। তাই শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চেয়ে তৎকালীন বিহার প্রদেশ কংগ্রেসের সাভাপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদকে চিঠি লিখেন। কিন্তু জয়পাল সিং মুণ্ডা তাঁর পত্রের কোন ইতিবাচক উত্তর পান নি। ১৯৩৮ সালে তিনি বিহারের পাটনা এবং রাঁচি সফর করেন। এই সফরে তিনি আদিবাসীদের দুর্দশা দেখে বিচলিত হন এবং এর সমস্যার সমাধান কল্পে সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ঝাড়খণ্ডীরা অর্থাৎ এখানকার আদিমতম অধিবাসী সাঁওতাল, কোল, ভীল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায় এবং অনুন্নত আ-আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ বরাবরই শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। আদিবাসীরা অরণ্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে চায়। বিংশ শতকের আধুনিক সভ্যতাকে তারা তাঁদের জীবনযাত্রার বিরোধী মনে করে। পাশ্চাত্য ঘেঁষা অর্থনীতি, শিক্ষানীতি এবং সামগ্রিক জীবনধারা আদিবাসীদের কাছে মনে হয়ে ছিল এক পরিপন্থী সভ্যতা।

স্বাধীনতার পূর্ব কাল থেকে একাল পর্যন্ত ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সরকারের অরণ্যনীতি একই থেকে গেছে। ধ্বংস হয়েছে ঝাড়খণ্ডের বনভূমি। লুঠ হচ্ছে এখানকার খনিজ সম্পদ। বিদেশীর বদলে তাঁদের এখন শোষণ করছে স্বদেশী মহাজন। তাই ঝাড়খণ্ডীদের আন্দোলন তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই ছিল। ১৯৪৭ সালের পর আদিবাসীদের আন্দোলন দেশীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগেই ঝাড়খণ্ডের আদিবাসীদের মধ্যে জেগে উঠে ছিল স্বাতন্ত্র্য ও স্বাজাত্যবোধ। প্রবল পরাক্রমশীল ব্রিটিশ শাসকদের রাজত্বকালেও নিজস্ব অধিকার রক্ষা এবং শোষণের বিরুদ্ধে তারা গর্জে উঠে ছিল। যদিও স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি ঝাড়খণ্ডীরা সে সময় তোলে নি। ভারত স্বাধীন হলেও স্বনির্ভর হয়ে তখনও চলতে শেখেনি। দেশের এই দুর্বল মুহূর্তে তাই জেগে উঠতে থাকে স্বদেশী অভাবগুলি। ১৯৫০ সাল আদিবাসীদের মনের কোনে জমা হয়ে থাকা বিচ্ছিন্ন ক্ষোভ আবার অনুকূল পরিবেশে জাগতে শুরু করে। বঞ্চিত আদিবাসী সমাজ আবার একত্রিত হয়ে ওঠে। ১৯৫০ সালে জন্ম হয় ঝাড়খন্ড পার্টির। নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন জয়পাল সিং মুণ্ডা যিনি প্রমোদ পাহান নামেও পরিচিত। কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রথম দাবি উঠল ‘ঝাড়খণ্ড প্রাণত অলগ ক্যারো’। এতকাল ধরে শোষণ মুক্ত সমাজ গঠন, স্বায়ত্তশাসন, রাজতন্ত্রের বিনাশ, ঝাড়খণ্ড অঞ্চলের পরিবেশের সুরক্ষা, ইত্যাদি দাবির কোনটাই ঝাড়খণ্ডীরা পায়নি। এতকালের অপ্রাপ্তি জোট বাঁধতে বাধ্য করল ঝাড়খণ্ডীদের। এর কৃতিত্ব অবশ্য জয়পাল সিং মুণ্ডার।

অবশ্য এর আগে জয়পাল সিং সাইমন কমিশনের (১৯২৭) কাছে স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের দাবি পেশ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি ‘আদিবাসী মহাসভার’ সভাপতি হন। ১৯৪০ সালে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ৫৩তম রামগড় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জয়পাল সিং মুণ্ডা সুভাষচন্দ্র বসুর (আপস-বিরোধী সম্মেলনে সভাপতি) সঙ্গে পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। সুভাষচন্দ্র বসু এর প্রত্যুত্তরে বলেন যে এই ধরনের অনুরোধ স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রভাবিত করবে। ছোটনাগপুর এর আদিবাসীদের কাছে জয়পাল সিং “মারাং গোমকে (অর্থাৎ মহান নেতা)” নামে পরিচিত। ১৯৪৬ সালে গণপরিষদ গঠিত হলে তিনি বিহার থেকে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ভাষণে তিনি বলেন- মহাশয়, যদি ভারতীয় জনগণের কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে খারাপ আচরণ করা হয় তবে তা হল আমার জনগণ। গত ৬,০০০ বছর ধরে তাদের সঙ্গে অপমানজনক আচরণ ও অবহেলা করা হয়েছে।

জয়পাল সিং মুণ্ডার ঝাড়খণ্ডী রাজ্যের আওয়াজ তৎকালীণ কেন্দ্রীয় সরকার কোন রকম কর্ণপাত করেনি। তাঁর ফলও হয় মারাত্মক। স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫১-৫২) ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে জওহরলালের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস পর্যুদস্ত হয়। ঝাড়খণ্ড ক্ষেত্র থেকে ৮ জন সাংসদ এবং ৩২ জন বিধায়ক নির্বাচিত হন। বিহার বিধানসভায় ঝাড়খণ্ড পার্টিই প্রধান বিরোধী দল হিসাবে মর্যাদা পায়। দেরিতে হলেও কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার প্রথম ঝাড়খণ্ডীদের দিকে দৃষ্টি দেন। জয়পাল সিং ১৯৫৪ সালে State Re-Organisation Commission এর কাছে আবার স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ড রাজ্যের স্মারকলিপি পেশ করেন। এই স্মারকলিপিতে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের আয়তন নির্ধারিত করে দেওয়া হয় ৬৩,৮৫৬ বর্গ কিলোমিটার। যার জনসংখ্যা সে সময় ছিল ১,৬৩,৬৭,১৭৭। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবির প্রতি মনোযোগ দেয় নি। প্রতিবাদে ঝাড়খণ্ডী নেতা জয়পাল সিং তাঁর আন্দোলনকে তীব্রতর করে তুলতেও পারেননি। জওহরলালের হিসেবী চালে হেরে যায় জয়পাল সিং। শেষ পর্যন্ত জয়পাল সিংয়ের মন থেকে মুছে যায় স্বতন্ত্র ঝাড়খণ্ড রাজ্যের দাবি। সুদক্ষ রাজনীতিক তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলালের (১৯৫২-১৯৬৪) কৌশলে তলিয়ে গিয়ে জয়পাল সিং কংগ্রেসে যোগদান করেন (১৯৬০)। তবে তাঁর দলের সকল পদস্থ কর্তা কংগ্রেসে যোগ দেননি। সেই সঙ্গে শুরুতেই ধূলিসাৎ হয়ে যায় ঝাড়খণ্ডীদের স্বতন্ত্র রাজ্যের স্বপ্ন। পরবর্তী নির্বাচনে দলের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পায়। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়পাল সিং মুণ্ডা খুন্তি নির্বাচনি এলাকা থেকে জয় লাভ করলেও ভোট পেয়েছিলেন ২৫.৯৮%। অর্থাৎ ৫,২৭৭ ভোট জয় লাভ করেন। ১৯৬০ সালে ঝাড়খণ্ডী আবেগ কংগ্রেসী বন্যায় ভেসে গেলেও এর পাঁচ বছর পর ১৯৬৫ সালে আবার জেগে ওঠে। সৃষ্টি হয় ‘অখিল ভারতীয় ঝাড়খণ্ড পার্টি’। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে এ পার্টিটিও ভেঙে যায়।

১৯৭৩ সালে ঝাড়খণ্ড মুক্তিমোর্চা গঠিত হয়। এগিয়ে আসেন এ কে রায়, শিবু সোরেন ও বিনোদবিহারী মাহাতো। অবশেষে দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৫ নভেম্বর ২০০০ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বকালে (১৯৯৬ সালে ১৩দিন, ১৯৯৮-২০০৪) ঝাড়খণ্ড পৃথক প্রদেশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। জয়পাল সিং মুণ্ডা কিন্তু ঝাড়খণ্ড রাজ্য দেখে যেতে পারেননি। ১৯৭০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। আদিবাসী জীবনের তৃণমূল স্তর থেকে উঠে আসা অবিসংবাদী নেতা তিলকা মাঝি, বুদ্ধ ভকত, সুই মুণ্ডা, সিধু-কানু, বীরসা মুণ্ডা প্রমুখের ন্যায় জয়পাল সিং মুণ্ডা তেমন নেতা ছিলেন না। তবে স্বাধীন ভারতে ঝাড়খণ্ডীদের হয়ে আওয়াজ তিনিই প্রথম তোলেন। এ কৃতিত্ব কম নয়। তিনি ছিলেন এক প্রতিভাবান বক্তা এবং ভারতের গণপরিষদে সকল উপজাতি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তাঁর সম্মানার্থে ঝাড়খণ্ড সরকার রাঁচিতে নির্মিত গ্র্যাণ্ড গেমস কমপ্লেক্স এবং গেমস ভিলেজের নামকরণ করে ‘সিং মুণ্ডা গেমস কমপ্লেক্স’।

Advertisement