সুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

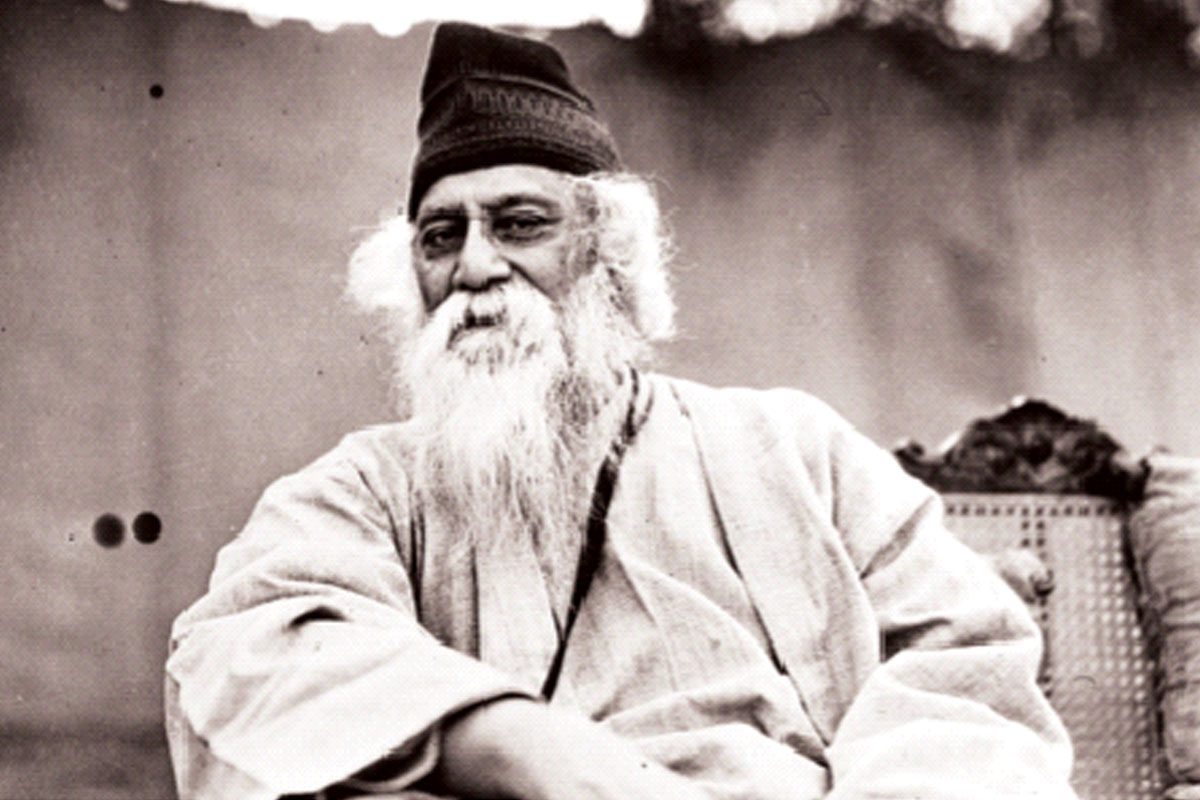

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্যুতি আর ঔজ্জ্বল্য বিশ্বব্যাপী বলেই না, তিনি পৃথিবীর কবি বিপরীত্যে পুরানে ৩৩ কোটি দেবদেবীর মতো আমাদের কাছে তিনি মানবরূপী ঠাকুর। যার কাছে মনের দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, আঘাত, বিফলতা, ভয় পেলে সব উত্তর মেলে, লেশ মাত্র কষ্ট থাকে না। সকল প্রকার অভাব দারিদ্র্যে, প্রকৃতির সৃষ্টির আনন্দে, কৃষির আঙিনায়, সর্বক্ষেত্রেই তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। তাই কাস্তে কবি দীনেশ দাসের উপলব্ধি এক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি হবে না, —

“আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায়

ছড়ানো তোমার প্রিয় নাম

তোমার পায়ের পাতা সব থানে পাতা

কোনখানে রাখবো প্রণাম।”

রবীন্দ্রনাথের কবি জীবনের প্রথম পর্ব ছিল অনেকটাই পারিবারিক। তার সাহিত্য চর্চার শুরু থেকেই ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ ‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকাল পর্যন্ত।

Advertisement

এরপর কিছু কম বেশি এক দশক হল দ্বিতীয় পর্ব যখন জমিদার কবি পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রকৃতির সান্নিধ্যে এবং তার দরিদ্র প্রজা সাধারণের তথা বাংলার গণমানুষের মধ্যে এসে সত্যিকারের জীবন বোধ লাভ করে গদ্য ও পদ্য তিনি পাঠক সমাজকে উপহার দিয়েছিলেন।

Advertisement

তৃতীয় পর্বটি ছিল এক বিচারে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ,— ১৯০২-১৯১৩ পর্যন্ত। কবি এই পর্যায়ে আদিতে ছিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রম গুরু এবং অন্তে চলে গেলেন বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা হবার এবং বহির্জগতের সঙ্গে পরিচিতির মাধ্যমে বিশ্বকবি হয়ে ওঠার প্রান্তে।

চতুর্থ পর্বে (১৯১৩- ১৯৪১) তো রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার কবি সার্বভৌম ( ১৯৩২) নন, নোবেল প্রাইজের সুবাদে বিশ্ববরেণ্য বিশ্বকবি।

এই সময় ১২৯৮ বঙ্গাব্দে বা তার কিছুকাল আগেই কবি জমিদারির দেখাশোনার ভার নিয়ে পূর্ববঙ্গে যান, পরবর্তী ১০টি বছরের বেশিরভাগ সময় কাটে নদিয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার বিরাহামপুর, তার কাছারি শিলাইদহে, পদ্মার ওপারে পাবনা জেলার সদর মহকুমার সাজাদপুর গ্রামে, কাছারি সাজাদপুর গ্রামে ওই নামের খালের ধারে আর রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার কালিগ্রাম, তার কাছারি চলনবিলের নাগর নদীর ওপারে পতিসরে। রবীন্দ্রনাথ থাকেন পদ্মা বা অন্য কোনও বোটে কখনো বা কুঠিবাড়িতে পরে পরিবার নিয়ে সংসার পাতেন শিলাইদহের কুঠিতে। তিনি নিজেই লিখেছেন, ‘বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম, পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতিতে—যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে সাজাদপুরে।’ এই শহরের মানুষের গা-গঞ্জে গিয়ে থাকার প্রভাব পড়েছিল পোস্টমাস্টার গল্পে। যে পোস্টমাস্টার ছিল তার কুঠিবাড়ি পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার।

এই গ্রাম বাংলায় এসেই কবির মনে দিগন্ত খুলে গেল এক অনির্দিষ্ট ভাব দর্শনের জগত। প্রকৃতিকে তিনি জীবনের সঙ্গে একাত্ম করে নিলেন শুধু নয়, প্রকৃতির সঙ্গে জীবন প্রাণ ও মনোধর্ম আরোপ করলেন।

কবি সাহিত্য রচনা আর পাশাপাশি আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কৃষি নিয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ৩ দশকেরও অর্ধেক সময় ধরে চলে কবির গ্রাম উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। কৃষি ব্যাংক স্থাপন করেছিলেন শিলাইদহ ও পতিসরে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় পতিসর শেষ বারের মত ছেড়ে যান ১৯৩৭ সালের ২৬ শে জুলাই। পতিসরের কুঠিবাড়ি ও পদ্মাবোটে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ নানা কবিতা,গল্প,উপন্যাস,প্রবন্ধ, ছিন্নপত্রের অনেক চিঠি এবং ‘বিদায় অভিশাপ’ কাব্য নাট্য রচনা করেন।

এছাড়াও কবি পল্লীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য স্থাপন করেন নানা পাঠশালা, রথীন্দ্রনাথ উচ্চ বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়। কৃষির উন্নয়নের জন্য পতিসরের মাঠে কলের লাঙ্গল চালিয়েছেন, তার নোবেল পুরস্কারের এক লক্ষ টাকাও তিনি পতিসর কৃষি ব্যাংকে দিয়েছিলেন। কবি নোবেল পুরস্কারের ভূষিত হলে পতিসরের প্রজারা তাকে মানপত্র দিয়ে অভিনন্দন জানান। কবির তৃতীয় পর্বের সাহিত্য সাধনার মধ্যেই শান্তিনিকেতনে ১৯২৭ সালে বৃক্ষ রোপনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতীর শিক্ষার্থীরা গান গেয়ে ও কবিতা পাঠ করে অনুষ্ঠানের সূচনা করতো। এটি সেদিন ছিল পরিবেশ রক্ষার এক নিদর্শন বা বার্তা। যে বার্তাটি আজকের দিনে কত প্রাসঙ্গিক। ওই সময়ই তিনি ‘হালকর্ষণ অনুষ্ঠানেরও সূচনা করেন। এরকম একটি অনুষ্ঠানেই রবিঠাকুরের লেখা গান ‘মরু বিজয়ের কেতন উড়াও হে শূন্যে’ গাওয়া হয়েছিল।

এটা মনে করা যেতেই পারে, পতিসর ছিল রবীন্দ্রনাথের কৃষি ভাবনার মূল কেন্দ্র। কবি হয়তো এই ভাবনাটাকেই আগামী দিনের প্রজন্মের জন্য কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি হয়তো চেয়েছিলেন, আগামী দিনে বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা পতিসরে পড়তে এসে রবীন্দ্রনাথের কৃষি ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হোক।

রবীন্দ্রনাথের শুধু প্রসারী চিন্তাভাবনা আমাদের মুগ্ধ করে, অভিভূত করে। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার কথা বলি— মানুষের জল কষ্ট নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভীষণভাবে চিন্তা করতেন। এই প্রসঙ্গে ১৯১৩ সালে আমেরিকায় অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল অখিল চক্রবর্তী নামক এক তরুণ প্রযুক্তিবিদের। কবির অনুরোধে তিনি টিউবওয়েল বসানোর বিদ্যা শিখেছিলেন। দেশে ফিরে শান্তিনিকেতনে দুর্বিষহ জলকষ্ট প্রত্যক্ষ করলেন অচিরের ছাত্র ও আশ্রমিকদের সহায়তায় পক্ষকাল ব্যাপী পরিশ্রম করে আশ্রমে ১৫০ এবং সুরুলে ২০০ ফুট মাটি যন্ত্রের সাহায্যে খনন করে টিউবওয়েল থেকে জল উত্তোলন পর্ব সমাধা করলেন। সমাধা করলেন বিনা পারিশ্রমিকে উৎফুল্ল হয়ে কবি লিখলেন ‘এসো হে এসো হে তৃষ্ণার ও জল’ গানটি। কবি পক্ষে ঋতুরঙ্গ পরিবেশন কালে গ্রীষ্ম ঋতুতে নৃত্য গীত সহযোগে গানটি পরিবেশিত হয়, বিনোদন বিলোয়, কিন্তু গানটির রচনার প্রেক্ষাপট থাকে অজানা।

এক কথায় শান্তিনিকেতন ও পূর্ব বাংলার প্রকৃতি এবং গ্রামোন্নয়ন সবকিছুর মধ্যে কবি সাধারণ মানুষের মধ্যে খুবই একাত্ম্য হয়ে গিয়েছিলেন, তাই সর্বত্র খেটে খাওয়া মানুষজনকে দেখেছেন এবং তাদের জীবনধারা হৃদয়ঙ্গম করেছেন এবং ফুটিয়ে তুলেছেন, কবিতায় নাটকে গল্পে উপন্যাসে। তাই তো কবি ১৩০২ সালের ৩১ শে জ্যৈষ্ঠ একজন অসহায় দরিদ্র আত্মজনের নিজের ছোট্ট জমি হারানোর দুঃখ কষ্ট অনুধাবন করে, জমিদার এবং প্রজা তথা চাষীর মধ্যে যে দূরত্ব একজন গরীব মানুষের জমির প্রতি যে কি টান থাকে তা তিনি তার ‘দুই বিঘা জমিতে’ লিখেছিলেন, কিন্তু কি সুন্দর চিত্রায়িত করলেন তার বিখ্যাত ছোট নদী কবিতাটি, সেই ছোট্ট নদী যেন প্রকৃতির কাননে সদ্য ফুটে ওঠা গোলাপ, তেমনি ‘হাট’ কবিতাটি একই মাধুর্যের দাবি রাখে।

একজন ভিখারীকে নিয়ে লেখা কৃপন কবিতাটি সমাজের বুকে একটা শিক্ষা যে, শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হলে সেটা হাজার গুণ হয়ে ফিরে আসবে, কি অসাধারণ চিন্তাভাবনা, বোধহয় কবিগুরু বলেই এটা সম্ভব।

১৮৬৯, কবি তখন আট বছর, নর্মাল স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। পুরোদমে চলছে কাব্যচর্চা, হেডমাস্টার সাতকড়ি দত্ত। কবি লিখছেন তিনি আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য মাঝে মাঝে দুই এক পদ কবিতা দিয়া তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন, তাহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে,

‘রবি করে জ্বালাতন আছিল সবাই,

বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই।’

আমি উহার সঙ্গে যে পদ্য জুড়িয়া ছিলাম, তাহার কেবল দুটি লাইন মনে আছে, —

‘মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে

এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে’।

এখানেও সেই ছোটবেলাতেও কবি কিন্তু প্রকৃতিকে নিয়ে, প্রকৃতির কোলে মাথা রেখে, প্রকৃতি জীব এই নিয়েই তার মনের কথা লিখলেন।

এবার প্রকৃতি, কবি ও এক বিখ্যাত মানুষের কথা এখানে বলাই যেতে পারে। একটি কিশোর মাসের সঙ্গে দেখে শান্তিনিকেতনে ছেলেটি পদ পিতৃহারা, পিতা ছিলেন এক বিখ্যাত জনপ্রিয় কবি, বিখ্যাত মানুষের পুত্র এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পুত্র স্নেহধন্য। কবি বসে ছিলেন উত্তরায়ণে, মায়ের সাথে গুটিগুটি পায়ে কবির সম্মুখে দাঁড়াল খেলেটি। সে জানে তার পিতাকে এই বিখ্যাত কবি খুব ভালবাসতেন, মাকেও। চলছে পৌষমেলা, ছেলেটি একটি অটোগ্রাফার খাতা নিয়ে গেছে। অটোগ্রাফ নেবে কবিতা লিখিয়ে নেবে। ছেলেটি কবির দিকে তার নতুন অামাদের খাতাটি বাড়িয়ে দিল। কবি হেসে বললেন, কাল সকালে এসো। যাইহোক পরের দিন সকালে ছেলেটির চেষ্টা শুরু হলো। আবার মায়ের সঙ্গে কবির কাছে গেলেন। ১০ মিনিট চলল খাতাটির খোঁজ, পরে পাওয়া গেল। খেলেটির মুখে অপার হাসি, কবি লিখে দিয়েছেন নতুন খাতায় একটি কবিতা। কবি ছেলেটিকে বললেন আজ বুঝবে না বড় হয়ে বুঝবে। সেদিনের সেই ছোট ছেলেটি হলেন সত্যজিৎ রায়। কবিতাটি পরে বহুপঠিত ও জনপ্রিয় হয়। সেই কবিতাটি ছিল—

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে

বহু বার করি বহু দেশ ঘুরে

দেখিতে বেশি পর্বত

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া

ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

একটি ধানের শিষের উপরে

একটি শিশির বিন্দু।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শান্তিনিকেতন

৭ই পৌষ ১৩৩৬

এখানেও কবি গ্রাম বাংলার ছবি একেছিলেন তার লেখায়। রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাণের কবি, কাদের মানুষ, তিনি আমাদের জীবন কর্মের ধারক ও বাহক। এক কথায় রবীন্দ্রনাথ সকল দেশের সকল কালের, সকল মানুষের তীর্থভূমি। দেশের তথা সকলের কল্যাণের জন্য তিনি যে মত, আদর্শ ও নীতি পোষণ করতেন, তা আজ নতুন করে স্মরণ করা প্রয়োজন।

আজ পৃথিবীতে শান্তি নেই, দুর্বলের উপর সবলের নির্লজ্জ উৎপীড়ন চলছে। এমন দিনে তার বিশ্বশান্তির ও মৈত্রীর আদর্শ, মানব প্রেম ও কৃষি কল্যাণে, জগত কল্যাণে সৎ সাহিত্যের সৃষ্টির আদর্শ বেশি করে স্মরণ করা উচিত। আজ আমাদের রবীন্দ্রতীর্থে যাত্রা করতে হবে। আসুন আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাবতরঙ্গে অবগাহন করি। তাঁর চিন্তাধারায় চিন্তা করি, তাঁর সুরে গান গাই, তাঁর ভাষায় কথা বলি— বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা, এই দুঃখ দ্বন্দ্বময়, নৈরাজ্যপিরিত যুগে কবিগুরুই আমাদের একমাত্র কল্পবৃক্ষ। রবীন্দ্র ভাবনা, রবীন্দ্রশিল্প আমাদের জীবনকে নতুন জিজ্ঞাসা, নিত্য নতুন বেদনামুক্ত হয়ে উঠার প্রেরণা দিয়েছে। তাঁর বিশ্বচেতনা তাঁকে ব্যক্তি থেকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে। বার বার কবির ভাষায় তাই বলি—

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো

সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।

Advertisement