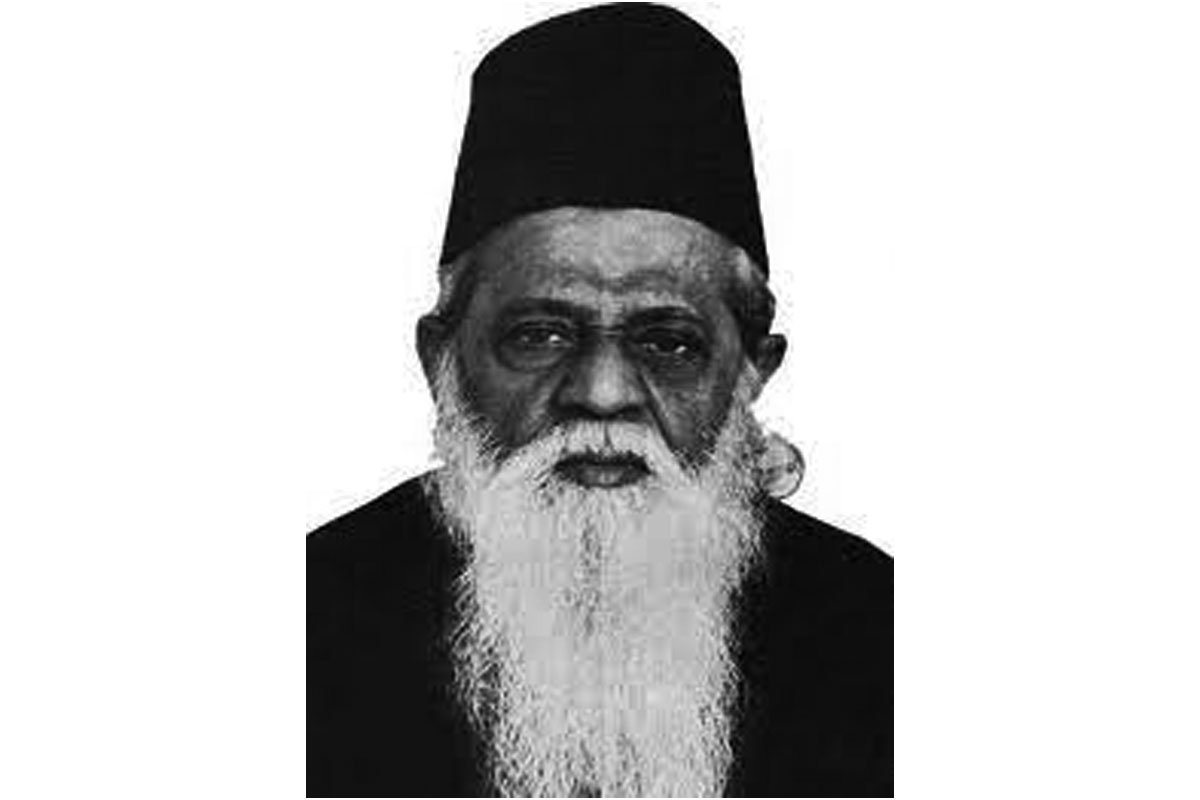

মহম্মদ শাহাবুদ্দিন

‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারা ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ এঁকে দিয়েছেন যে, মালা, তিলক, টিকি বা লুঙ্গি, দািএত তা ঢাকবার জো নেই। হিন্দু-মুসলমান মিলিত জাতি গড়িয়া তুলিতে বহু অন্তরায় আছে, কিন্তু তারা যে করিতেই হইবে।’ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই উক্তি বাঙালি জাতিসত্তার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধ থেকে ব্যক্ত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের সামনে তাঁর সমাধি ফলকে তাঁর সম্পর্কে উল্লিখিত ভাষাসৈনিক, বহুভাষাবিদ ও জ্ঞানতাপস— সম্মাননার এই তিনটি কথায় বোধহয় তাঁর সব পরিচয় প্রকাশ পায় না। বাঙালির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় জাগরণে অগ্রপথিক ছিলেন তিনি। তাঁর কীর্তি তাঁর জীবৎকালের সময়কে ছাড়িয়ে আরও বড় হয়ে উঠেছে। ভাষা আমদের আত্ম অভিব্যক্তি, জ্ঞান, সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ করে। এই ভাষাকে আবিষ্কার, চর্চা আর তাকে সংগঠিত করার কাজে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পথ চলেছিলেন। তাঁর ভাষাচর্চার কোনও মানচিত্র ছিল না। ভাষা যেমন একটা জাতীয় পরিধিতে বিকশিত হয়, তেমনই তা সেই পরিধি ছাড়িয়ে অন্য দেশে দুনিয়ার অন্য মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। তাই তো শেকসপিয়র, মিলটন, শেলী আমাদের চেনা। রবীন্দ্রনাথ অন্য মানুষের কাছে সমাদৃত। ভাষার তাই সৃষ্টিভূমি আছে, তার ভূগোল নেই। ভাষার এই আন্তর্জাতিক দুনিয়ার পথিক ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

Advertisement

পৃথিবীর চব্বিশটি ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। অনুসন্ধান করেছেন ভাষার ধ্বনি ও শব্দতত্ত্বকে। ভাষাতত্ত্বকে তিনি দেখেছিলেন বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন হিসেবে। ইংরাজি, ফরাসি, সিংহলী, জার্মান, আরবি, উর্দু, হিন্দি, হিব্রু, ল্যাটিন, পাঞ্জাবি, মারাঠি ভাষার ওপর ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। আরবি বর্ণমালা, সংস্কৃত ভাষা, সুমেরীয়ান ও পুশতু ভাষা নিয়ে তিনি অনুপুঙ্খ গবেষণা করেছেন। ভাষার জগতে তিনি বিরাজ করেছেন লোকবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। তাঁকে বলা হত ভাষার চলমান বিশ্বকোষ। তবে পৃথিবীর ভাষাসমুদ্রে দাঁড়িয়ে তিনি মাতৃবাষা চর্চাকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় বিকশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। মাতৃভাষা সহজভাবে একটা জাতির ভাবনাকে সহজভাবে প্রকাশিত করে। তিনি মনে করতেন যে জাতির মাতৃভাষা নেই, মাতৃভাষার ব্যবহার ও বিকাশ নেই, সে জাতি সভ্যতার সারিতে দাঁড়াতে পারে না। ১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, ‘পৃথিবীর ইতিহাসে আলোচনা করে দেখ, মাতৃবাষার উন্নতি ছাড়া কোনও জাতি কি কখনও বড় হতে পেরেছে? আরব পারস্য জয় করেছিল, কিন্তু পারস্য আরবের ভাষা নেয়নি। শুধু নিয়েছিল তার ধর্মভাব আর কতগুলো শব্দ। সেদিন অতি কাছে যেদিন বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভাষার স্থান অথিকার করবে।

Advertisement

ভাষা জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। ভাষাকে ভিত্তি করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থানের প্রসঙ্গে শহীদুল্লাহ মাতৃভাষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯৪৮-এ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেন, ‘আমরা ধর্মে হিন্দু বা মুসলমান, কিন্তু প্রকৃত পরিচয় আমরা সর্বাগ্রে বাঙালি। এটি কোনও আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। তিনি মনে করতেন বাংলার প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ভাষায় বাঙালিত্বের বৈশিষ্ট্যকে আরোপ করেছেন। ভাষা বিজ্ঞানী শহীদুল্লাহ মাতৃবাষা বাংলাকে মননে ভাবনায় জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করেছিলেন। ১৯২৫ সালে গৌড়ীয় বা মাগধী প্রকৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তির দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখান। ১৯২৮ সালে বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদাবলী বিষয়ে গবেষণা করে ফ্রান্সের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করেন। এরপর তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে মৌলিক গবেষণা শুরু করেন।

দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে শুরু হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের। এই ভাষা আন্দোলন হয়ে উঠেছিল বাঙালির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা ভাষা আন্দোলন বাংলা ভাষাকে আজ আন্তর্জাতিক মর্যাদা এনে দিয়েছে। ইতিহাসে বলা হয় একুশের ভাষা শহিদের রক্তে নিহিত ছিল একাত্তরের স্বাধীনতার বীজ। ভাষা জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করে। বাংলা ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে যাঁরা প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর তৈরি করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর চিন্তা দার্শনিকতা বাংলার জাতীয় চেতনাকে জাগিয়েছিল। ১৯৪৭-এর জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উর্দুভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সুপারিশ করলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সর্বপ্রথম প্রস্তাবটির প্রতিবাদ জানান। ১৯৪৭-এ ৩ আগস্ট ‘কমরেড’ পত্রিকায় ‘The language problem of Pakistan’ নিবন্ধে তিনি লেখেন, ‘পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাংলাবাষী অংশে যদি বাংলা ছাড়া অন্য কোনও ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয়, তা হলে সেই স্বাধীনতা হবে পরাধীনতারই নামান্তর।’ এই লেখাটি বাংলার মানুষের মধ্যে সাড়া এনে দেয়। ভাষাবিদের নিবন্ধ এইভাবে বাঙালির পুঞ্জীভূত ক্ষোভকে ভাষা আন্দোলনের পথে উদ্বুদ্ধ করে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্ম ১৮০৫ সালে ২৪ পরগনার পিয়ারা গ্রামে। তখনকার দিনে গ্রামের মুসলিম সমাজে মক্তবকেন্দ্রিক লেখাপড়া চালু ছিল। ছেলেবেলায় শহীদুল্লাহ মক্তবে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯০৪ সালে হাওড়া জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে চলে আসেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯১০ সালে সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতি সাম্মানিক পাশ করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এমএ পড়তে গিয়ে বাধা পান। এই বিভাগের অধ্যাপক সত্যব্রত সামশ্রর্মী অহিন্দু ছাত্রকে সংস্কৃত এবং বেদ বেদান্ত পড়াতে অস্বীকার করেন। বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সেষে দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের বিভাগ খোলা হয়। ১৯১২ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এমএ পাশ করেন। এরপর তিনি ভাষা সাহিত্যের গবেষণায় দীনেশচন্দ্র সেনের সহকর্মী হয়ে কাজ করেন। ১৯২১ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের দায়িত্ব নেন। ১৯২৬ সালের পর তিনি চলে আসেন ভাষা সংস্কৃতি গবেষণার আন্তর্জাতিক আঙিনায়। দেশে ফিরে অবসরকালীন জীবনে রচনা করেন বাংলা সাহিত্যের কথা, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা ব্যাকরণ, পদ্মবতী, বিদ্যাপতি শতক, ইসলাম প্রভৃতি গ্রন্থ। বৌদ্ধ সঙ্গীতের ওপর ইংরাজিতে রচনা করেন ‘Buddhist Mystic Songs’, অনুবাদ করেছিলেন ‘দিওয়ান-ই-হাফিজ, রুবাইযাৎ-ই-ওমর খৈয়াম’।

পৃথিবীর ভাষা সম্পদের প্রতি ভালবাসা মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে টেনে এনেছিল ভাষাতত্ত্বের জগতে। ভাষার বিবর্তনকে তিনি খুঁজেছিলেন জীবন ও সমাজের বিবর্তনের মধ্যে। তাঁর ভাষাবিজ্ঞান গবেষণা তাঁকে সমাজবিজ্ঞানী করে তুলেছিল। তাঁর লোকজীবনের প্রতি মমত্ববোধ তাঁকে টেনে রেখেছিল মাটির কাছাকাছি। মাতৃভূমির ভাষা সংস্কৃতি তাঁর মননে অস্তিত্বে মিশেছিল। তাই মাতৃভাষার মান বাঁচাতে তিনি ভাষা আন্দোলনের অগ্রপথিকের কাজ করেছিলেন। শুধু বাংলা ভাষার মর্যাদা নয়, তাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হয়ে উঠেছিলেন ভাষা সৈনিক।

Advertisement