গল্পের এক অমোঘ হাতছানি থাকে। রহস্যময় বালকের মতো কখনও কখনও তা এসে দাঁড়ায় হেমন্তের কুয়াশা ভেজা ভোরে। উঠোনের শিউলিগাছের ঠিক নীচে। কখনও মোহময়ী নারী রূপে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আবার কখনও বা তন্ত্রসাধনার সেই গুহ্যমন্ত্র রূপে, মানুষকে যা করে তোলে অস্থির। নিশির মতো পথ ভুলিয়ে করে ঘর ছাড়া।

সে-সবের এক অদ্ভুত জগৎ আছে। ‘উদ্ধারণপুরের ঘাট’-এর মতো সূর্যোদয় হয় সেখানে। ‘সুপ্তমগ্না প্রকৃতির ধমনীতে নতুন জীবনের জোয়ার তুলে’ ‘ভেল্কি-বাজির সাজসরঞ্জাম-বাঁধা প্রকাণ্ড পুঁটুলিটা পিঠে ফেলে নিঃসাড়ে পা টিপে টিপে’ যেন বেরিয়ে পড়ে কেউ ধূ-ধূ মাঠের মাঝে, দিকচক্রবালের দিকে। পুঁটুলি খুলে একে একে বের করে আনে কত কিছু। যা কিছু বাস্তব, স্পর্শযোগ্য উড়িয়ে দেয় ফুঁ দিয়ে। আলোর বন্যায় ভেসে যায় চারদিক। অপার্থিব তার রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ। যেন এক সমান্তরাল পৃথিবী। মাঝে বয়ে গেছে কোনও এক নাম না জানা নদী। কুলকুল শব্দে বয়ে নিয়ে গেছে চরাচরে ছড়িয়ে থাকা সাদা বালি, রাতের সবটুকু জ্যোৎস্না। সেই নদী পেরিয়ে যেন চলে যায় সে, গল্পে পাওয়া কোনও এক মানুষ। গৃহত্যাগ করে গেরুয়া বসন সন্ন্যাসী কিম্বা সেই রাজার কুমারের মতো। অথবা এক গভীর অরণ্যে সে যেন খুব ছোট্ট একটা কিছু খুঁজে ফেরে পথ হারিয়ে। অনির্দিষ্ট কোনও বস্তুকণা, কী তা সে নিজেও জানে না। বস্তু নয় যেন খোঁজই তার আশ্রয়। খুঁজে চলাই ধর্ম। সে হেঁটে চলে যতক্ষণ শ্বাস থাকে দেহে, অজানা সেই লক্ষ্যের দিকে।

Advertisement

উৎপলকুমার বসু লেখেন, ‘শ্বাসকষ্ট উঠলেই বুঝতে পারি ফুলডুঙরি পাহাড় আর বেশি দূরে নয়/ নইলে এমন হাঁপাচ্ছি কেন?’ এ যেন কথকের সেই কাঙ্ক্ষিত পাহাড়, বছরের পর বছর ধরে উঠে চলেছে সে। সোনা, রুপো, রাজা বাদশার লুকিয়ে রাখা ধনসম্পদ নয় সামান্য ধুলোমাটি, ইট, পাথরের আশায়। আশা আর আশঙ্কায় ভরা, ‘ওই পাহাড়ের মাথায় উঠলে এ-বছর কী দেখব কে জানে— / যে পাথরে আমরা সবাই নাম লিখিয়েছিলাম সেটি হয়ত/ নিচে গড়িয়ে পড়ে গেছে,/ যে জলস্রোত লাফিয়ে পার হয়েছিলাম তাকে ঘুরিয়ে/ চাষজমির দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল-/ যদি তাই হয়ে থাকে তবে আর তাকে আমি খুঁজে পাব না’। এই সব কথা সে ভাবে হাসপাতালের বিছানায়। শুকনো ডালপালা, ছেঁড়া কাগজ আর পরিত্যক্ত সাপের খোলসে ভরে ওঠে চারপাশ। ভাবে, আরেকটু পা চালিয়ে উঠে গেলেই হয়। আসলে গল্পে পাওয়া এক মানুষই জানে, ফুলডুঙরি পাহাড় ছুঁয়ে দিলে ফেরা হয় না আর। নিঃসঙ্গ এক অভিযাত্রী হয়ে থেকে যেতে হয় বাকি জীবন।

Advertisement

এসব এক লুকিয়ে থাকা ঝরনার সাম্রাজ্য কিম্বা অনাবিষ্কৃত কোনও দ্বীপ যেখানে মানুষের পা পড়েনি আজও। পৃথিবীর লোভ, লালসা, মাৎসর্য থেকে দূর। গল্পের জগতে প্রবেশ করেছে যে শুধু সেই জানে রোজকার ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে তার। লেনাদেনা মিটেছে হিসাবের খাতা, মাসকাবারির ফর্দ আর প্রেমিকার চুম্বনের সঙ্গে। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে একা হয়েছে সে, সম্পূর্ণ একা। শহর থেকে দূরে কোনও ব্যস্ত রাস্তার ধারে অবহেলায় পড়ে থাকা পরিত্যক্ত মাইলফলকের মতো যার দিকে হয়তো ফিরে দেখে না পথিক কিম্বা এগিয়ে যায় চূড়ান্ত উদাসীনতায় ফেলে রেখে ছুটে চলা জগৎ সংসারের সঙ্গে পা মিলিয়ে।

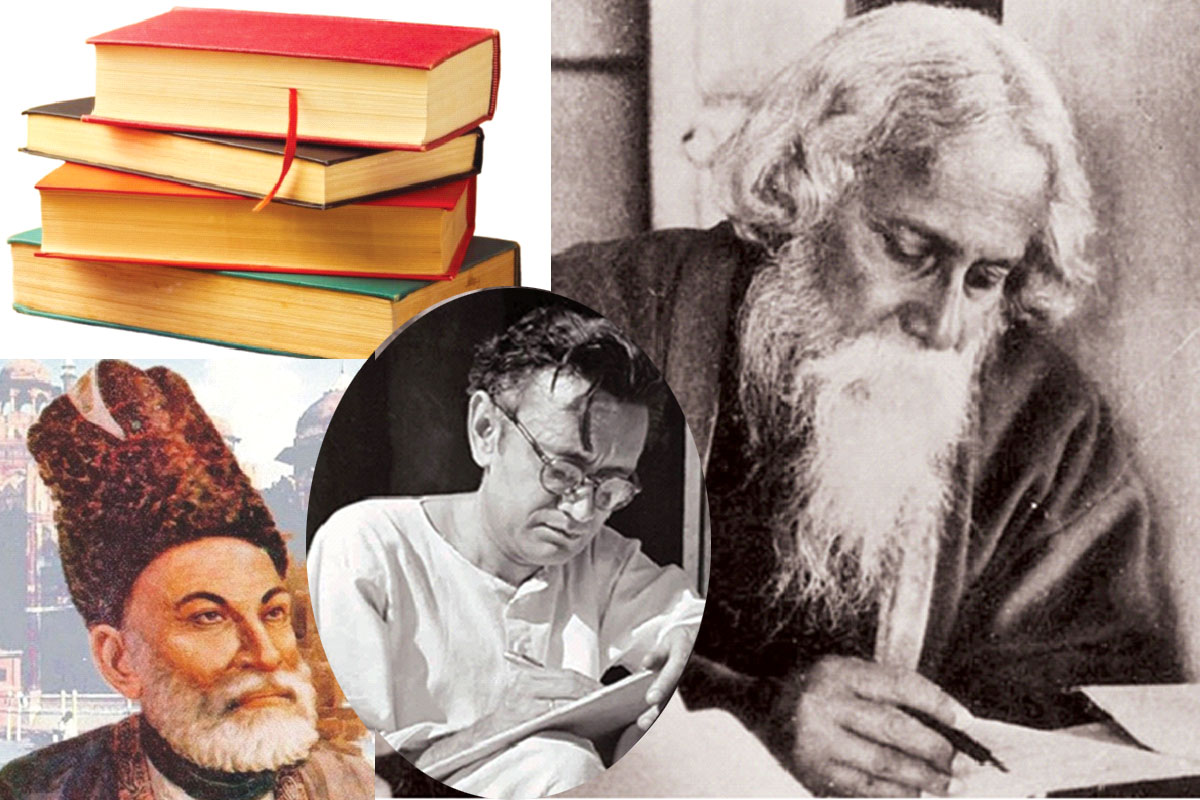

গল্পে পাওয়া মানুষ বসে থাকে অঘ্রাণের ধান কেটে নিয়ে যাওয়া ধূ-ধূ জমির সামনে, বৃহতের সামনে যেভাবে বসে থাকে ক্ষুদ্র, পাহাড়ের সামনে তুচ্ছ মানুষ। দূরে কোনও গ্রামে সন্ধে নামার ঠিক আগে আগুন জ্বালায় কারা। মাঠজুড়ে ছেয়ে যায় কুয়াশা। একটা সাদা ঘোড়া যেন নিঃশব্দে হেঁটে যায় ন্যাড়া মাঠের আলপথ ধরে, সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে। ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। তার মনে পড়ে যায় রবি ঠাকুরের সেই গীতাঞ্জলির কথা, তার স্বর্ণরথের কথা। গল্পে পাওয়া মানুষ ভাবে বসে বসে, এ কী সত্যিই জাগতিক কোনও ঘোড়া! নাকি ঈশ্বর প্রেরিত দ্যূত! কোনও সৌভাগ্যের প্রতীক। না জানে আজ কিসের সাক্ষি থাকল সে! বাকি জীবন কোনদিকে নিয়ে যাবে তাকে আজকের এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা! নিজের ভেতর সে গড়ে তোলে নিজেরই এক জগৎ। ছায়া ছায়া, সিল্যুয়েটের মতো কারা যেন ভিড় করে আসে সেখানে। নড়াচড়া করে, কথা বলে ফিসফিস করে। ঘিরে থাকে চব্বিশ ঘন্টা। ‘দোজখনামা’ উপন্যাসের সেই কথক ‘উমরাও জান’, লখনউয়ের ইতিহাস পড়ে যে গিয়েছিল সেখানের হারিয়ে যাওয়া তাবায়েফদের খোঁজে, ডায়রিতে লিখে নিয়েছিল নানা মানুষের মুখে শোনা গল্প। সেইসব গল্প বংশ পরম্পরায় যা বয়ে চলেছে সভ্যতার মাতৃরূপী নদী আর অবিচ্ছিন্ন এই সময়ের পাশাপাশি। ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে গল্পের খোঁজে যাওয়া মানুষকে। সে গিয়ে বসেছে ফরিদ মিঞার কাছে, আলো ছায়ায় মেশা এক লুপ্ত শহরের সন্ধানে।

ফরিদ মিঞা বলে, কিসসা লিখলে বড় একা হয়ে যেতে হয়, জনাব। আল্লা যাকে কিসসা লেখার হুকুম করেন, তার জীবন জাহান্নম হয়ে যায় জি। শুধু ছায়া ছায়া মানুষদের সঙ্গে থাকা। জীবনটা কারবালা হয়ে যাচ্ছিল। কারবালা জানেন তো? সে কি শুধু মহরমের কথা? কারবালা মানে এই জীবন যখন মৃত্যুর প্রান্তর হয়ে ওঠে। কিসসা লেখকের নিয়তি এইরকমই জনাব। ছায়া-ছায়া মানুষেরা তাকে সবসময় ঘিরে থাকে, তার সঙ্গে কথা বলে, আর কী যে পাগলামির দিকে নিয়ে যায় ওরা। গল্পের সেই কথক মুগ্ধ হয়ে শোনে দুই দেশের কবরে শুয়ে থাকা দুই ভিন্ন সময়ের দুই কিসসা লেখকের কথা। মান্টো বলেন, একজন দণ্ডিত, পরাজিত মানুষকে আমি সেই প্রথম দেখতে পেলাম। মির্জাসাব আপনি কখনও জানবেন না, আমার কত গল্পে তারা এসেছে, যারা নিজের পরাজয়ে ভেঙে পড়া আওয়াজ শুধু, কথা বলতে বলতে তাদের কিছু কিসসাও শোনাব আপনাকে। তাদের বাদ দিয়ে মান্টো কে? একটা ঝোড়ো হাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

কিসসা শুনতে বসা সেই কথক খুঁজে ফেরে পুরোনো দিল্লি শহর, তার জামা মসজিদের চাতালে বসে কিসসা শোনানো সব দাস্তানগোদের যারা রোজগার করত সারাদিন কিসসা শুনিয়ে। ঝোলাভরা সব কিসসা। কখনও ফুরোত না, যেন সারা পৃথিবী ঘুরে তারা এইসব কিসসা খুঁজে নিয়ে এসেছে। কিসসা বলতে বলতে তারা নিজেরাই ডুবে যেত খোয়াবে। কিসসা লিখতে গেলে খোয়াব দেখতে যে জানতে হয়। মির্জা বলতেন, মান্টোভাই, আমাদের সময়টাই ছিল কিসসার সুতোয় বোনা একটা চাদর। কোনটা যে জীবনের আর কোনটা কিসসার সুতো বোঝাই যেত না। দুজনের স্মৃতি রোমন্থনে এইভাবে কেটে যায় আড়াইশোটা বছর। সিপাহি বিদ্রোহ থেকে দেশভাগ। রবিশঙ্কর বল শেষ করেন তাঁর ‘দোজখনামা’ উপন্যাস।

কিন্তু গল্পে পাওয়া সেই মানুষ! শ্বাস প্রশ্বাসের মতো কিসসা চাই তার। সময় থেকে সময়ের দোয়ারে ঘুরে বেড়ায় সে। দেশ থেকে দেশান্তরে। ছিন্নমূল, ভবঘুরে কিম্বা দেশ হারানো এক নাগরিকের মতো। বুকের মধ্যে যেন এক অদ্ভুত যন্ত্রণা। বহুদিন আগে চোট লাগা কোনও ব্যথা, যেভাবেই হোক থিতু হতে দেয় না যা। এক রাস্তা ফুরিয়ে এলে সে শুরু করে আর এক পথ চলা। নিষ্ঠুর নিয়তির মতো যেন কেউ বলে যায়, ঠাঁই নেই। ঠাঁই নেই এখানে। অন্য কোথাও যাও।

অমিতাভ দাস লেখেন, ‘ কবি তো পাখির মতো/ তাঁর আবার ঠিকানা কীসের? / কবিতাই কবির বসত/ কবিতাই শেষ আশ্রয়’। শুধু কবি নয়, মরীচিকার মতো গল্পের ভ্রমে পড়েছে যে, ঠিকানা থাকে না তারও। গ্রীষ্মের দুপুরে পাক খেয়ে ওঠা হাওয়ার মতো ছুটে যায় সে হাইওয়ের ধার বরাবর। ‘মূর্খ, তাকে তুমি সীমারেখা দাও/ পাঁচিল তুলে দাও কবির উঠোনে/ অথচ তার হৃদিপদ্মে/ বসে যে ভ্রমর, তার খোঁজ রাখে কে’? প্রশ্ন তোলেন অমিতাভ। ‘কবির কোনো দেশকাল, সীমানা নেই/ কবিতাই তাঁর বিচরণ ভূমি— / একমাত্র সাকিন-ঠিকানা’। উত্তরও দিয়ে দেন কবিপক্ষের হয়ে।

কিন্তু কবিতা! সে তো শুধু কবির নয়। গাছপালা, জনশূন্য রাস্তা, আকাশের চাঁদ, বয়ে যাওয়া নদী আর ইটভাটার ক্লান্ত শ্রমিকেরও। দমকা হাওয়ায় হঠাৎ উড়ে আসা শালের শুকনো পাতা কিম্বা সাদা কাগজের টুকরো— ধরা দেয় যাকে কবিতায় অধিকার তারও। আর সেজন্যই বোধ হয় বারে বারে ফিরে যায় পোস্টম্যান, খাঁকি পোশাকে নির্দিষ্ট দরজায় কড়া নেড়ে। নিয়ে যায় বুকভরা দীর্ঘশ্বাস। নৈশ-প্রহরী অহেতুক হাঁক দিয়ে যায়, জাগতে রহো। লাঠি ঠোকে ঘুমিয়ে থাকা ল্যাম্পপোস্টে।

ওদিকে অনির্বাণ ধরিত্রীপুত্রর গল্পে একটা ন্যাড়া চাতাল পড়ে থাকে। সেদিনও যেমন, আজও তেমন। যেন উপহাস করে পুরোনো স্বপ্নগুলোকে। সেখানে ছাতা ধরে, শ্যাওলা জমে। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকে একটা চুলের কাঁটা, রবারের একটা ছোট লাল বল, একটা পালকের ঝাড়ন, একটা স্টীলের চামচ ইত্যাদি গৃহস্থালির পাঁচপ্রকার টুকিটাকি সরঞ্জাম। গ্রীলের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে ফেলা দুই বছরের দামাল ছেলের, বহু চেষ্টাতেও আর উদ্ধার করা যায়নি যা। সম্পূর্ণ অব্যবহৃত, অপ্রয়োজনে পড়ে থাকা চাতালটা ওই রূপেই যেন একটা অর্থ খুঁজে পায়। মনে করিয়ে দেয় সেই অদ্ভুত এক অবস্থান— ‘ঘরেও নহে, পারেও নহে, যে জন আছে মাঝখানে’। গল্পে পাওয়া মানুষের মতো চাতালটাও পোড়ে কী যেন এক ধিকিধিকি আগুনে। চেয়ে থাকে দু’পাশের ছাদঅলা বাড়িগুলোর দিকে, সুসজ্জিত ব্যালকনির দিকে, আকাশের বুকে ঝুলে থাকা গোল থালার মতো চাঁদের দিকে। একটা গভীর অসুখ যেন বাসা বাঁধে তার ভেতরে। হাতের নাড়ি টিপে এইমাত্র ডাক্তারবাবু যেন বলে যান, আর কোনও আশা নেই। সে তাকিয়ে থাকে ফ্যালফ্যালে চোখে। পৃথিবীর সব আবর্জনা, অবজ্ঞা বুকে নিয়ে। একরাশ অপমান সহ্য করে।

আবার বিশ্বদীপ দে ‘গল্পের বাড়ি’ নামে লিখে ফেলেন আস্ত একটা বাড়ির গল্পই। শুরুতেই কথক বলে ওঠে, এ বাড়ির গল্প আমাকে লিখতে হতই। আজ না হোক কাল। যদিও গল্পের আসল লেখক আমি নই। আমার ঠাকুরদা বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। অদ্ভুদ এক বিপন্নতা ফুটে ওঠে। এ-ও যেন সেই ঈশ্বর নির্দিষ্ট আদেশ। কিসসা বলা আর কিসসা শোনা মানুষ যেন একাকার হয়ে যায় কোথাও। নিজেই নিজেকে হাত ধরে নিয়ে যায় ‘সোনালি রঙ লাগা’ গল্পের জগতে। যা আসলে গল্প নয়, সত্যি ঘটনাই। এক জীর্ণ বাড়ি, মস্ত মস্ত অনেকগুলো ঘর, প্রশস্ত রোয়াক, উঠোন এসে দাঁড়ায় হারিয়ে যাওয়া স্মৃতির মতোন। কচুরিপানায় ভরা এক পুকুর, পুকুরধারের তেঁতুলগাছ, শেষ বিকেলে আলোছায়ার জাফরি। যেন দেরাজ থেকে বেরোনো অনেকদিন পর মায়ের পুরোনো শাড়ি, ন্যাপথলিনের গন্ধ। একটা মৃদুমন্দ বাতাস খেলে যায়। এক নিমেষে বলে যায় ভুলে যাওয়া কত কথা! গল্পে পাওয়া সেই মানুষ হাঁটা থামিয়ে বিশ্রাম নেয় খানিক। উঠে আসে দুটো কাতলা মাছ আর এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ মানুষ। কথকের ঠাকুরদা যার চারপাশে আজ আর গল্প শোনার মানুষ নেই কোনও। এক টলটলে নৈঃশব্দ্য পড়ে থাকে শুধু বর্ষার ভরা পুকুরের মতো, জলের ওপর ঢিল ছুঁড়ে সেই কবে যেন ফিরে গেছে দামাল ছেলের দল। তারপর আর আসেনি কেউ। বাড়িটি নেই, বৃদ্ধও নেই। তবুও গল্পটি রয়ে গেছে বন্ধ দরজার মতো বহুদিন পরেও কেউ দস্তক দেবে, কোনও অচেনা অতিথি, সেই আশায়।

সুনন্দ ভৌমিক লেখেন, ‘এই দেখো, অন্তর্যামী/ মুকুটে এঁটেছি পালক,/ সাজিয়ে বসেছি নাচঘর। ঝারবাতি নেই শুধু/ ঝুলে আছে ঘন্টা ঘুঙুর…/ যতদূর চোখ যায়,/ সেই দৃষ্টি বেয়ে/ বেহাগের আশ্রয়ে কেউ/ খণ্ডে খণ্ডে খুলে দেয়/ নির্ভীক ভুয়ো আভরণ”।

এও যেন সেই লম্বা এক বারান্দার শেষে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত সময়, কার যেন দীর্ঘ অপেক্ষায়। লোলচর্ম এক অশীতিপর বৃদ্ধা, হাপরের মতো বুক ঠেলে শ্বাস নিয়ে চলে কত যুগ ধরে। কত প্রতীক্ষার ওপারে। তার শ্বাস-প্রশ্বাস খেলা করে মেহফিল শেষ হয়ে যাওয়া নাচঘরে, ঝুলে থাকা ঘন্টা ঘুঙুরে। একে একে কত জন এসেছে গেছে। কত হাসি, কান্না, রঙিন জলের ফোয়ারা— বিনিদ্র রজনী। কত আশা আকাঙ্ক্ষা, মিথ্যে প্রতিশ্রুতি, না রাখা কথা। ঘুঙুরের আওয়াজ, ঝাড়বাতির আলো, পূর্ণ পেয়ালা থেকে চলকে পড়া জীবন-প্রাচুর্যের আলেখ্য। মৃত নক্ষত্রের মতো বহুদিন আগে নিভে গেছে যা, আলোটি আসছে তবুও, অনেক অনেক আলোকবর্ষ পার করে সেই এক গল্পে পাওয়া মানুষের ক্ষীণ হয়ে আসা দৃষ্টি পথে। আলো নিভে যাওয়া অন্ধকার রাতে বসে থাকে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে। যেন ‘দোয়া’ চায় কিসের জন্য একটা। তার দুই গাল বেয়ে হয়তো নেমে আসে অকারণ জলের ধারা। এক দীর্ঘ নীরবতা ধীরে ধীরে গ্রাস করে তাকে। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে নেমে আসে পর্দা।

আবার সেই পর্দাই উঠে যায় যেন কোনও জাদুকরের হাত ধরে। শুরু হয় নতুন এক ব্যস্ত-সমস্ত দিন। রাজীব কুমার ঘোষের ‘অনেক জলের শব্দ’ গল্পে ছোট্ট ব্রিজটার ওপর দিয়ে শব্দ পালটে চলে যায় ট্রেন। জানলার পাশে বসা ছেলেটা বাবাকে জিজ্ঞাসা করে, ‘এটা কী নদী বাবা?’ বাবা মোবাইলে ব্যস্ত। বলেন, জানি না। ভদ্রলোক বলে ওঠেন, এটাকে বাঁকা নদী বলে। ছেলেটা তাকায় তাঁর দিকে। বলে, নদী এত ছোট? ভদ্রলোক হাসেন। গলা পালটে বলেন, তুমি জানো কাকে দুঃখের নদী বলে?

হ্যাঁ, দুঃখ, এই কথাটাই যেন মিশে থাকে আকাশে, বাতাসে, পথের ধুলোয়— অনেকটা পার করে আসা জীবনজুড়ে। ছুটে চলা ট্রেন কম্পার্টমেন্টে, সমান্তরাল চলে যাওয়া দুটো রেলওয়ে ট্রাকজুড়ে। ঘুরে ফিরে আসে বারবার অ্যাকোরিয়ামে পোষা আদুরে মাছের মতো। ঘাই মারে কথকের পাঁজরে, বুকের অজানা কোনও শিরা ধমনীতে। একটা আস্ত নদী পরিণত হয়ে যায় ছোট্ট, সরু এক নালায়। কে যেন সেই কবে বাঁধ তুলে দিয়ে গেছে তার প্রবাহ পথে, বেঁচে থাকার আনন্দে, দুঃখ থেকে রক্ষা পেতে।

কিন্তু গল্পের খোঁজে বেরিয়েছে যে, সে তো আসলে দুঃখই খোঁজে। পুরোনো অ্যালবাম খুলে বসে যাত্রাপথে, দু’দিকের ছুটে চলা দিগন্ত বিস্তৃত ধান ক্ষেতের মাঝে। পাতা উলটে দেখে জমিয়ে রাখা স্মৃতিদের। তাদের নাম দেয় নিস্তব্ধতার ছবি। লুকিয়ে দেখে কেন কে জানে! হয়তো বা ছবিগুলোর ওপর হাতও বোলায় অলক্ষ্যে।

তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে পাঁচশিমূল গ্রাম। শিতলা মায়ের মন্দির, হাড়িকাঠ, আম বাগান, গোয়াল ঘর। ক্ষেতের মাঝের আলপথ ধরে সে। জানে না চলেছে কোথায়! তার যাওয়ার কথা ছিল কামারকুণ্ডু ছাড়িয়ে, বালি স্টেশানের দিকে। অন্তরা আর বাবানের কাছে। কিন্তু সেই যে অমিতাভ লেখেন— ‘ কবি তো পাখির মতো/ তাঁর আবার ঠিকানা কীসের’? কিম্বা সুনন্দ, ‘ঝাড়বাতি নেই শুধু/ ঝুলে আছে ঘন্টা ঘুঙুর…’ ফিরে আসতে হয় সেখানেই। গল্পের খোঁজে ঘর ছেড়েছে যে তার কী আর নেমে যাওয়ার নির্দিষ্ট স্টেশন থাকে কিম্বা সময়ের নির্দিষ্ট অভিমুখ!

একই কথা হয়তো প্রতিফলিত হয় রুমকি রায় দত্তর লেখা ‘ফাঁকা বস্তি আর নকশা-গেটের গল্প-তে। সেখানেও গভীর রাতে অফিসের বাইরে বেরিয়ে আসে সুশোভন। ঘুরে তাকায় বস্তিটার দিকে। অনুভব করে এক ভীষণ রকম নিস্তব্ধতা। যে নিস্তব্ধতায় মিশে থাকে অব্যক্ত এক যন্ত্রণা, আত্মগ্লানি। মানুষের চলে যাওয়া নাড়া দেয় তাকে। রেলের জমির ফাঁকা বস্তিটা গল্প বলে প্রতিদিন। কিছু অদৃশ্য চোখ যেন জ্বলে থাকে জোনাকির মতো। জ্বলন্ত সিগারেটের মতো এও এক নিজেকে পোড়ানোর গল্প। সুশোভন গভীর রাতে ব্যালকনির চেয়ারে বসে মাঝে মাঝেই শোনে সেই গল্প। গল্প শোনাই যেন তার নিয়তি। গল্পের আঁচে নিজেকে পোড়ানোই তার ভবিতব্য।

অনির্বাণ চৌধুরী তার ‘পাপ’ গল্পে লেখেন, কোথায় আছেন আজকাল আর সবসময় মনে থাকে না অনাথবন্ধুর। পুনের কল্যাণীনগর নাকি বেঙ্গালুরুর ইন্দিরানগর। হয়তো বা কলকাতার উপকন্ঠের নিউটাউন। চোখে দেখে ঠাহর করতে পারেন না। শহরগুলোর চেহারা বদলে যাচ্ছে। পৃথিবীর সব শহরকে একই রকম রূপবান বা শ্রীহীন হয়ে উঠতে হবে। বিশ্বায়নের শর্ত। ফলও হয়তো বা।

সেই বহুদিন আগে গল্পের খোঁজে বেরিয়েছিল যে তার কাছে ফিরে আসার পথ সব সময়ই জটিল। চোখে ধাঁধা লাগা, অসহায় তাকিয়ে থাকা। যেন সমুদ্র ফিরে গেছে সেই কবে, কোন দিকে কে জানে। মিলিয়ে গেছে জলের দাগ। তীরে রেখে গেছে দিকশূন্য একরাশ বালি। আর উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হাওয়ার দল। অনির্বাণ লেখেন এইসব পরিবর্তন নিয়ে আর তাঁর বিশেষ মাথাব্যথা নেই। যেখানে আছেন শুধু সেই জায়গাটার নাম মনে করতে পারলেই তিনি খুশি। তিনি মানে অনাথবন্ধু। এই ‘পাপ’ গল্প ধারণ করে আছেন যিনি। যিনি ত্যাগ করেছেন তাঁর ফিরে আসার সমস্ত আশা।

তবে এই নিস্ফল ফিরে আসার কথা, ফিরে আসার ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথা যেন দেওয়ালের গায়ে প্রচণ্ড আক্রোশে ইট দিয়ে লিখে রাখে রাজীব কুমার ঘোষের ‘হিবাকুশার ছেলে’র কথক। জাপানি ভাষায় ‘হি’ মানে ক্ষতিগ্রস্ত ‘বাকু’ মানে বোমা আর ‘শা’ মানে ব্যক্তি। তাদের সেই স্মৃতির শহরেও যেন পারমাণবিক বোমা পড়ে একটা। আগাপাশতলা পালটে যায় শহরটা। তখন একবিংশ শতাব্দ, বিক্রি হয়ে যায় জেলা শহরের হাইস্কুল। যে স্কুলে পড়াশোনা করেছিল সে আর তার বন্ধু চয়ন। তারা ফিসফিস করে কবিতা বলে, ‘অনেক লন্ঠন ওড়ে, হাওয়া বাতাসের রাত, কেউ এল আজ’? কিন্তু কেউ আসে না। দুই হিবাকুশার ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে দুই বিস্ফোরণের ইতিহাসের মাঝে।

মহাকালের বিরাট ঘন্টা বাজে। গল্পের খোঁজে গিয়েছিল যে সকালবেলা, দিন শেষে রাখাল বালকের মতো ফিরে আসে না আর। পায়ে হাঁটা পথ চলে যায় দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের মাঝে। মিলিয়ে যায় কোনও চিহ্ন না রেখে।

Advertisement