রবীন্দ্রনাথ জমিদারির ভার নিয়ে পূর্ববঙ্গে আসেন মাত্র ২৯ বছর বয়সে। তাঁর প্রজাদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান— নিরক্ষর, কৃষিজীবী মানুষ। ওই বয়সেই তিনি পল্লি সংস্কারে যে অভূতপূর্ব উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তা আমাদের চিন্তার বাইরে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, গোটা বিশ্বে আর কোনো লেখক এত বড়ো মাপের সমাজ ও কৃষি সংস্কারক ছিলেন না। যে সমাজটার তিনি সংস্কার করার চেষ্টা করেছেন সেটা মূলত কৃষিজীবী মুসলমান সমাজ। এই কারণে তাঁর সংস্কারের প্রধান ক্ষেত্রটা ছিল কৃষি এবং ভূমিব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রে লিখছেন: ‘আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে ভারি মায়া করে— এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো— নিরুপায়।… পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে, কোনোমতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবার সমস্ত ভুলে যায়। সোসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে— যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারি হতভাগ্য।’ এজন্য তিনি শিলাইদহে এসে বলেছিলেন, সাহাদের হাত থেকে শেখদের রক্ষার জন্যেই তাঁর এখানে আসা। সাহারা হচ্ছে মহাজন। জমিদারদের পক্ষ থেকে এরকম কথা আর কেউ কখনো বলেননি। রাশিয়ার চিঠিতে তিনি স্পষ্ট করে বলেন: ‘চাষীকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল (জমিদার হিসেবে) আমার অভিপ্রায়।… জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষীর।’

গ্রামসমাজের উন্নয়ন নিয়ে তাঁর চিন্তাটা ছিল পরিষ্কার, আধুনিক এবং যুগোপযোগী। সেটার ধারণা আমরা পাই তাঁর ‘স্বদেশী আন্দোলন’ প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন: ‘স্বদেশী আন্দোলনের জন্য দেশের মন প্রস্তুত এবং সে কারণে ‘পঞ্চায়েত’, ‘গ্রাম্য সম্মিলন’, ‘পল্লীসমিতি’ প্রভৃতি স্থাপনা এখন একান্তই আবশ্যক। পল্লীর অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়-শিক্ষা-রাস্তাঘাট প্রভৃতি সম্পর্কে সমস্ত অভাবমোচনের ভার নিজেরাই গ্রহণ করা, আর কাহাকেও গ্রহণ করিতে না দেওয়া এটি ‘পল্লীসমিতি’র মূলনীতি। এইভাবে কিছুদিন কাজ করিতে পারিলে পল্লীর দুঃখী দরিদ্রদের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যোগ সংস্থাপিত হইবে এবং একত্র হওয়ার সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারিব।’

Advertisement

এই চিন্তা থেকে ওই তরুণ বয়সে তিনি গ্রামীণ সমাজের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন ‘শ্রীনিকেতন’। মধ্যবিত্ত বাঙালির সাংস্কৃতিক এবং মননগত বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিশ্বভারতী বিদ্যালয়। তৎকালীন পূর্ববাংলা অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে দরিদ্র প্রজাদের ভাগ্যোন্নতির জন্য তিনি সমবায় ব্যাংক, সমবায়নীতি ও কল্যাণবৃত্তি চালু করেন। সারা ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম চালু করেন হেলথ্ কোঅপারেটিভ সোসাইটি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘পতিসর কৃষি সমবায় ব্যাংক’ থেকে কৃষকদের জন্য ক্ষুদ্রঋণের প্রচলনও তিনি প্রথম করেন। অধিক ফলনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন কৃষি ল্যাবরেটরি।

Advertisement

কৃষির পাশাপাশি বাংলার কুটিরশিল্পের উন্নয়নেও কাজ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তার উদ্যোগে বয়নশিল্প শেখাতে শ্রীরামপুরে নিয়ে যাওয়া হয় একজন তাঁতিকে। স্থানীয় একজন মুসলমান জোলাকে পাঠানো হলো শান্তিনিকেতনে তাঁতের কাজ শিখতে। তিনি এসে খুললেন তাঁতের স্কুল। পটারির কাজেও হাত দেওয়া হলো একই সময়ে। রবীন্দ্রনাথ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে লেখেন: ‘বোলপুরে একটা ধানভানা কল চলচে— সেইরকম একটা কল এখানে (পতিসরে) আনতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে।… এখানকার চাষীদের কোন্ industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছু জন্মায় না। এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottary জিনিসটাকে Cottage industry-রূপে গণ্য করা চলে কি না। একবার খবর নিয়ে দেখিস— ছোটখাট furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কি না। আরেকটা জিনিস আছে ছাতা তৈরি করতে শেখানো। সে রকম শেখাবার লোক যদি পাওয়া যায় তাহলে শিলাইদহ অঞ্চলে এই কাজটা চালানো যেতে পারে। নগেন্দ্র বলছিল খোলা তৈরি করতে পারে এমন কুমোর এখানে আনতে পারলে বিস্তর উপকার হয়। লোকে টিনের ছাদ দিতে চায় পেরে ওঠে না— খোলা পেলে সুবিধা হয়।’

পল্লীসংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি চালু করেন হিতৈষীবৃত্তি ও কল্যাণবৃত্তি। এই বৃত্তি থেকে সংগৃহীত অর্থ ব্যয় হতো রাস্তাঘাট নির্মাণ, মন্দির-মসজিদ সংস্কার, স্কুল-মাদ্রাসা তৈরি, চাষিদের বিপদ-আপদে সাহায্যসহ প্রজাদের নানামুখী উন্নয়ন কাজে। গ্রামীণ চাষিদের উন্নয়নে তিনি সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের আহ্বান জানিয়ে বলেন: ‘আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তাঘাট তার ঘরবাড়ির পরিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদপ্রমোদ, তার রোগী পরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদ নিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কর্মভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীর দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করি।’

শিলাইদহে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং পতিসরে বড় হাসপাতাল তৈরি করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ‘পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লীসমাজ গড়িবার চেষ্টা করিতেছি যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা নিজেরা একত্র মিলিয়া দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে—প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি…আমরা যে টাকা দিই ও প্রজারা যে টাকা উঠায়..এই টাকা ইহারা নিজে কমিটি করিয়া ব্যয় করে। ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে।’

‘মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আল-বাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসীতে জল আনা একই কথা।’ পুত্রকে লেখা চিঠিতে এই কথা উল্লেখ করে সেই আমলে চাষের জন্যে পতিসরে কৃষকদের জন্য ট্রাক্টর নিয়ে আসেন, ভাবা যায়? এখানেই শেষ নয়, নৌকাভর্তি নষ্ট ইলিশ সস্তায় কিনে চুন মিশিয়ে মাটিতে পুঁতে জৈবসার তৈরি করার ব্যবস্থা করেন। কবি রবীন্দ্রনাথ যে কৃষিকাজ সম্পর্কেও জ্ঞাত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় একাধিক পত্রে। কালীগ্রামে চাষ সম্পর্কে এক চিঠিতে তিনি জনৈক কর্মীকে লেখেন: ‘প্রজাদের বাস্তুবাড়ি, ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস কলা খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদের উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সুতা বাহির হয়। ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল, আঙুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে।’

নোবলের পুরস্কারমূল্য ছিল ১ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। ১৯১৩ সালে এই টাকা কত টাকা আমাদের কল্পনার বাইরে। রবীন্দ্রনাথ পুরস্কারের প্রায় সিংহভাগ দিয়ে দিলেন পতিসরের কালীগ্রাম কৃষিব্যাংকে। বাকি যা থাকল, ঢেলে দিলেন বিশ্বভারতী তৈরির কাজে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই কৃষিব্যাংক টিঁকিয়ে রাখতে পারেননি। পতিসরের গ্রামবাসীরা বলেন, এই ব্যাংক চলেছিল ২০ বছর। ব্যাংকের খাতায় ২৫ বছর পর্যন্ত লেনদেনের হিসাব পাওয়া যায়। ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে গেলে, লগ্নির কোনো টাকা ফেরত পাননি রবীন্দ্রনাথ। এও উল্লেখ্য, ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠা করেন ‘ট্যাগোর অ্যান্ড কোং’। ট্যাগোর লজ নামে কোম্পানির অফিস এখনো কুষ্টিয়ায় দেখা যাবে। এই কোম্পানি ন্যায্যমূল্যে চাষিদের ধান ও পাট কিনে বাজারে বিপণনের দায়িত্ব নেয়। সরাসরি বিপণনে অক্ষম প্রাথমিক উৎপাদকদের ন্যায়সঙ্গত পণ্যমূল্য পাওয়ার ব্যবস্থাস্বরূপ এটা ছিল অত্যন্ত জরুরি উদ্যোগ। শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন ৮০ বিঘা খাস জমিতে চালু করেন আধুনিক কৃষি খামার। এই হলেন তরুণ বয়সের রবীন্দ্রনাথ।

এখানেই শেষ নয়, ১৯০৬ সালে কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠবিদ্যা শেখাতে তিনি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বন্ধুপুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পাঠান আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯০৭ সালে জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকেও বিদেশে পাঠান কৃষিবিদ্যা পড়ার জন্য। তখন আইসিএস বা ব্যারিস্টার বানানো ধনী বাঙালি পরিবারের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, আর জমিদার রবীন্দ্রনাথ কি না পুত্র, জামাতা ও বন্ধুপুত্রকে চাষাবাদ শিখতে বিদেশ পাঠালেন! আমরা কিন্তু এই কৃষিবিপ্লবের কালেও সন্তানদের কৃষিবিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত করে তোলার বিষয়ে উৎসাহী নই।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের প্রজাদের জন্য, বিশেষত, মুসলমান প্রজাদের জন্য যা কিছু করেছেন মানবিক কর্তব্যবোধ ও ভালোবাসার দায় থেকে করেছেন। ১৯৩১ সালে ৬ সেপ্টেম্বর হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: ‘…একদিন আমার একজন মুসলমান প্রজা অকারণে আমাকে এক টাকা সেলামী দিয়েছিল। আমি বললুম, আমি তো কিছু দাবী করিনি। সে বললে, আমি না দিলে তুই খাবি কি। কথাটা সত্য। মুসলমান প্রজার অন্ন এতকাল ভোগ করেছি। তাদের অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি, তারা ভালবাসার যোগ্য।’

ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে তিনি ইন্দিরাকে লিখেছেন যে, একদিন পতিসরের মাঠে এক দরিদ্র প্রজা তাঁর পায়ের ধুলো নিতে আসে। প্রজাটি অসুস্থ। তার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধূলো নিলে তার অসুখ সেরে যাবে।

উল্লিখিত পত্র থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়: এক) মুসলমান প্রজাদের অন্ন ভোগ করার বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ উদাত্তচিত্তে প্রকাশ করেছেন। দুই) মুসলমান প্রজারা তাঁকে ঘৃণা নয়, ভালোবাসা থেকে গ্রহণ করেছে। তিনি প্রজাদের নিয়ে কতটা ভাবতেন তার নজির পাওয়া যায় অতুল সেনকে লেখা পত্র থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন: ‘কাজের সঙ্গে সঙ্গে একটি আনন্দের সুর বাজাইয়া তুলিতে হইবে। আমাদের গ্রামের জীবনযাত্রা বড়োই নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাণের শুষ্কতা দূর করা চাই। হিতানুষ্ঠানগুলিকে যথাসম্ভব উৎসবে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়ো। বৎসরে একদিন বৃক্ষরোপণ উৎসব করিবে। বৈশাখের শেষে কোনো একদিন ইস্কুলের ছুটি দিয়া সব ছেলেদের বনভোজন ও বৃক্ষরোপণ করিবার আয়োজন করিলে ভাল হয়। রাস্তা প্রভৃতির কাজ আরম্ভ করিবার প্রথম দিনটায় একটু উৎসবের ভাব থাকিলে এগুলো ধর্মকর্মের চেহারা পাইবে। আরেকটি কথা মনে রাখা চাই। চাষী গৃহস্থদের মনে ফুলগাছের সখ প্রবর্তন করিতে পারিলে উপকার হইবে। প্রত্যেক কুটিরের আঙিনায় দুই-চারিটি বেলফুল, গোলাপ ফুলের গাছ লাগাইতে পারিলে গ্রামগুলি সুন্দর হইয়া উঠিবে। দেশে এই সৌন্দর্যের চর্চা অত্যাবশ্যক একথা ভুলিলে চলিবে না।’

পারস্পরিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের আরও কিছু নমুনা দেওয়া যায়। ১৯২২ সালে শেষবারের মতো তিনি শিলাইদহে আসেন। ২৪ মার্চ শিলাইদহে পৌঁছন। দু’সপ্তাহ ছিলেন। ২১ চৈত্র গ্রামবাসীরা তাঁকে আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা জানান। মুসলমান নারীদের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি নকশিকাঁথা উপহার দেওয়া হয়, যেটি বর্তমানে রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। প্রজারের পক্ষ থেকে মানপত্র রচনা করেছিলেন জেহের আলী বিশ্বাস। তিনি লেখেন: ‘আজ আমাদের কী আনন্দের দিন… সমস্ত প্রকৃতি যেন আজ শরবেণুরবে গাইছে— ধন্য হয়েছি মোরা তব আগমনে।’ মানপত্রের শেষ দিকে বলা হয়: ‘সমুদ্রমন্থন করিয়া একদিন দেবতারা অমৃত তুলিয়া অমর হইয়াছেন। আমরাও আজ আপনার জ্ঞানরূপ সমুদ্র ছেঁচিয়া তার মাঝখান থেকে অমৃতবাণী তুলিয়া মর্মে মর্মে গাঁথিয়া জীবনের কর্তব্যপথে অগ্রসর হব। কিন্তু শত পরিতাপের বিষয়, আমরা বিদ্যাহীন বুদ্ধিহীন; সে অমৃত তুলিতে আমাদের উপযুক্ত আসবাবের অভাব। তবে আজ আপনার ন্যায় একজন নায়কের শুভাগমনে যে আনন্দটুকু পেয়েছি, আর যতটুকু সাধ্য সাজাইয়া গুছাইয়া এই ক্ষুদ্র ঝুলিটি পূর্ণ করিয়া এই সোনার হাটের মধ্যে আনিয়া দিলাম, আপনার সুধামুখের সুধাবর্ষণ প্রার্থনা করিতে।’

রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো পতিসরে আসেন ১৯৩৭ সালে (১০ শ্রাবণ ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ)। একটি অভিনন্দন সভা অনুষ্ঠিত হয় কাছারি প্রাঙ্গণে। কালীগ্রাম পরগনার প্রজাবৃন্দের পক্ষে মোঃ কফিলউদ্দিন আকন্দ রাতোয়ান অভিনন্দন পাঠ করেন। তিনি বলেন: ‘প্রভো, প্রভুরূপে হেথা আস নাই তুমি দেবরূপে এসে দিলে দেখা।/ দেবতার দান অক্ষয় হউক, হৃদিপটে থাক স্মৃতিকথা।’ [স্থান: পতিসর, সদর কাছারী, রাজশাহী, সন: ১২ শ্রাবণ, ১৩৪৪]

তারপরও কি রবীন্দ্রবিদ্বেষী মুসলমানরা বলবে রবীন্দ্রনাথ ‘অত্যাচারী জমিদার’ ছিলেন? অথচ তাঁকে তৎকালে অন্যান্য জমিদারদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছেন এক ইংরেজ প্রশাসক। ১৯১৬ সালেই রাজশাহী জেলা গেজেটিয়ার— সম্পাদক এল এস এস ও— ম্যালে, আইসিএস এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়ে জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের তাঁর জমিদারি এস্টেটকে কি রকম ওয়েলফেয়ার এস্টেটে পরিণত করেছিলেন : ‘It must not be imagined that a powerful landord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the contrary is given in the Settlement Officer’s account of the estate of Rabindranath Tagore, the Bengali poet, whose fame is world-wide. It is clear that to poetical genius he adds practical and beneficial ideas of estate management, which should be an example to the local Zamindars. A very favourable example of estate government is shown in the property of the poet, Sir Rabindranath Tagore…’

এ তো গেল জমিদার রবীন্দ্রনাথের কথা। রবীন্দ্রনাথ যখন জমিদার নন, বা মুসলমানরা যখন তাঁর প্রজা নয়, তখন মুসলমানদের প্রতি তাঁর আচরণ কেমন ছিল? তিনি কি এড়িয়ে গিয়েছেন? বা কারণে অকারণে বিদ্বেষ প্রকাশ করেছেন? নাকি মধ্যবিত্ত মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে নিশ্চুপ থেকেছেন?

কয়েকটি ঘটনা থেকে আমরা সেটা বোঝার চেষ্টা করতে পারি।

১৯১১ সালের নভেম্বরে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে একজন মুসলমান তাঁর পুত্রকে ভর্তি করার প্রস্তাব দেন। রবীন্দ্রনাথ মুসলমান ছেলেটিকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নেওয়ার জন্য সুপারিশ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষক নেপালচন্দ্রকে একটি চিঠি লেখেন। নেপালচন্দ্রের নিকট থেকে উত্তর না পেয়ে তিনি পুনরায় ২ নভেম্বর আরেকটি পত্রে লেখেন: ‘মুসলমান ছাত্রটির সঙ্গে একজন চাকর দিতে তাহার পিতা রাজী। অতএব এমন কি অসুবিধা, ছাত্রদের মধ্যে এবং অধ্যাপকদের মধ্যেও যাহাদের আপত্তি নাই তাঁহারা তাহার সঙ্গে খাইবেন। শুধু তাই নয়— সেই সকল ছাত্রের সঙ্গেই ঐ বালকটিকে রাখিলে সে নিজেকে নিতান্ত যূথভ্রষ্ট বলিয়া অনুভব করিবে না। একটি ছেলে লইয়া পরীক্ষা সুরু করা ভাল অনেকগুলি ছাত্র লইয়া তখন যদি পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়, সহজ হইবে না। আপাতত শাল বাগানের দুই ঘরে নগেন আইচের তত্ত্বাবধানে আরো গুটি কয়েক ছাত্রের সঙ্গে একত্র রাখিলে কেন অসুবিধা হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। আপনারা মুসলমান রুটিওয়ালা পর্যন্ত চালাইয়া দিতে চান, ছাত্র কি অপরাধ করিল? এক সঙ্গে হিন্দু মুসলমান কি এক শ্রেণীতে পড়িতে বা একই ক্ষেত্রে খেলা করিতে পারে না?… প্রাচীন তপোবনে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত, আধুনিক তপোবনে যদি হিন্দু-মুসলমানে একত্রে জল না খায় তবে আমাদের সমস্ত তপস্যাই মিথ্যা।’

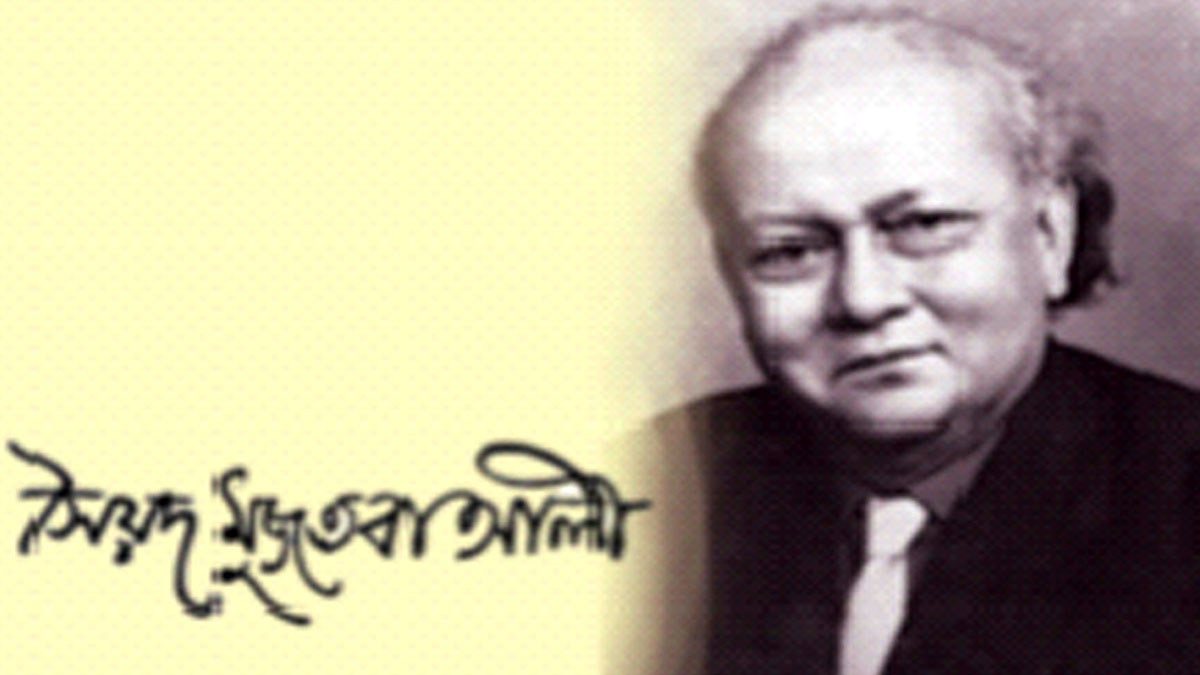

তবে সে-যাত্রা রবীন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। দশ বছর পরে বিদ্যালয়ের বিশ্বভারতী পর্বে সৈয়দ মুজতবা আলী প্রথম মুসলিম ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন।

উল্লেখ্য, সিলেট ব্রাহ্মসমাজ, মহিলা সমিতি ও আনজুমানে ইসলামিয়া ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান থেকে আমন্ত্রিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৯১৯ সালে সিলেটে যান। সেখানেই সৈয়দ মুজতবা আলী প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেখেন। সৈয়দ মুজতবা আলীর বড়ো ভাই সৈয়দ মুর্তাজা আলীর স্মৃতিকথায় জানা যায়: চাঁদনি ঘাটে সিলেটের বনিয়াদী জমিদার পরিবারের— মজুমদার বাড়ি, কাজী বাড়ি (এহিয়া ভিলা) ও দস্তিদার বাড়ির প্রতিনিধিরা ঘোড়ায় চড়ে এসে কবিকে সংবর্ধনা করেন। কবি, মৌলবী আবদুল করিমকে নিয়ে বসেন এক সুসজ্জিত ফিটন গাড়িতে।

সৈয়দ মুজতবা আলীর বয়স তখন মাত্র চৌদ্দ। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনে তিনি রবীন্দ্রনাথকে একটি পত্র লিখে বসেন। পত্রে রবীন্দ্রনাথের কাছে জানতে চান: ‘আকাঙ্ক্ষা করতে হলে কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার?’

রবীন্দ্রনাথ আগরতলা থেকে সেই চিঠির উত্তর দেন। উত্তর পেয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী তখন শান্তিনিকেতনে পড়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। প্রথম মুসলিম ছাত্র হিসেবে ভর্তি তো হলেনই, ১৯২১ সালে ১৬ সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতীর সম্মিলনী সভায় তিনি ঈদ উৎসব নিয়ে প্রবন্ধও পাঠ করলেন, তাও আবার রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে। এরপর ১৯২৩ সালে সৈয়দ মুজতবা আলীর সভাপতিত্বে বিশ্বভারতীর সম্মিলনী সভায় প্রাবন্ধিক রামচন্দ্র The little I know of Islam শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রসঙ্গক্রমে এও বলতে হয়, ১৯৩৫ সালে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে ঢাকা থেকে বুদ্ধির মুক্তির আন্দোলনের প্রবক্তা ও ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কাজী আবদুল ওদুদ শান্তিনিকেতনে নিজাম বক্তৃতায় অংশ নেন। বিশ্বভারতীর অর্থায়নে নিজাম বক্তৃতার আয়োজন করা হতো। আবদুল ওদুদ ছিলেন প্রথম বক্তা। ১৯৩৫ সালে ২৬-২৮ মার্চ তিনদিন তিনি শান্তিনিকেতনে তিনটি বক্তৃতা দেন। তাঁর দুটি প্রবন্ধের বিষয় ছিল ‘মুসলমানের পরিচয়’ ও ‘হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ’। নিজাম বক্তৃতায় আমন্ত্রণ পাওয়া এবং উল্লিখিত বিষয়ে বক্তৃতাদানের অনুমতি প্রাপ্তি প্রসঙ্গে ওদুদ লিখেছিলেন: ‘হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নিজাম বক্তৃতার বিষয়রূপে গণ্য করে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ শুধু যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, তাঁদের সুপরিচিত সজাগ মনের পরিচয়ও দিয়েছেন।… এই গুরু বিষয়ের আলোচনায় আমি অগ্রসর হয়েছি জ্ঞানের স্পর্ধায় নয়, দুঃখের তাড়নায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আনন্দিত আশীর্বাদে আমার সেই সামান্য প্রয়াস মহিমান্বিত হয়েছে।’

রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ অবস্থাতেও সভায় উপস্থিত হন। পঠিত তিনটি প্রবন্ধের সংকলন ‘হিন্দু-মুসলমান বিরোধ’ শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে, বিশ্বভারতী থেকে। বইটির ভূমিকাও লিখে দেন তিনি। ওদুদের প্রবন্ধপাঠে অংশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন: ‘এদেশের হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না, তখন মাঝে মাঝে দূর দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত কূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন করে আছে এমন এক-একটি সেতু। আবদুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি।’

পূর্ববাংলার প্রজা ও মুসলমান লেখকদের তিনি শুধু মানুষ হিসেবে নয়, মুসলমান হিসেবেও সম্মানের জায়গায় রেখেছেন। ইসলামের নবী ও ইসলামধর্ম সম্পর্কে তাঁর লেখা পত্র থেকে সেটি অনুধাবন করা যায়। তিনি কোনোভাবেই ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন না, বরঞ্চ নিজে তো বটেই, পারিবারিকভাবেও ইসলামধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এই কথার প্রমাণ হিসেবে যৎসামান্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা সঙ্গত মনে করছি। হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জন্মদিন উপলক্ষে ১৯৩৪ সালের ২৫ জুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বাণী পাঠিয়েছিলেন স্যার আব্দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দিকে। বাণীটি আকাশবাণীতে প্রচারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: ‘ইসলাম পৃথিবীর মহত্তম ধর্মের মধ্যে একটি। এই কারণে উহার অনুবর্তিগণের দায়িত্ব অসীম, যেহেতু আপন জীবনে এই ধর্মের মহত্ত্ব সম্বন্ধে তাহাদিগকে সাক্ষ্য দিতে হইবে। ভারতে যে-সকল বিভিন্ন ধর্মসমাজ আছে তাহাদের পরস্পরের প্রতি সভ্য জাতিযোগ্য মনোভাব যদি উদ্ভাবিত করিতে হয় তবে কেবলমাত্র রাষ্ট্রীক স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা ইহা সম্ভবপর হইবে না। তবে আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে সেই অনুপ্রেরণার প্রতি, যাহা ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র ও মানবের বন্ধু সত্যদূতদিগের অমর জীবন হইতে চির উৎসারিত। অদ্যকার এই পূর্ণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে মস্লেম ভ্রাতাদের সহিত একযোগে ইসলামের মহাঋষির উদ্দেশ্য আমার ভক্তি-উপহার অর্পণ করিয়া উৎপীড়িত ভারতবর্ষের জন্য তাঁহার আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা কামনা করি।’

বাণীটির ইংরেজি পাঠও আছে। ইংরেজি পাঠটি রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছিলেন। বাংলা পাঠে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদকে মহাঋষি হিসেবে অভিহিত করেছিলেন কবি। কিন্তু ইংরেজি পাঠে তিনি মহাঋষি শব্দটির অনুবাদ করেছিলেন ‘Grand Prophet of Islam’ হিসেবে। ১৯৩৩ সালের ২৬ নভেম্বর নবী দিবস উপলক্ষে একটি বাণী পাঠান রবীন্দ্রনাথ বোম্বের আনজুমানে আহমদিয়ার সম্পাদককে।

এরপর নয়ের পৃষ্ঠায়

Advertisement