সৌরাংশু

১৯৯৭, কলকাতা বইমেলা তখন ময়দানের ফুসফুসে। ময়দানে ঘুরতে ঘুরতে ছাই উড়াইয়া পাওয়া গেল কাহলিল গিব্রান। ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া মেলা থেকে উঠে আসা স্মৃতি।

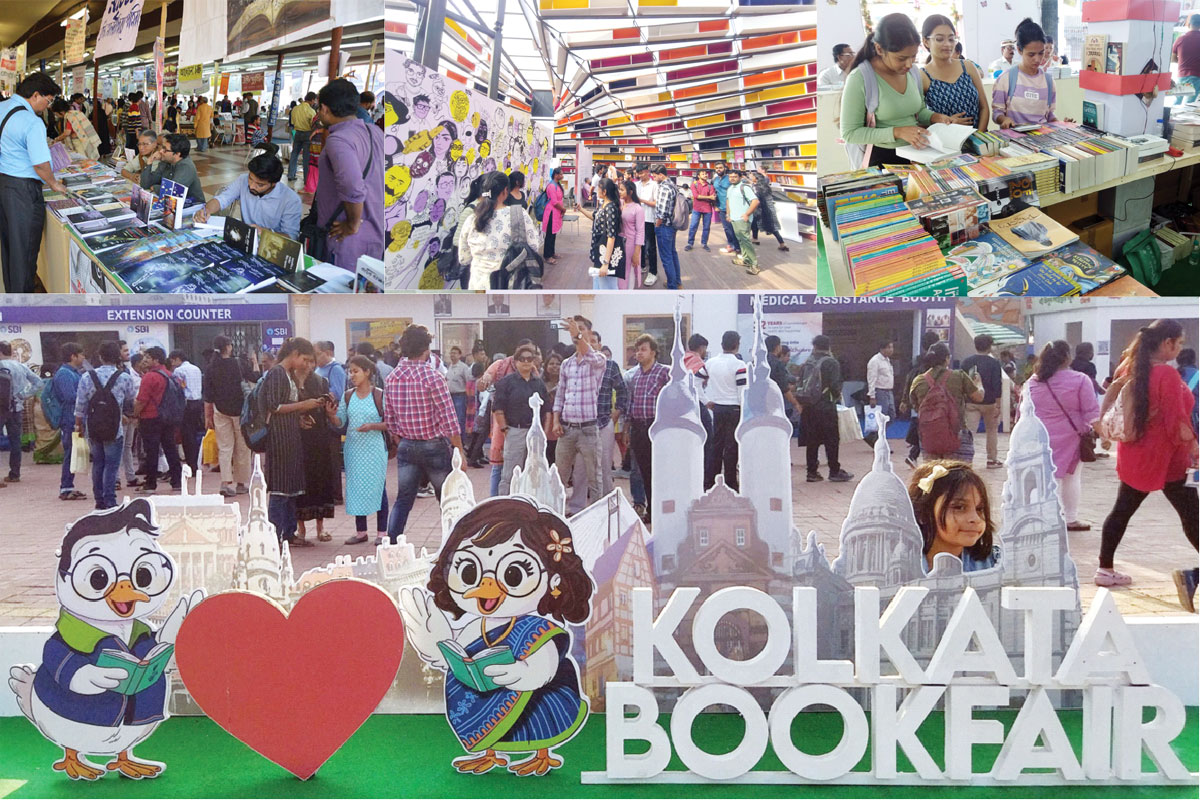

তারপর মেলা ফুসফুস বাঁচাতে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন হয়ে মিলনমেলায় অবস্থান করে শেষে থিতু হয়েছে সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছায় সেই প্রাঙ্গণের নামই হয়ে গেল ‘বইমেলা প্রাঙ্গণ’। সেখানেই ২০১৮ থেকে চলছে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্যিক বইমেলা এটি। প্রতি বছর স্টলের সংখ্যা বেড়ে চলে। নতুন পুরনো প্রকাশকরা এই একটা উৎসবেই সারা বছরের রসদ তুলে নিয়ে যান।

Advertisement

রসদ কি আমরাও তুলি না! এই আমরা যারা বৃত্তের বাইরের বাঙালি। বাংলা ভাষার জন্য হা-পিত্যেশ করে থাকি। দু’কলম সাহিত্যচর্চা করে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলি। আমাদের তো ভাঁড়ার ভরে ফিরবার সময়ই এটা। একটু ছবি তোলা হবে, দুটো অটোগ্রাফ, তিনটে পোড়া তেলের ফিসফ্রাই খেয়ে চোঁয়া, চার কাপ চা। এভাবেই মেলা আমাদের কাছে ধরা দেয়। মেলা অর্থাৎ মেলা বই! বইমেলা!

Advertisement

নয় নয় করে ঊনপঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করল পাবলিশার্স ও বুকসেলার্স গিল্ড আয়োজিত কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা। মাঝে একবছর কোভিড অতিমারীর জন্য বন্ধ না থাকলে আগামী বছর পঞ্চাশতম বইমেলা হয়ে যেত। মাইলফলক।

কিন্তু পঞ্চাশ কিংবা একশই কেন মাইলফলক হবে! কেন আটচল্লিশ নয়? কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলার ইতিহাসে আটচল্লিশ সংখ্যাটা একটা মাইলফলক হয়ে থাকবে। কেন? বলছি!

বইমেলায় যাঁরা নিয়মিত যান বা যাই, মঁমার্ত শব্দটার সঙ্গে কমবেশি পরিচিত সবাইই। প্যারিসের সেইন নদীর তীরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক এলাকা হল মঁমার্ত প্যারিস। উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, বহু শিল্পী মঁমার্ত বা তার আশেপাশে বসবাস করতেন, কাজ করতেন বা স্টুডিও করতেন, যার মধ্যে ছিলেন আমেদিও মোদিগ্লিয়ানি, ক্লদ মনে, রেনোয়াঁ, লৌত্রেক, পাবলো পিকাসো এমন কি ভিনসেন্ট ফোন গফও।

সেই ময়দানের সময় থেকেই বইমেলায় তার অনুকরণে বানানো হত মঁমার্ত। অর্থাৎ, সেখানে শিল্পীরা বসে তাদের হস্তশিল্প প্রদর্শন করতেন, এবং বিক্রিও করতেন। বইমেলার প্রচণ্ড ভিড়, উৎসাহী ক্রেতা। সাধারণ শিল্পীদের দু’পয়সা রোজগারও হত। আর বইয়ের বাইরে বেরিয়ে বইমেলার শিরা-ধমনী মাটির কন্দরে প্রবেশ করত।

মিলন মেলায় তো বটেই, এমন কি সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কের মেলা প্রাঙ্গণের পিছনের রাস্তা জুড়ে তাদের অবস্থান ছিল। সে এক চোখের আরাম বটে। বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়ে, বয়স্করা রঙবেরঙের পসরা সাজিয়ে বসেছে। মাটির সরার উপর অয়েল, টিশার্ট, ছোটখাটো গয়না ইত্যাদি থেকে শুরু করে, জল রঙ, প্যাস্টেল অথবা অ্যাক্রিলিক। ছোটো ছোটো মাটির কাজ, হাতের কাজও থাকত।

এবারে কর্তৃপক্ষ বিনা নোটিশে তাদের বসা বন্ধ করল বটে। তাতে কারুর কিচ্ছুটি হল না, শুধু বইমেলা উপলক্ষে যাঁরা সামান্য রোজগারের আশায় প্রচুর জিনিসপত্র কিনেছিলেন, তাঁদের পুকুর চুরি হয়ে গেল। ছোটোখাটোদের কথা আর কে ভেবে দেখেছে।

কর্মক্ষেত্রের বিশেষ কারণে এবারে প্রথম রবিবারের আগে গিয়ে উঠতে পারিনি। আসলে অক্সিজেনের আশায় যেদিন থেকে মেলা শুরু হয়ে যায় আমাদের মতো পরিযায়ীরা সেদিন থেকেই দিন গুনতে শুরু করি কখন দুরন্ত ঘুর্ণির পাকের মধ্যে পড়ে কমলেকামিনীর দর্শন পাব বলে।

কিন্তু পৌঁছে ইস্তক যেন সেই চেনা ছন্দটাই নেই। গ্রীষ্মের শেষের ধান কাটা হয়ে গেছে, শুকনো ধানের কুশি আছে পড়ে। রবিবার পেরিয়ে সোমবার পর্যন্ত সরস্বতী পুজো। তাতে হাতে হাত রেখে ঘোরার যতটা তাগিদ, হাতে বইয়ের থলি নিয়ে ঘোরার ততটা নয়। চারিদিক কেমন থমথমে। যেন রাজা, প্রজা, পাইক বরকন্দাজ আর রাজ কবি, সকলেই অজানা আশঙ্কায় শুকিয়ে গেছে।

আসলে শহর কলকাতা, শীতকালে যে পসরা নিয়ে সেজে ওঠে, তার ওমেই বইমেলা জীবন্ত হয়। সেই ওম যেন কোথায় ঠাণ্ডাই হয়ে গেছে। একে অ্যাপ আছে, ম্যাপ নেই। ৪৬৩ আর ৪৬৬-র মাঝের স্টলের অস্তিত্ব ম্যাপ এবং অ্যাপে আছে। বাস্তবে গেছে মেট্রোয় করে হাওয়া খেতে গঙ্গায়। হঠাৎ করে মাঠে একটা ত্রিকোণের সৃষ্টি হয়েছে। এসবের মধ্যেই বড় ছোটো মাঝারি প্রকাশকরা পসরা সাজিয়ে বসে আছে।

বইমেলা এলেই প্রতিবার সেই বই করার ঝকমারিটা সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে কানে আসতে থাকে। সময়ে পাণ্ডুলিপি জমা হয় না, সময়ে বই ছাপা হয় না। হলেও যথেষ্ট পরিমাণে ছাপা হয় না। অথবা পাতায় পাতায় মুদ্রণ প্রমাদ!

নতুন আশা, নতুন প্রাণের স্বপ্ন নিয়ে ছেলেমেয়েরা প্রকাশনের সমুদ্রে অবগাহন তো করেছেন, কিন্তু পেশাদারিত্বের দাঁড় ফেলে এসেছে ঘাটে। ঢেউ আসে, ঢেউ যায়, বাংলা প্রকাশনার নৌকায় লেখক প্রকাশক সম্পর্ক লাবডুব খেতে থাকে! স্থির হয়ে তাতে বসার উপায় নেই! শেষে সব কিছুর সলিল সমাধি হয় রয়্যালটির হিসাবে এসে।

অবশ্য কিছুকিছু প্রকাশনা সত্যিই নতুন দিগন্তের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসছে এই দুনিয়ায়। তাদের সমস্ত কিছু লেনদেন ইমেলে হয়। তাদের ই-বুকও ছাপা হয়। হিসাবও রাখা হয় তাদেরই ওয়েবসাইটে, যা লেখক ও প্রকাশক উভয়ের কাছেই প্রতীয়মান। শেষে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বই বিক্রিও হয়! তবে তার সংখ্যা নিতান্তই কম।

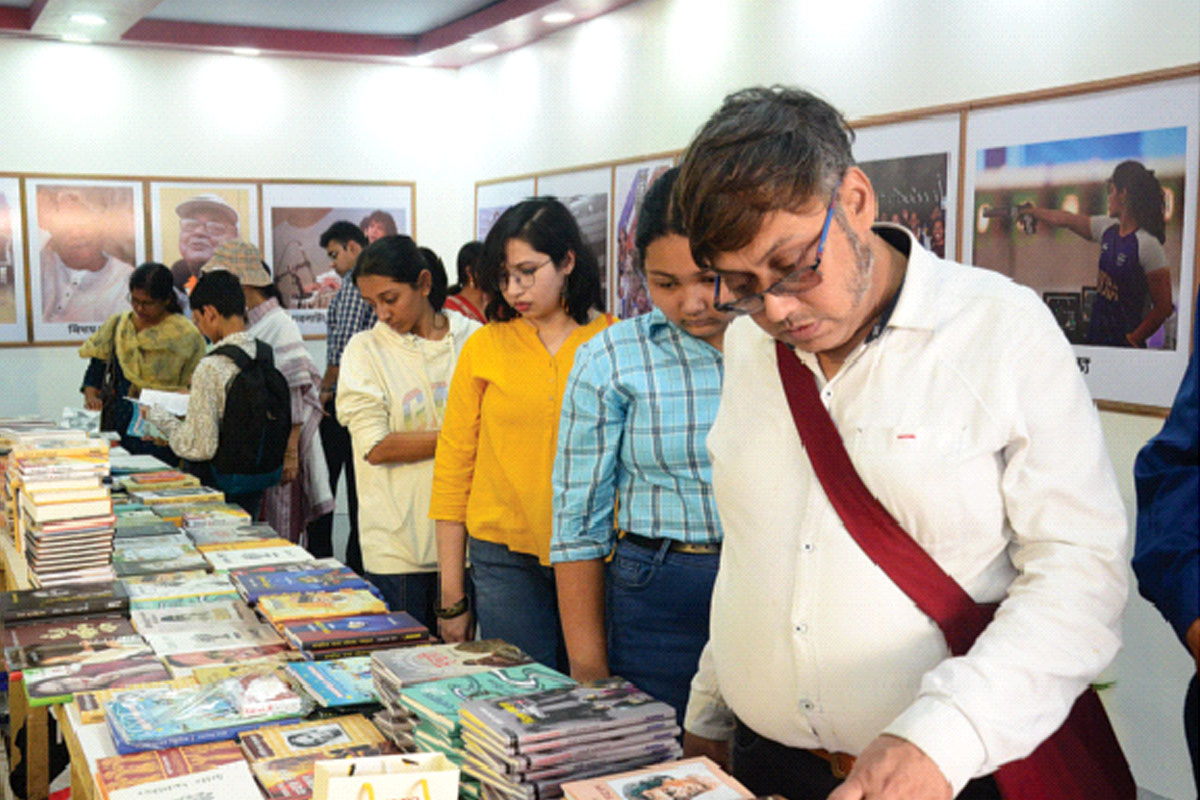

যদি প্রকাশনার অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করি অর্থাৎ বিষয়বস্তু, সেখানেও যে খুব একটা দারুণ কিছু পরিবর্তন হচ্ছে তা নয়। বেশ কিছু বছর আগে একটা সাহিত্য সম্মাননা দেওয়া হত বিশেষ কিছু বিষয়ের উপর গদ্যে। তাতে থ্রিলার বা গোয়েন্দা গল্পও ছিল। অর্থাৎ বছর দশেক আগেও সাহিত্যের অন্যান্য অপ্রতুল ধারাগুলির সঙ্গেই থ্রিলার বা গোয়েন্দা গল্প বেশ দুর্লভ ছিল। অথচ আজ যেদিকে তাকাবেন সেখানেই থ্রিলার বা গোয়েন্দা গল্প। তা তাতে গল্পের গরু গাছ ডিঙিয়ে প্লেনে চড়ে বসলেও দোষ নেই। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তন্ত্র-মন্ত্র আর হাবিজাবি।

আর ঐতিহাসিক গল্প? তারও একটা বাজার পরিলক্ষিত হচ্ছে বটে। যদিও অতি সাধারণ পাঠক ইতিহাস আশ্রিত গল্প এবং ছায়াছবিকেই আসল ইতিহাস ভেবে ভুল করে, তবুও অতীতের চাহিদা অপরিসীম। বিশেষত যেখানে আমাদের চেনা ইতিহাসের বাইরে গিয়ে এক অনাস্বাদিত গালগল্পকে সত্য বলে প্রতিস্থাপিত করা হচ্ছে।

কবিতার ক্ষেত্রেও কিছু কিছু কাজ মনে রাখার মতো হলেও অধিকাংশই ট্র্যাশ লিখিত হচ্ছে।

আসলে সামগ্রিক একটা চটজলদি পরশপাথরের খোঁজ পাওয়ার অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, যার তল পাওয়া কঠিন। সেটা হয়তো শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। বাংলা সাহিত্য চর্চায় যে জায়গাটায় বেশ বড় ধরনের ফাঁক অনুভূত হচ্ছে, সেটা হল প্রবন্ধ বা নিবন্ধ চর্চা! তথ্যচিত্রের দর্শকের মতো নিবন্ধ বা প্রবন্ধর পাঠক কম। তাই লেখকরাও পরিশ্রমের ধার ধারেন না প্রায়শই।

আমি নিজে যে বিষয়টা নিয়ে কিছুটা চর্চার চেষ্টা করি, সেই ক্রীড়া বিষয়ক যথেষ্ট ভালো কোনও প্রবন্ধ বা নিবন্ধ সংকলন এবার বইমেলায় পেলামই না। যা আছে, তা শুধু সেই চর্বিত চর্বন, ক্রিকেটের শূন্য দশক অথবা ফুটবলের সাতের দশক! যেখানে ফুটবলের তুলনায় বীরগাথার রচনা হয়েছে বেশি!

এই নিয়েই বইমেলা, এই নিয়েই সাহিত্য, আর এই নিয়েই চর্চা। তবে এসবের মাঝে দু তিনটে গল্প না বললে কি চলে! যে স্টলটা আমার আড্ডাঘর, সে স্টলে প্রতিদিনই মিষ্টিমুখ করানো হয়। একদিন মিষ্টি নিয়ে ঢুকছি, গেটে ব্যাগ চেক করল। এবারে অবশ্য চেকিং-এর খুব কড়াকড়ি ছিল, পুলিশেরও। সে নিয়ে পরে বলছি। যাই হোক ব্যাগ চেক করতে গিয়ে এক ছোকরা পুলিশ মিষ্টির বাক্সের দিকে দেখিয়ে বলল, ‘এটাও চেক করাতে হবে!’ বলে মিচকি মিচকি হাসছে! বললাম, ‘বেশ!’ বলে বাক্স খুলতে শুরু করলাম! ছেলেটা বিব্রত হয়ে আরে না না ইয়ার্কি মারছি টারছি বলে কাটাবার চেষ্টা করল। আমি গম্ভীর মুখ করে বললাম, ‘আমি কিন্তু সিরিয়াস!’ তারপর বাক্স থেকে একটা শোনপাপড়ি নিয়ে, ছেলেটার চোয়ালটা বাঁ হাতে নিয়ে একটু চাপ দিতেই বাধ্য ছেলের মতো মুখ খুলে গেল। তার মধ্যে শোনপাপড়ি চালান করে দিতেই গালটা লাল হয়ে উঠল ছেলেটার। পরের দিন আবার সেই গেটেই ছিল। ব্যাগের চেন খুলে চেকিং করাতে যাবার আগেই বলে উঠল, ‘না না ঠিক আছে, লাগবে না!’ সেই আর কি! কার যে কোথায় কী লাগে! রঙ শুধু কি আর মর্মে লাগে, কর্মেও তো লাগে!

রঙের কথায় মনে পড়ল। আরেকদিন স্টলে দাঁড়িয়ে আমার এক কবি কাম স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারছি, তার মাথায় একটা গলফ ক্যাপ। স্টলে তখন মায়ের সঙ্গে একটি বছর পাঁচ-ছয়ের ছেলে। সে হঠাৎ বন্ধুর দিকে দেখে বলে উঠল, ‘এই তুমি লেভ ইয়াসিনের মতো টুপি পরেছ!’ অ্যাঁ! বলে কী! এ ছেলে লেভ ইয়াসিন জানে! আপনারা বলবেন, আপনারাও জানেন! আরে আপনার জন্মের মাত্র বছর দশেক আগে বা একই সময়ে লেভ ইয়াসিন-সোভিয়েত ইউনিয়ন, আর এই ছেলেটার জন্মের পঞ্চাশ বছরেরও আগের ব্যাপার! এ যেন আপনি রবীন্দ্রনাথ আর লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া নিয়ে কথা বলছেন! বা ডানকার্ক নিয়ে আপনি সিনেমা বানাচ্ছেন! একটু পাঁয়তারা কষতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়াসিন কোন ক্লাবে খেলত? কী আশ্চর্য! তাও জানে ছেলে! শেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম আর কাকে চেনো? বলে ‘পিটার শিল্টন’! কী সব্বোনাশ! ছেলে শিল্টনকে চেনে! আবার হ্যান্ড অব গডও জানে! ভীষণ খুশি হয়ে তাকে স্টল থেকেই একটা বই উপহার দিলাম। স্টল মালিক পয়সাও দিতে দিল না। আমার রথ দেখা সেখানেই হয়ে গেল! কলা বেচার দরকারই পড়ল না!

আর সেই পুলিশের কথা বলছিলাম না! এবারে ক্রেতার থেকে পুলিশ বেশি ছিল! শেষের তিনদিন ছেড়ে ক্রেতার থেকে ফিশফ্রাইয়ের সংখ্যাও হয়তো বেশি ছিল!

জেলায় জেলায় মেলা হয়, আর বিজ্ঞাপন বেশি করে হয় কে কী গান করবে! আসলে বই পড়ার লোক কমে যাচ্ছে, সেটা পাঠকরা যত না বিশ্বাস করছে, তার থেকে বইমেলার উদ্যোক্তারা করছে অনেক বেশি। অথচ আলাদা করে উদ্যোগ নেই কিন্তু! আমার ছেলে বাংলা পড়তে পারে না, বলে হা হুতাশ করি অথচ তার সামনে শরদিন্দু, সুনীল না রেখে নীল পর্দার মোবাইল রেখে দিই, যেখানে তারা আকাশ খুঁজে পায়।

সত্যিই তো, আমাদের সঙ্গে আমাদের আগের প্রজন্মের যতটা পার্থক্য ছিল, আবার পরের প্রজন্মের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য অনেক অনেক বেশি! নতুন প্রজন্মের কাছে নীল পর্দা খুলে গেছে, খুলে গেছে আন্তর্জালের পৃথিবী, তথ্য ঝোলা ঝোলা ভরে তাদের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। কিন্তু সেই সমস্ত বিপুল তথ্যের নির্যাস বার করে তাকে কাজে লাগাবার শিক্ষা পায়নি! ফলস্বরূপ আইঢাই পরিস্থিতি।

এ সব তো গেল পশ্চিম বাংলার বুকে বাংলা বইমেলার কথা। কিন্তু বাংলার বাইরে! আগরতলাকে তো আর বৃত্তের বাইরের বাঙালি বলা চলে না! বরং সেই কথাটা খেটে যায় আমাদের জন্য। আমরা যারা বৃত্তের বাইরে থাকি। ভাষা সংখ্যালঘু হয়ে দিন গুজরান করি! বিপুল সংখ্যক বাঙালি জনগণের মধ্যে অধিকাংশই ভাষাটাকে ভুলে যেতে চাইছে। কাজের ভাষা, বাস্তবের ভাষা, প্রাণের ভাষাকে আজ প্রতিষ্ঠাপিত করছে। দিল্লি ছেড়ে দিন, পশ্চিমবঙ্গেই ভাষার দুয়োরানি সুলভ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা তাহলে কোথায় যাবে?

কোথায়ই বা যাবে! প্রতি ৫০ কিলোমিটারে ভাষা তার রূপ বদলায়। তাই ভাষার ভরকেন্দ্রের চৌদ্দশ কিলোমিটার দূরে আমাদের ভাষাটাকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াইটা অন্যরকম। সেখানে অন্তর্ভূক্তির কথা সোচ্চারভাবে বলা হয়েছে! যে কোনও ভাষা, অন্য ভাষার সঙ্গে মিলে মিশেই বেঁচে থাকে। চর্চার মাধ্যমেই বেঁচে থাকে এই বাংলা! ভারতের বাইশটি ভাষার একটি অন্যান্য ভাষাগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে নতুন আশ্বাসে বেড়ে উঠছে। দিল্লির এই বাইশতম বইমেলা যা ৫, অশোকা রোডস্থিত বাংলোর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে বাংলা ছাড়াও অন্যান্য ভাষার বই, আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক আয়োজনের ব্যবস্থা রয়েছে। যাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে লেখার ভাষা খুঁজে পায় ইতিহাস।

বাইশতম দিল্লি বইমেলা আগামী ২০-২৩ মার্চ, ২০২৫ অবধি আয়োজিত হবে। তার তোড়জোড় চলছে জোর কদমে! এবারে তরুণতর প্রজন্মকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রই হোক বা প্রশাসনিক ক্ষেত্র। প্রতিটি ছোটদের উপহার বা পুরস্কার এবারে দেওয়া হবে বুক কুপনে! আশা করা যায় এতে বই বিক্রয়ও বাড়বে!

আসলে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে ভাষার আন্দোলন বেশ কষ্ট করেই চালাতে হয়। নিজের ভাষায় সংস্কৃতি চর্চা করতে গেলে তার অন্য দিকও আছে, বৃত্তের ভিতরে যারা থাকে, তাদের কাছে বহির্বঙ্গের এই ভাষা আন্দোলন খুব একটা সহজে ধরা যায় না।

বইমেলার শেষ সপ্তাহে একটি আলোচনা সভায় অংশ নিতে গিয়ে ড. তপোধীর ভট্টাচার্যর সঙ্গে আলাপ হল। তিনি ধ্রুপদী বাংলাকে বহির্বঙ্গে প্রচারিত করার সমস্যা এবং প্রত্যয় নিয়ে জোরালো বক্তব্য রাখলেন। বইমেলায় গিয়ে প্রথমদিনই মিডিয়া ব্যক্তিত্ব পরঞ্জয় গুহ ঠাকুরতার সঙ্গে দেখা হল ডয়েচেভেলের মঞ্চে। তিনিও বর্তমান মিডিয়ার কার্যকলাপ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন। ভাষা উন্মুক্ত হলে তার সঙ্গে অনেক বেনোজল ঢোকে। সেই সমস্ত বেনোজলকে নালা পরিষ্কারকারীর বিশেষ প্রয়োগেই সফল হতে পারে।

বইমেলা আমাদের দুর্গাপুজা। সেই দুর্গাপুজোকে মনঃপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ‘কী যেন নেই এই ভাবনায় প্রাণপাত না করে ভবিষ্যতের আশু কর্তব্যের দিকে তাকানোটাই মূল কাজ।

কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা— বিশ্বের বৃহত্তম বাণিজ্যিক মেলায় আমার প্রতিবারের আসা শুধুমাত্র সারা বুক ভরে নির্মল শ্বাস নিয়ে ফিরে যাবার জন্য। এবারে একটা দম বন্ধ করা পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে তা আগেও বলেছি। তবু কোথও যেন আশার বাণী শোনা যাচ্ছে। সেই যে সেই ছোটোটি, যে লেভ ইয়াসিনকে চেনে সেই ছেলেটি আশার বাণী। অথবা যে মেয়েটা পকেটমানি যথেষ্ট না থাকায় বইয়ের দোকান থেকে পছন্দের ঔপন্যাসিক বা গল্পকারকে বগলদাবা করে ফিরতে পারেনি, সে যখন ঐ ভিড়ভাট্টার মধ্যেই মন দিয়ে একটা উপন্যাস পুরো পড়ে যায়, সে আশার বাণী।

বৃত্তের বাইরে অবশ্য সেই অধিকারটুকুও নেই। এখানে নিত্যদিন অন্য ভাষাগুলোর সঙ্গে মিলে মিশেও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই থাকে। আর লড়াইটা প্রতিনিয়ত যারাই করতে পারছে তারাই ভাষাটার হাত ধরে দাঁড়ানো এক নির্ভীক সৈনিক।

বইমেলা অর্থাৎ মেলা বইয়ের মেলা এই জন্য জরুরি যে বইমেলাতেই ভাষাটাকে বাঁচিয়ে রাখার শপথ নেওয়া সম্ভব হয়। পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা এবং দিল্লির প্রকাশকরাও সেই লড়াইতে স্বেচ্ছায় সামিল হচ্ছেন। প্রস্তুতি তুঙ্গে, তাই আজ এখানেই সমাপন করছি। আসলে বই পড়া অন্যান্য অনেক বেশি শক্তিশালী মাধ্যমের সঙ্গে লড়ে টিকে আছে। এই মশাল নিভতে দেওয়া হয় না। বইকে বন্ধু করতে পারলে প্রকৃত জ্ঞানের অন্বেষণও সহজ হয়ে যায়। আর কে না জানে সারা জীবনের সঞ্চয় তো শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমেই আলোকিত নিহারিকার মতো ছড়িয়ে পড়ে।

Advertisement