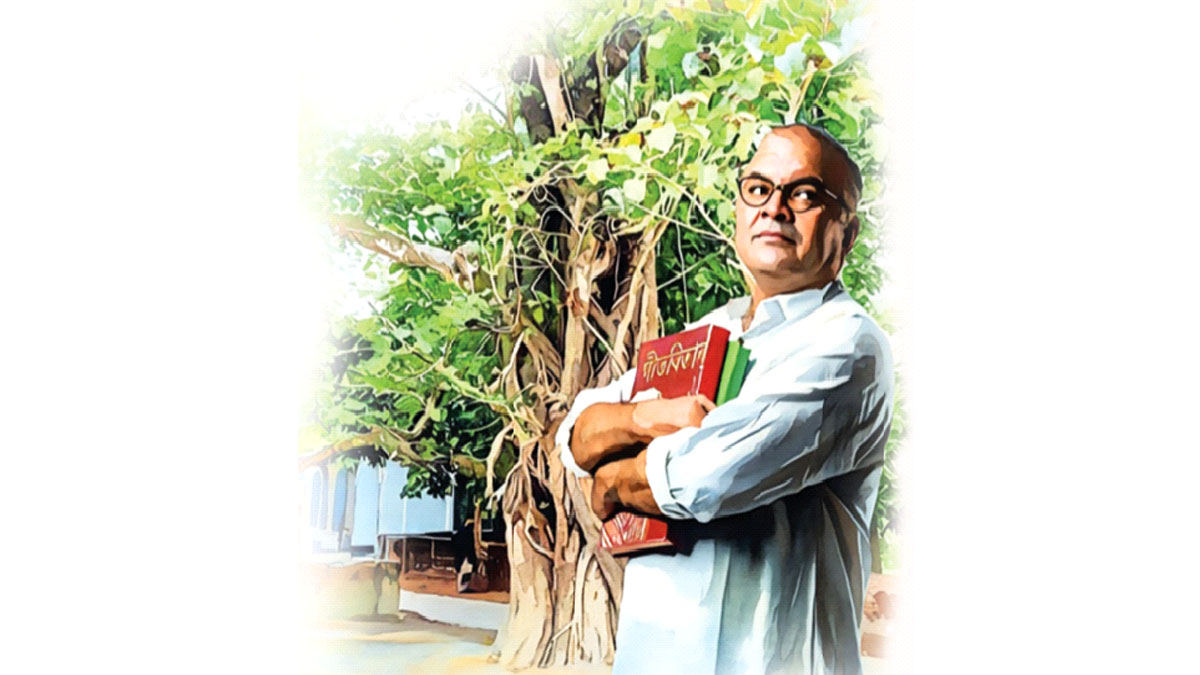

রণজিৎ সরকার

‘মা, মা-আ, ও মা।’

ছোট মেয়ের ডাকে সম্বিত ফিরে পেলেন রাধারাণীদেবী। সাড়া দিলেন,‘অ্যাঁ।’

‘কী এত ভাবছ মা?’

‘না, কিছু না।’

‘না বললেই হল! বল তো কী এত সাত-সতের ভাবছ?’

‘ভাবনার কী আর শেষ আছেরে মা! কত স্মৃতি জমে আছে। এখন— এই বেলা শেষে ভিড় করে আসে সব।‘

‘আমি জানি তুমি আজকাল ঘুরুর কথা বেশি করে ভাবছ।’

মৃদু হাসলেন রাধারাণীদেবী, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ঘুরু আমার মেয়ে ছিল না রে— ও আমার ছেলে ছিল। আর আমি…।’

‘থাক মা, কষ্ট পেও না।’

Advertisement

‘আমি সত্যিই ওর কথা ভাবছিলাম। তুই বুঝলি কীকরে? দাদুভাই বলেছে বুঝি।’

‘হ্যাঁ। তোমার সব মনের কথা ওকে গল্প করে বলেছ। তুমি নাকি ঘুরুর কথা বলতে গিয়ে কেঁদেছও। কেঁদো না মা। জানি অপরাধবোধ মানুষকে পোড়ায়। জ্বালায়। অনেক কিছুই মেনে নিতে হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। চল খাবে চল।’

Advertisement

কতদিন কেউ এমন করে খেতে যেতে বলেছে বলেই মনে করতে পারলেন না। শুধু বললেন, ‘তুই দুদিনের জন্য এসে অত ব্যস্ত হোস না। জামাইয়ের খেয়াল রাখ। তোর দাদা বৌদি কতখানি কী করবে আমি জানি না। আর আমার শরীরের যা অবস্থা….।’

‘থাক মা, তোমার কষ্ট হচ্ছে। সবই বুঝতে পারছি। ভেবো না।’

‘ভাবনা এসেই যায়। শেষ বয়সে এই ভাবনাটুকুই সম্বল। তুই বরং যা। দেখ জামাইয়ের জন্য কী ব্যবস্থা করেছে তোর বৌদিরা। জানিনা ওরা মানসম্মান আর রাখবে কিনা! তোর বাবাকে পইপই করে বারণ করেছিলাম তখন। এক ছেলেকেই সব দিতে না করেছিলাম। শোনেননি। ভীষণ ঝামেলা হয়েছিল তোর বাবার সঙ্গে। বৈষয়িক বুদ্ধি কোনও কালেই ছিল না। সহজ সরল ভাল মানুষ। যেটা মনে হত সেটাই করতেন। অনেক করে বুঝিয়েছিলাম। বলেছিলাম, উইলে অন্তত একটু পরিবর্তন কর। আমাদের অবর্তমানে মেয়ে জামাই নাতি নাতনিরা এলে কোথায় থাকবে? যত্নআত্তি করার লোক থাকবে না। এটা কি মানা যায়? তোর বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এই প্রথম উনি আমার কথা শুনলেন। উইলে একটা ঘর মেয়ে জামাইদের থাকার জন্য রাখলেন। মধুময়কে দিলেন ডেকরেটরের ব্যবসা। সঙ্গে এ বাড়ির গেস্ট এলে তাদের দেখভাল করার দায়িত্ব। দায়িত্ব দিলেই কি তা পালন করে সবাই ঠিকঠাক। করে না। ভাইয়ে ভাইয়ে যা অবস্থা হয়েছে— আমি ভাবতে পারি না।

যা যা তুই-ই দেখ। আমি তো বেঁচে আছি নাম-কা ওয়াস্তে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা করতে পারি না। বুকটা হু-হু করে।’

‘চিন্তা করো না, মা। তোমার হাঁটুর ব্যথাটা কি বেড়েছে? তোমার খাবারটা কি এখানেই দিয়ে যাব?’

‘না না, মন সায় দিচ্ছে না। তুই বরং যা। আমি একটু বাদে যাবার চেষ্টা করছি।’

অবস্থাপন্ন ঘরের শহুরে মেয়ে ছিলেন, কিন্তু বিয়ে হয়েছিল গ্রামে। সেই সব দিনে, সেই সব দিনই বা বলি কেন, আজো কি মেয়েদের ইচ্ছে অনিচ্ছের দাম দেয়া হয়? তাদের ভাল লাগা খারাপ লাগার অধিকার থাকতে নেই। বাবার ঘরে না, স্বামীর ঘরেতে তো নয়ই। এই রকম জীবনকে অভ্যস্ত করে নিতে হয় ভবিতব্য মেনে। আধুনিক মানসিকতা গ্রামে অচল। ভাবাও যায় না। আশা করা তো দূর। তবুও তিনি সায়া ব্লাউজ শাড়ি চটি পরে ফিটফাট থাকতেন। নানান কথা শুনতে হত এর জন্য। তাঁকে নিয়ে হামেশাই মুখরোচক চর্চা হত। চমৎকার উজ্জ্বল গৌরবর্ণা রাধারাণীদেবীকে আড়ালে মেমমাগীও বলতো গাঁয়ের লোকে। সে কথা যে উনি জানতেন না, এমন নয়। উনি এই গ্রাম্য মানুষগুলির বিশেষত গ্রাম্য মহিলাদের পিছিয়ে পড়া মানসিকতাকে দোষ দেননি কোনোদিন। তাই যখন মহিলারা তাঁর কাছে নানান পরামর্শের জন্য আসত এমনকী চিঠি লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করতো তাদের দূর দেশে থাকা পরিযায়ী শ্রমিক স্বামীদের জন্য। ফেরাতেন না।

স্বামী তারাপদবাবুও মাটির মানুষ ছিলেন। একান্নবর্তী পরিবার ছিল। তাই যখন তাঁরা পৃথগন্ন হলেন মনে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারায় তারাপদবাবুর মন ছিল না। ভাইরা তাঁর ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে তাঁকে ঠকিয়ে কপর্দকশূন্য করে দিল। অথৈ জলে পড়লেন তিনি ছেলে মেয়েদের নিয়ে। গ্রাম ছেড়ে শহরে এলেন অবস্থা ফেরানোর আশায়। কী করবেন ভেবে কুলকিনারা করে উঠতে পারলেন না। চারিদিক থেকে যখন হতাশার জালে জড়িয়ে পড়লেন ঠিক তখনই সংসারের হাল ধরলেন রাধারাণীদেবী। সামান্য বিদ্যে ছিল, সেলাইয়ের কাজ জানতেন। সেটুকু সম্বল করেই এই সংসার বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা চলল। সে এক অসম সংগ্রাম। ডানে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। অনেক রাত অব্দি সেলাই করতেন। অবিরাম অবিশ্রান্ত। সকাল হলেই দোকানে দোকানে যাওয়া। নতুন অর্ডার নেয়া। অর্ডারি মাল সাপ্লাই দেয়া। তেতে পুড়ে ঘরে ফিরে বিশ্রাম না নিয়েই জামাকাপড় ছেড়ে রান্নাঘরে। ছেলে মেয়ে স্বামীর খাবার ব্যবস্থাপনায় কোনও ত্রুটি রাখতে চাননি তিনি। কিন্তু না চাইলেও কি সব সময় পেরেছেন? পারেননি। মনে মনে ঈশ্বরকে ডেকেছেন। ছেলে মেয়ের ক্ষুধাকাতর মুখ দেখে স্থির থাকতে পারেননি। তবুও কোনও অভিযোগ করেননি স্বামীর কাছে। ঈশ্বরের কাছে দাঁতে দাঁত চেপে শক্তি ভিক্ষা করেছেন। নুয়ে পড়েননি দারিদ্রে। জেদ চেপেছে এই অসহ পরিস্থিতি থেকে নিজেকে এবং সংসারটাকে বার করে আনার।

পোড়ামাতলা রোডের ওপর রাধাশ্রী দোকানটা কাটা পোশাকের। একদিন ওটার মালিকানা তাঁদেরই ছিল। তখন দোকানটার নাম রাধাশ্রী ছিল না। ছিল সেনমশাই। যাত্রাপালার নানান সাজ-সরঞ্জাম ভাড়া দেয়া হত সে সময়। গ্রাম থেকে প্রতিদিন তারাপদবাবু এসে দোকান সামলাতেন। সে কাজও তিনি ঠিকমত করতেন না। তার জন্য গঞ্জনাও কম শুনতে হত না। মরমে মরে যেতেন রাধারাণীদেবী। দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। কাঁধে কার করস্পর্শে পেছন ফিরে চাইলেন। সমস্ত শ্রান্তি ভুলে হাসিতে উদ্ভাসিত হলেন, ‘আরে সাবিত্রী তুই!’

‘ঠিক চিনেছি। কত দিন পর দেখা তোর সঙ্গে। এই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এত কী ভাবছিলিস?’

‘সে কথা না হয় পরে বলি সই। তুই কোথা থেকে?’

‘আমরা তো প্রতাপগড়ে থাকি। নবদ্বীপধাম স্টেশন থেকে দুটো স্টেশন দূরে। ওখানেই শ্বশুরবাড়ি। পোড়মাতলায় এসেছিলাম। অনেক দিনের মানত ছিল। গাছঘেরা মালা দেব বলেছিলাম মাকে। সেটাই আর দেয়া হয়ে উঠছিল না। আজ দেব মনে করেই বেরিয়েছি। তোরা কি প্রাচীন মায়াপুরেই আছিস এখন?’

‘না রে। এই শহরের রামসীতা পাড়ায় চলে এসেছি বেশ কিছুদিন। একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছি নাম মাত্র ভাড়ায়। ওটাকে বাড়ি বলা ঠিক চলে না বুঝলি। পরিত্যক্ত বাড়ি। ভবঘুরেদের আস্তানা বলতে পারিস।’

সাবিত্রী বিস্ময়ে বলল, সে কি! তোর তো অবস্থাপন্ন ঘরেই বিয়ে হয়েছিল শুনেছিলাম।’

‘ছাড়। সে সব কথা না হয় পরে শুনিস। পুজো দেয়া হয়েছে তোর?’

‘যাচ্ছিলাম পুজো দিতেই। তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কী যে আনন্দ হচ্ছে কী বলব। পুতুল খেলার দিনগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে।’

রাধারাণী দেবী ম্লান হাসলেন। বললেন, ‘চল চল, পুজোটা আগে সেরে নে। তারপর আমার বাড়িতে গিয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বাড়ি ফিরিস। অনেক কথা বলার আছে।’

প্রাণের সইয়ের এতটা দুরবস্থা কল্পনাই করতে পারেননি সাবিত্রীদেবী। দেখে শুনে ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, ‘একটা পরামর্শ দিতে পারি। তোর সাংসারিক সুরাহা কিছুটা হলেও লাঘব হতে পারে।’

উৎসুক চোখে চাইলেন রাধারাণীদেবী। মুখে কিছু বললেন না। সাবিত্রীদেবী বললেন, ‘দেখ আমার অনেক ছাগল আছে। পুষবি একটা? ছেলেমেয়েদের দুধ খাওয়াতে পারবি। দুধ বিক্রি করে কিছু রোজগারো বাড়াতে পারবি। এমন কি ছাগলের বাচ্চা বড় হলে বিক্রি করেও ঘরে কিছু আমদানি হতে পারে। পুষবি? ভাব, ভেবে বল। মনে হয় কোন অসুবিধে হবে না। জায়গা তো রয়েছে দেখছি তোর এখানে।’

রোদ পড়ে এল। সাবিত্রীদেবী বললেন, ‘এবারে উঠি রে। বাড়ি তো চিনে গেলাম। আসব মাঝে মাঝে। তুইও যাস। জমিয়ে পুতুল খেলব ছোটবেলার মত। তোর মেয়ে তো আমার ঘরে বউ হয়ে এখনো আছে।’

‘অ্যাঁ, বলিস কী!’

রাধারাণীদেবী বিস্ময়ে ফের বললেন, ‘এখনো পুতুলগুলো রেখেছিস? সেই জুতোর বাক্সে?’

‘রেখেছি তো। সঞ্চয়ে আর কী-ই বা রাখব বল!’

রাধারাণীদেবী মাথা নাড়লেন আনমনে। ‘আমার আর সঞ্চয় বলে কিছু নেই রে। এই আমার খেলাঘর এখন।’

অনেক্ষণ সাবিত্রীদেবী চলে গেছেন। চুপচাপ নিজের ভেতরে নিজেকে হারিয়ে বসে রইলেন রাধারাণীদেবী। সইয়ের কথাগুলো আর একবার ভাবলেন। মন্দ বলেনি ও। একদিন গিয়ে একটা ছাগলের বাচ্চা নিয়েই আসবেন। দেখা যাক ভাগ্য তাকে কত দূর নিয়ে যায়।

অবশেষে রাধারাণীদেবীর সংসারে একজন পোষ্য বাড়ল। বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন সইয়ের বাড়ি। অনেকগুলো বাচ্চার ভেতর থেকে বেছে একটাকে বাড়ি নিয়ে এলেন। ছাগলছানাটির গায়ের রঙ ঘোড়ার গায়ের মত উজ্জ্বল সোনালি। তাই ওর নাম দিলেন ঘুরু। গলায় ঘন্টা, গায়ে জামা পরালেন। ওর শোবার বিছানা তৈরি করলেন নিপুন হাতে ছেঁড়া শাড়ি সেলাই করে। যেন গদি। দেখতে দেখতে ঘুরু বড় হয়ে উঠল। দুরন্তপনা বাড়ল। এঘর ওঘর ছুট ছুট। গলার ঘন্টা টুং টুং… ছেলে মেয়েদের উল্লাস আনন্দ। একদিন ঘুরু মা হল। রাধারাণীদেবীর রোজগারে সাহায্য করতে লাগল সফল সন্তানের দায়িত্বে। ওর সাহায্যে নিজের ছেলে মেয়েদের শিক্ষিত করার স্বপ্ন ক্রমে বাস্তবায়িত হল। ধীরে ধীরে মিলিত চেষ্টায় সংসারের হাল পরিবর্তন হয়ে আজকের স্বচ্ছল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ক্রমে ঘুরুর বয়স হল। এখানে ওখানে মল-মূত্র ত্যাগ করে নোংরা করার জন্য, এমনকী দামী বইপত্রর পাতা ছিঁড়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলার জন্য ছেলেমেয়েরা বিরক্তি প্রকাশ করতে লাগল।

‘মা, এ আর সহ্য হচ্ছে না। এবার এটাকে বিদেয় কর। অনেক হয়েছে। আর ছাগলের পাল রেখে কাজ নেই।’

রাধারাণীদেবীর বুকটা ধক করে উঠল। সচ্ছলতা এসেছে বলে আজ ঘুরুকে… মন থেকে কিছুতেই মানতে পারছেন না তিনি। দিন দিন অনুযোগের পাহাড় জমছে তাঁর কাছে। তবুও ঘুরুকে বিদেয় করার কথা ভাবতে পারছেন না। এতখানি কৃতঘ্ন তিনি কেমন করে হবেন! এক সময়ে সংসারের দাবির কাছে তিনি হার মানলেন। একে একে সমস্ত ছাগল বিক্রি করে দিলেন বুকে পাথর চাপা দিয়ে। ঘুরুকে পারলেন না। বয়সজনিত কারণে ওর কোনও খরিদ্দার নেই। সইয়ের কথা মনে পড়ল রাধারাণীদেবীর। ও বলেছিল, ‘অসুবিধে হলে— যদি রাখতে না পারিস তবে ওকে আমার কাছে ফেরত দিয়ে যাস।’

সকাল থেকেই মনখারাপ রাধারাণীদেবীর। যত্ন করে খাওয়ালেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। ঘুরু সম্ভবত বুঝতে পেরে গেছে। ভাল করে খাচ্ছেও না। অবলা প্রাণী মুখে ভাষা নেই। ফ্যালফেলে চোখে দেখছে তার এত দিনের আবাস। গলায় পরিচিত ডাক নেই। ঘরঘরে আওয়াজ করছে মাঝেমধ্যে। পাড়ার দুটি ছেলে এসে গেছে ঘুরুকে নিয়ে যাবার জন্য। রাধারাণীদেবী আর পারলেন না। ধীর পায়ে সরে গেলেন। ঘুরু শেষবারের মত আর্ত স্বরে একবার ডেকে উঠল। কিছুতেই যাবে না। চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। টেনে হিঁচড়ে ওরা ঘুরুকে বার করে নিয়ে গেল। রাধারাণীদেবী নিজেকে ঘরবন্দি করে ফেললেন। বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হলেন। অসীম এক শূন্যতায় ছেয়ে রইলেন বেশ কিছুকাল। ধীরে ধীরে এক সময়ে কালের নিয়মে মন শান্ত হয়ে এল তাঁর।

আর আজ এই শেষ বয়সে অথর্ব বন্দি জীবনের ভেতর তাঁর মন উধাও। ঘুরুর কথা আজ বেশি করে মনে পড়ছে। কুরে-কুরে খাচ্ছে তাকে। তিনি ঘুরুকে উপেক্ষা করেছিলেন একদিন। আজ তাঁর উপেক্ষার জীবন। যাওয়ার সময় ঘুরু খুব কেঁদেছিল। তিনিও কাঁদছেন। ঘুরুর যন্ত্রণা তাঁকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। অস্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে বিড় বিড় করেন। ‘আমায় মাপ করে দে ঘুরু। একবারটি ফিরে আয়। আমার যোগ্য সন্তান হয়ে ফিরে আয়, আসবি না?’

ছোট মেয়ে ফের ডেকে উঠল, ‘মা…ও মা।’

Advertisement