ড. বিমলকুমার শীট

উনবিংশ শতাব্দী ছিল প্রকৃতই সভাসমিতির যুগ। ঐ সময়কার সামাজিক ইতিহাস রচনায় সভাসমিতির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বাংলায় নব-চেতনা ও নবজাগরণ আনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সভাসমিতির কার্যকলাপ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ও সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে বেথুন সোসাইটির ভূমিকা ছিল অন্যতম। বেথুন সোসাইটি প্রায় চল্লিশ বছর টিকে ছিল। প্রথম কুড়ি বছর নিয়মিত ও সুষ্ট ভাবে তা চলছিল। উদারচেতা ভারতহিতৈষী বেথুন সাহেবের আকস্মিক মৃত্যুর (১২ আগষ্ট ১৮৫১) মাত্র চারমাস পরে ১১ ডিসেম্বর ১৮৫১ সালে তাঁর নামে এই সোসাইটি প্রতিষ্টিত হয়। আট বছর পর যোগ্য ব্যক্তি আলেকজান্ডার ডাফের সভাপতিত্বে চার বছর (১৮৫৯-১৮৬৩) বেথুন সোসাইটির কার্য পরিচালিত হয়েছিল।

Advertisement

১৮৫১ সালে বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর এর কার্যকলাপ বেশ ভালোভাবেই চলছিল। কিন্তু ১৮৫৯ সালে নবনির্বাচিত সভাপতি জেমস হিউম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে সোসাইটির মাসিক অধিবেশন বন্ধ হয়ে যায়। তাই জুন মাসে প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা হল না। আবার সদস্যদের চাঁদাও ঢের বাকি পড়ল। এরূপ পরিস্থিতিতে জেমস হিউম হঠাৎ বিলাতযাত্রা করলেন। তবে ভারতবাসী এবং ইউরোপীয় সাহিত্য রসিকদের সমবেত চেষ্টায় এই সমিতি আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তাই সহঃসভাপতি ডাঃ নর্মান চেভার্স এবং সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র সোসাইটিকে পুনরায় একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন।

Advertisement

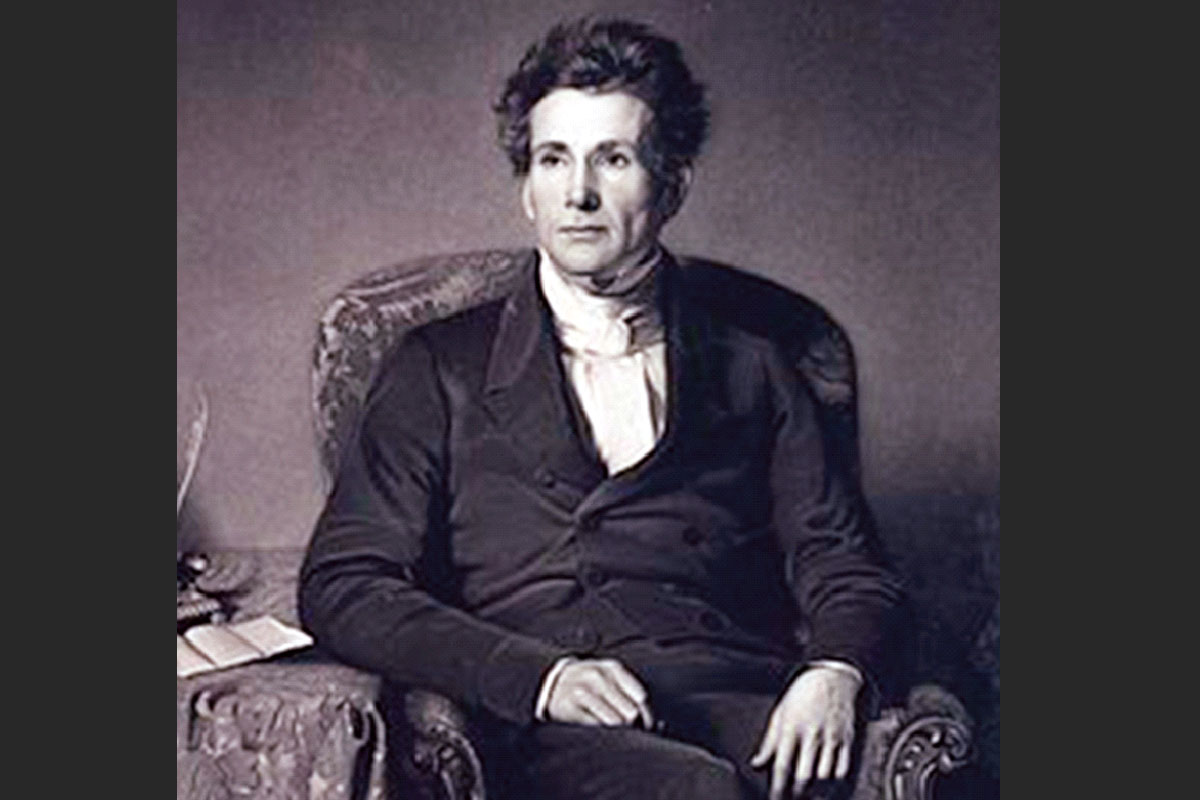

পাদ্রী ড. আলেকজান্ডার ডাফ তখন ভারতবর্ষে বিশেষ খ্যাত হয়েছেন। তিনি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সিনেটের সদস্য ও আর্ট ফ্যাকাল্টির প্রথম সভাপতি। সম্পাদনা করেছিলেন Churchian ও Calcutta Review মতো পত্রিকা। কলকাতা ছিল তাঁর অন্যতম কর্মকেন্দ্র। তাই ড. ডাফকেই সোসাইটির পদে বসানোর চেষ্টা করা হয়। সোসাইটির পক্ষে ডাঃ চেভার্স এবং সম্পাদক রামচন্দ্র মিত্র তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করলেন। ড. ডাফ দুটি বিষয়ে সোসাইটির নিয়মাবলী সংশোধনের প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁদেরকে বুঝিয়ে বলেন – ১] গ্রীষ্ম ও বর্ষার সময় সোসাইটির অধিবেশন বন্ধ রাখতে হবে ২] সোসাইটির মূল নিয়মে ‘ধর্ম’ বিষয়ে যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা সংশোধন করতে হবে। শেষের বিষয়ে তাঁর মত এই ছিল যে, কোন বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা না করলেও ধর্মের ঐতিহাসিকতা এবং বিভিন্ন ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি আলোচনায় কারও আপত্তি থাকা উচিত নয়। দুটি বিষয়ে ডাফের মত যাচাই করে নেওয়ার জন্য সোসাইটির সদস্যদের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডাফের প্রস্তাব গ্রহণ করে নেওয়া হয়। ১১ আগষ্ট (১৮৫৯) আলেকজান্ডার ডাফ সাধারণ মাসিক সভায় সভাপতিত্ব করেন। সোসাইটির কাজ এভাবে নতুন পরিবেশে শুরু হল। রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ এবং কলকাতার লর্ড বিশপ এর পৃষ্টপোষক হলেন।

সোসাইটির প্রথম অধিবেশন হল ১৮৫৯ সালে ১০ নভেম্বর ড. ডাফের সভাপতিত্বে। তিনি সভাপতির আসন থেকে একটি সুচিন্তিত ভাষণ প্রদান করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়াস তিনি আবেগভরে বর্ণনা করলেন। বেথুন সোসাইটির মত প্রতিষ্ঠানের জ্ঞান বিজ্ঞানে আলোচনার দ্বারা সমাজের যে কত উপকার হতে পারে সে বিষয়ে উল্লেখও তিনি করেন। সোসাইটির মুখপাত্ররূপে প্রথম মাসিক অধিবেশনেই সদস্যদের বিবেচনার জন্য একটি নতূন কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সোসাইটির সাংস্কৃতিক কর্মকে ছয়টি বিভাগে বিভক্ত করে এক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর এর পরিচালনা ভার দেওয়া হয়। এই ছয়টি ভাগ এর প্রথমটি হল সাধারণ শিক্ষাবিষয়ক, দ্বিতীয় বিভাগ সাহিত্য ও দর্শন বিষয়ক, তৃতীয় বিভাগ বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ক, চতুর্থ বিভাগ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ক, পঞ্চম বিভাগ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ক, ষষ্ঠ বিভাগ স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক।

এই নতুন পরিকল্পনা বা কর্মসূচী সভায় উপস্থাপিত হলে সবাই এর উপকারিতা স্বীকার করে নেন। অধিবেশন যথারীতি অনুষ্ঠিত হল ৮ ডিসেম্বর ১৮৫৯। তাতে পরিকল্পনাটি হুবহু গৃহীত হয়। বিভিন্ন বিভাগে কর্মতৎপরতাও দেখা দিল। এই সেসনে (১৮৫৯-৬০) বেথুন সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মধ্যে অন্যতম হলেন তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা, বারাসতের অধিবাসী) তিনি পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। বেথুন সোসাইটির পরবর্তী অধিবেশনে তিনি এই মর্মে বক্তৃতা করেন যে, ইংরেজ আপোষে ভারতবর্ষ ত্যাগ না করলে কি ইংরেজ কি ভারতবাসী কারু মঙ্গল হবে না। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক ও প্রজাবন্ধু হরিশচন্দ্র মুখার্জি এই বৎসর সোসাইটির সদস্য হন।

সোসাইটির ১৮৬১-৬২ সালের প্রথম মাসিক অধিবেশন হয় ১৪ নভেম্বর। সভাপতি আলেকজান্ডার ডাফ সোসাইটির একখণ্ড ‘ট্রানজ্যাকশনস’ প্রকাশের সংবাদ এই সভায় প্রকাশ করেন। কিন্তু সোসাইটির ২য় মাসিক অধিবেশনে (১২ ডিসেম্বর ১৮৬১) ডাফ সভাপতিত্ব করতে পারেননি। কারণ বায়ু পরিবর্তনের জন্য বাংলার বাইরে তাঁকে যেতে হয়েছিল। তাই এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এইচ স্কট স্মিথ। পরে আলেকজান্ডার ডাফ সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে এসে সোসাইটির তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে (১৮৬২ সাল ১৬ জানুয়ারি) সভাপতিত্ব করেন। এই সময় তিনি ছোটনাগপুরে কাটান । সে সময় এ অঞ্চলের প্রধাণ কর্তা ছিলেন নৃতত্ত্ববিদ মেজর ডালটন। তিনি ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের মধ্যে জনহিতকর কাজে যুক্ত ছিলেন। ডাফ তার বক্তৃতায় সে কথা ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, মেজর ডালটন তার আচার আচরণ ও সহৃদয়তাপূর্ণ শাসনব্যবস্থা দ্বারা আদিবাসীদের মনে আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে আনতে তৎপর হয়েছেন এবং এর দ্বারা শাসক শাসিত উভয় শ্রেণীরই যথেষ্ট উপকার হবে। এই অধিবেশনে কোন প্রবন্ধ পাঠ হয়নি কারণ এ বৎসরের প্রধাণ বক্তা কর্ণেল বেয়ার্ড স্মিথের আকস্মিক মৃত্যু হয়।

বেথুন সোসাইটির চতুর্থ মাসিক অধিবেশন হয় ১৮৬২, ১৩ ফেব্রয়ারি। প্রথমে কর্নেল ইউল “Java and Javanese” বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি পাদ্রী লঙ ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কথা বলেন। সভাপতি আলেকজান্ডার ডাফ সোসাইটির সাধারণ কাজ শেষ হলে একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। এই সময় নীল বিদ্রোহের কারণে বাঙালিদের মধ্যে ঘোর আন্দোলন হয়। আন্দোলন পাদ্রীদের সহযোগিতা লাভ করায় তা দেশ বিদেশে প্রচারিত হবার সুযোগ ঘটে। নীলদর্পণের ইংরেজী অনুবাদ করায় পাদ্রী লঙের কারাদন্ড হওয়ায় ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈরীভাব দেখা দেয়। সভাপতি ডাফ বক্তৃতায় নীল আন্দোলনের কথা বলেননি, তবে এর ফলে উদ্ভূত সমকালিন বৈরীভাবের বিষয় আবেগভরে উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, এই বেথুন সোসাইটি শিক্ষিত বাঙালির পারস্পরিক মেলামেশা ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সময় হতেই জ্ঞানী, গুণী ইউরোপীয়েরা এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, শিল্পী, দার্শনিক, সংবাদপত্র সম্পাদক সকলেই আছেন। সুধী বাঙালি সমাজও বেথুন সোসাইটির উপকারিতা বুঝে দলে দলে এতে যোগ দিয়েছেন। ঐ দিনের সভায় দেশি বিদেশী লোকের ভিড় বেশ হয়েছিল। এ সকল কারণে সভাপতি আশা করেন যে, এই দুই সম্প্রদায়ের ভিতরের বৈরীভাব দূর করতে সোসাইটি সমর্থ হবে।

সোসাইটির দ্বাদশ বর্ষের কাজ আরম্ভ হয় ১৩ নভেম্বর ১৮৬২ সালে। ড. ডাফ সভাপতিরূপে একটি প্রাথমিক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেন। সোসাইটির চতুর্থ অধিবেশ হয় ১২ ফেব্রয়ারি ১৮৬৩। সভাপতি ডাফ সাহিত্য শাখার সভাপতি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈ. বি. কাওয়েলকে তাঁর বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল ‘কাহিনী মূলক ও তথ্যমূলক ইতিহাসের তারতম্য’। এই অধিবেশনে বোম্বাইবাসি তিনজন পার্শী মনীষী উপস্থিত ছিলেন – ড. ভাওদাজী, আর্শেদজী ফ্রেমজী এবং খুর্শেদজী রুস্তমজী কামা। সভাপতি তাঁদের সভার অনান্য সভ্যদের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি পার্শীদের উজ্জ্বল ঐতিহ্য, স্বাধীনতা প্রিয়তা, দানশীলতা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন। তবে অতিথিদের বাংলাদেশে আসার উদ্দেশ্য ছিল এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া। ড. ভাওদাজী এখানে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন দেখে তাতে তার ধারণা হয়েছে এ বিষয়ে বোম্বাই অগ্রবর্ত্তী। তবে সাধারণ শিক্ষায় বাঙালিরা তাঁদের অপেক্ষা বেশি অগ্রসর। আর্শেদজী ফ্রেমজী বলেন বোম্বাইয়ের এনফিনস্টোন কলেজের ছাত্রগণ শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ আগ্রহী। আর বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বেথুন সোসাইটির মাধ্যমে শুরু হয়।

১৮৬৩, ৯ এপ্রিল সোসাইটিতে অনুষ্ঠিত শেষ মাসিক অধিবেশন ছিল অলেকজান্ডার ডাফের সভাপতিত্বে শেষ অধিবেশন। ঐ দিনকার সভায় তিনি বক্তা মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন। বক্তৃতার বিষয় ‘বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষার ফল’। বক্তৃতায় মহেন্দ্রচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষার শুভ ফলের কথা বেশি করে বলেন। সম্পাদক কৈলাশচন্দ্র বসু কিন্তু মূল বক্তার উক্তিগুলির সমর্থনেই নিজ অভিমত প্রকাশ করেন। এর আগে সোসাইটির পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে সভাপতি ডাফ ‘স্ত্রী-জাতির উন্নতি’ বিভাগটি পুনর্গঠিত হওয়ায় কথা জানান। সোসাইটির বিশিষ্ট সদস্য রাজা কালীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার হরেকৃষ্ণ সভাপতির পদ গ্রহণ করায় এই বিভাগের কাজ পুনরায় আরম্ভ হয়। তিনি আধুনিক যুগে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা এবং সামাজিক, অর্থিক ও নৈতিক উন্নতির পক্ষেও তার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

আলেকজান্ডার ডাফের বড় কৃতিত্ব হল বেথুন সোসাইটি পুর্নগঠনের পর প্রায় চার বৎসর কাল তাঁর নেতৃত্বে সুষ্ঠভাবে চলছিল। ১৮৬৩ সালের মাঝামাঝি তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই চিকিৎসকের পরামর্শে কলকাতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন । এরপর তিনি নিজ দেশ স্কটল্যান্ডে চলে যান, ভারতবর্ষে আর ফিরে আসেননি। পূর্বে ১৮৩০ সালে তিনি ভারতে এসে রাজা রামমোহনের সহায়তায় কলকাতায় একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। এই বিদ্যালয় থেকে ক্রমে দুটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন এবং ডাফ কলেজের উদ্ভব হয়। পরে দুটি মিলিত হয়ে হয় স্কটিশ চার্চ কলেজ। খ্রীষ্টধর্মের প্রচার এবং ঐ বিষয় সম্পর্কিত বই প্রকাশের দ্বারা তিনি কিছুকাল ভারতীয়গণের নিকট নিন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অকুন্ঠ ভারতপ্রীতিতে শেষ পর্যন্ত সকলে মুগ্ধ হন। নীল আন্দোলনে যে সব পাদ্রী প্রজাদের সমর্থক ছিলেন ডাফ তাদের মধ্যে একজন। ১৮৬৩, ১০ সেপ্টেম্বর একটি সাধারণ সভায় আয়োজন করা হয়। এই সভায় সভ্যগণ ডাফের নানাবিধ গুন ও কৃতিত্বের কথা প্রকাশ করেন। এই দিনের সভায় সোসাইটির অন্যতম সহকারী সভাপতি রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ সভাপতিত্ব করেন। সভায় দেশী বিদেশী বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । সভায় কলকাতা হাইকোর্টের দেশীয় বিচারপতি শম্ভুচন্দ্র পণ্ডিত ডাফকে মানপত্র দানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সভায় আলেকজান্ডার ডাফকে বেথুন সোসাইটির ‘বিশিষ্ট সদস্য’রূপে নির্বাচন করা হয়।

তাই বেথুন সোসাইটির প্রায় চল্লিশ বছর টিকে থাকার সময় কালে আলেকজান্ডার ডাফের সভাপতিত্বে পরিচালিত মাত্র চার বছরের সময়কাল এক দিকনির্দেশ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যদি তিনি কলকাতা ত্যাগ না করতেন তাহলে সোসাইটির কাজ আরো উৎকর্ষতা লাভ করত।

Advertisement