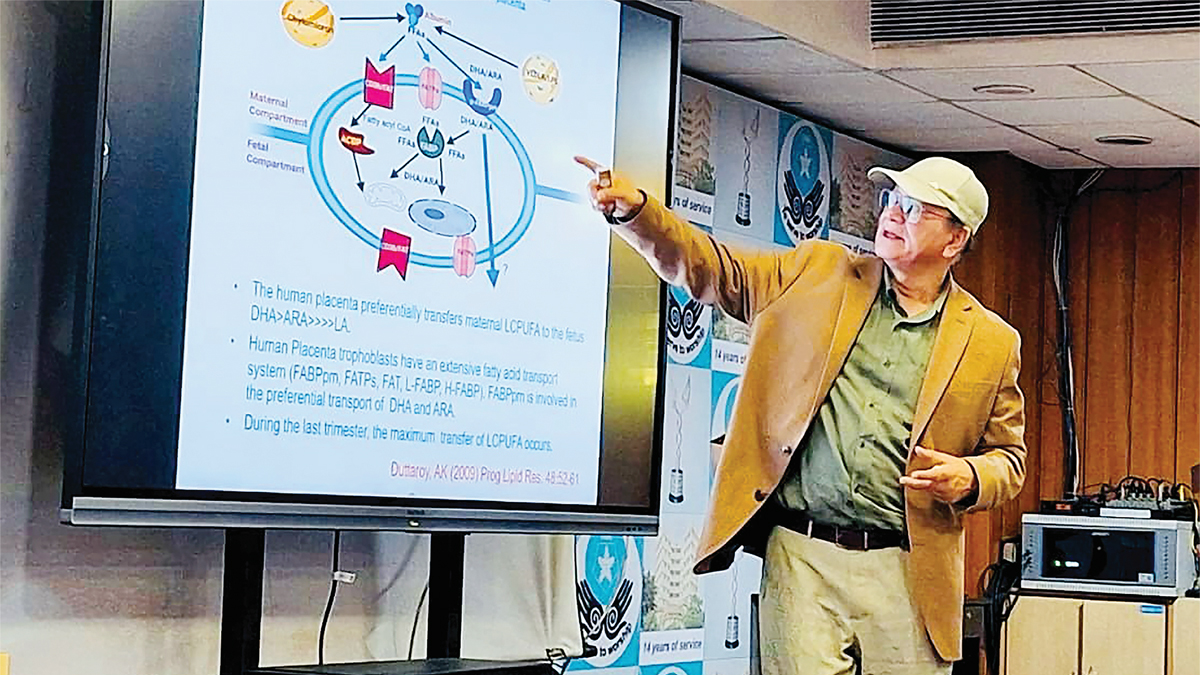

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাফল্যের চাপ, শরীর ও মনের সমস্যাগুলির গভীরে যেতে এবং এক নির্ভরযোগ্য সমাধানের খোঁজে, কথা বলেছিলাম আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এবং স্বনামধন্য বাঙালি বিজ্ঞানীর সঙ্গে। অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিনের অধ্যাপক অসীম কুমার দত্তরায়। তিনি, পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার গাংনাপুর থানার গোবিন্দপুর গ্রামের মাটির গন্ধ গায়ে মেখে, পৌঁছে গিয়েছেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষণা কেন্দ্রে। যাঁর ঝুলিতে রয়েছে ৫০০-র বেশি মৌলিক গবেষণা-পত্র এবং ১৫টি বই। তাঁর আবিষ্কৃত ‘অ্যান্টি-থ্রম্বোটিক ফ্যাক্টর’ আন্তর্জাতিক পেটেন্টের অধিকারী এবং তিনি ফিজিওলজি বা মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার কমিটির একজন নিয়মিত সদস্য। পরীক্ষার্থীদের সার্বিক স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে, তাঁর মূল্যবান পরামর্শ — এই সাক্ষাৎকারে তুলে ধরা হল।

অধ্যাপক দত্তরায়, আপনার নিজের জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল গ্রাম-বাংলার এক অচেনা গ্রাম থেকে। আজ বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত। আপনি নিশ্চয়ই ভারতের পরীক্ষার্থীদের এই বিপুল চাপ এবং লড়াইটা অনুভব করতে পারেন। তাদের জীবনযাত্রা প্রায়শই ১০-১২ ঘণ্টা চেয়ার-টেবিলে আবদ্ধ। এই দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক নিষ্ক্রিয়তার বিপুল প্রভাব থেকে মুক্তির পথ কী?

Advertisement

অধ্যাপক দত্তরায়: এই লড়াইটা আমি বুঝি। সমস্যা হল, এই দীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তা আমাদের শরীরের স্বাভাবিক ছন্দকে নষ্ট করে দেয়। এর প্রধান শিকার হয় রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা। মস্তিষ্কে পর্যাপ্ত রক্ত ও অক্সিজেন না পৌঁছলে স্মৃতিশক্তি এবং মনঃসংযোগ — দুই-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়; যা একজন পরীক্ষার্থীর জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। এর ফলে স্থূলতা বা হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়ে। একমাত্র সমাধান হল — নিয়মিত সচলতা। দামি সরঞ্জাম বা চেয়ার নয়, শরীরের স্বাভাবিক নড়াচড়াই হল আসল। আমার পরামর্শ, প্রতি এক ঘণ্টা অন্তর অন্তত দশ মিনিটের জন্য হাঁটা বা হালকা স্ট্রেচিং করা আবশ্যক। সঙ্গে, দৈনিক ৩০-৪০ মিনিট দ্রুতগতিতে হাঁটা — মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা এবং শরীরের সার্বিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। সঙ্গে অবশ্যই, খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে ‘ভাল ফ্যাট’ থাকতে হবে।

Advertisement

আপনি খাদ্যাভ্যাসের কথা বলতে গিয়ে ‘ভাল ফ্যাটের’ কথা বললেন। কিন্তু, আমাদের সমাজে কোলেস্টেরল নিয়ে একটা ব্যাপক ভীতি কাজ করে। অথচ আপনি ইঙ্গিত দিলেন, হৃদরোগের পিছনে মূল কারণ ভিন্ন। এই বিষয়টি যদি একটু ব্যাখ্যা করেন।

অধ্যাপক দত্তরায়: বস্তুত, কোলেস্টেরলকে ভিলেন ভাবাটা একটি অতিসরলীকরণ। কোলেস্টেরল আমাদের শরীরের জন্য, বিশেষ করে কোষের গঠন এবং হরমোন তৈরির জন্য, একটি অপরিহার্য উপাদান। আসল সমস্যা অন্যত্র। আমাদের রক্তে প্লেটলেট নামক এক প্রকার কণিকা থাকে; যার কাজ রক্ত জমাট বাঁধানো। কিন্তু যখন আমরা দীর্ঘক্ষণ নিষ্ক্রিয় থাকি বা ফাস্ট ফুডে থাকা ‘স্যাচুরেটেড ফ্যাট’ গ্রহণ করি; তখন এই প্লেটলেটগুলি অপ্রয়োজনীয়ভাবে উত্তেজিত হয়ে রক্তনালীর দেওয়ালে জমতে শুরু করে এবং ‘অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্ল্যাক’ তৈরি হয়। যা হৃদরোগের মূল কারণ। সুতরাং, শুধু কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের চেয়েও বেশি জরুরি হল, সেইসব অভ্যাস ত্যাগ করা; যা প্লেটলেটকে উত্তেজিত করে। বলতে পারি, ধূমপান কিন্তু নৈব নৈব চ!

এই শারীরিক পরিশ্রমের পাশাপাশি পর্যাপ্ত পুষ্টি এবং ঘুমও নিশ্চয়ই জরুরি। পরীক্ষার্থীদের অনিয়মিত জীবনে এই দু’টি বিষয় প্রায়ই অবহেলিত হয়। তাদের খাদ্যাভ্যাস ও ঘুমের বিষয়ে, আপনার নির্দিষ্ট পরামর্শ কী?

অধ্যাপক দত্তরায়: শরীরকে একটি ইঞ্জিনের মতো ভাবলে, তার জ্বালানি হল পুষ্টি ও ঘুম। দৈনিক ৭-৮ ঘণ্টা গভীর ঘুম মস্তিষ্কের তথ্য গুছিয়ে রাখার জন্য অপরিহার্য। খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে আমি ‘ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড’-এর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেব। এর মধ্যে থাকা ইপিএ (EPA) ও ডিএইচএ (DHA) মস্তিষ্কের গঠন ও স্নায়ুতন্ত্রের সুরক্ষায় অপরিহার্য। এর প্রধান উৎস সামুদ্রিক মাছ। নিরামিষাশীদের জন্য ফ্ল্যাক্সসিড বা তিসির বীজ, আখরোট ভাল বিকল্প। এর পাশাপাশি, অন্ত্রের স্বাস্থ্য রক্ষা করা যৎপরোনাস্তি গুরুত্বপূর্ণ। ফাস্ট ফুড ও অতিরিক্ত চিনি আমাদের অন্ত্রের উপকারী ব্যাকটেরিয়াদের ধ্বংস করে। যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় টক দইয়ের মতো প্রোবায়োটিক থাকা আবশ্যক।

আপনার কথা থেকে শৈশবের স্বাস্থ্য নিয়েও একটি প্রশ্ন উঠে আসছে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পরীক্ষার্থীর লড়াইয়ের সঙ্গে তার শৈশবের স্বাস্থ্যের কি কোনও গভীর যোগসূত্র রয়েছে? আপনার গবেষণা এই বিষয়ে কী বলে?

অধ্যাপক দত্তরায়: এর যোগসূত্র অনস্বীকার্য এবং অত্যন্ত গভীর। আমি সুইডেনে একটি দীর্ঘমেয়াদী গবেষণা করেছিলাম। যেখানে দেখা গেছে, যে শিশুরা মায়ের দুধের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণে ডিএইচএ পেয়েছে, প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় তাদের আইকিউ (IQ) এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি। তাদের মধ্যে চঞ্চলতা বা হাইপারঅ্যাকটিভিটির প্রবণতাও কম। পাশাপাশি, জন্মের পর প্রথম তিন বছর শিশুদের অন্ত্রে যে জীবাণুর জগৎ (Microbiota) তৈরি হয়; তা তাদের সারাজীবনের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও মানসিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি গড়ে দেয়। সুতরাং, একজন পরীক্ষার্থী আজ যে লড়াইটা লড়ছে; তার শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা অনেকাংশেই তার শৈশবের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভরশীল।

এবার মানসিক স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গে আসি। পরীক্ষার তীব্র চাপ থেকে সৃষ্ট উদ্বেগ বা ব্যর্থতার ভয় অনেককেই ভেতর থেকে শেষ করে দেয়। এই তীব্র মনস্তাত্ত্বিক চাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী?

অধ্যাপক দত্তরায়: এর জন্য আমি একটি দর্শনের কথা বলি — ‘ছোট আমি’ থেকে ‘বড় আমি’ হয়ে ওঠার দর্শন। যখন আমরা কোনও সমস্যায় থাকি, তখন আমাদের সত্তা বা ‘ছোট আমি’ সেই সমস্যার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে। এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে নিজেকে সমস্যার বাইরে স্থাপন করতে হবে। একজন দর্শকের মতো নিজেকে ও নিজের পরিস্থিতিকে দেখতে হবে। এই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিই হল ‘বড় আমি’। বুঝতে হবে, এই পরীক্ষা বা প্রতিযোগিতা জীবনের একটি অংশ মাত্র, সমগ্র জীবন নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হলেই ব্যর্থতার ভয় কমে আসে। বার্নআউট রুখতেও এই দর্শন জরুরি। সচেতনভাবে পড়াশোনা থেকে বিরতি নিতেই হবে। গান শোনা, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করা বা পছন্দের কোনও কাজ করা — এগুলি সময় নষ্ট নয়; বরং এগুলিই দীর্ঘ পথে দৌড়ানোর রসদ জোগায়।

এই যে ‘বড় আমি’র কথা আপনি বলছেন, অর্থাৎ নিজের চেতনাকে সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করার কথা—এই মানসিক অবস্থা অর্জন করা তো অত্যন্ত কঠিন। বিশেষত তীব্র যন্ত্রণা বা সংকটের মুহূর্তে এই স্থিরতা ধরে রাখার কোনও নির্দিষ্ট কৌশল আছে কি?

অধ্যাপক দত্তরায়: এটি একদিনের অভ্যাস নয়, এটি একটি দীর্ঘ সাধনা। এর জন্য নিয়মিত অনুশীলন প্রয়োজন। কৌশলটি হল, নিজের শরীর ও মনকে নিজের চেতনা থেকে পৃথক করে দেখা। ভাবুন, ব্যথা বা উদ্বেগ আপনার শরীরে বা মনে হচ্ছে, কিন্তু ‘আপনি’ নিজে সেই ব্যথা বা উদ্বেগ নন। আপনি হলেন তার সাক্ষী বা পর্যবেক্ষক। এই বিচ্ছিন্নতা বা ডিটাচমেন্টের অনুশীলন তীব্র মুহূর্তেও মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। যখন কোনও কষ্টকর চিন্তা মাথায় আসবে; তখন সেটিকে আঁকড়ে না ধরে, মেঘের মতো ভেসে যেতে দিন। এই ভাব বজায় রাখার অভ্যাসই ধীরে ধীরে মনকে ইস্পাতের মতো দৃঢ় করে তুলবে।

এই বিপুল চাপ এবং তার থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে তো কথা হল। কিন্তু এই যে পরীক্ষা ব্যবস্থা, যেখানে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়েকে একটি মাত্র পরীক্ষার ভিত্তিতে বিচার করা হয়, সে বিষয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কী? নরওয়ের মতো দেশে তো এই ধরনের ব্যবস্থা নেই।

অধ্যাপক দত্তরায়: দেখুন, এই ব্যবস্থাটি মূলত একটি ‘মেমোরি টেস্ট’, অর্থাৎ স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা। ‘প্রতিভা’র বা ‘ব্রেন’-এর নয়। এই ধরনের ব্যবস্থায় একজন ছাত্র বা ছাত্রী কতটা শিখল বা বুঝল; তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়, সে কতটা তথ্য মনে রাখতে পারছে। এটি এক প্রকারের ‘বারবারিজম’ বা বর্বরতা ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু একজন পরীক্ষার্থী তো এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে পারবে না। তাই, তাকে এর মধ্যেই নিজের পথ খুঁজে নিতে হবে। তার উপায় হল, শুধু পরীক্ষায় পাশ করার জন্য না পড়ে, শেখার আনন্দে পড়া। নিজের জ্ঞান এবং বোঝার পরিধিকে বিস্তৃত করা। যখন শেখার আনন্দটাই মূল লক্ষ্য হয়ে উঠবে, তখন পরীক্ষার চাপটা গৌণ হয়ে যাবে। নিজের আত্মমূল্যায়ন শুধু পরীক্ষার নম্বরের উপর নির্ভর করবে না।

সবশেষে, বাংলার ছেলেমেয়েদের জন্য, যারা আপনারই মতো কোনও গ্রাম বা মফস্বল থেকে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখছে; তাদের জন্য আপনার বিশেষ বার্তা কী থাকবে?

অধ্যাপক দত্তরায়: আমার শেষ পরামর্শ হল, পরীক্ষার দিনটিকে জীবনের আর পাঁচটা সাধারণ দিনের মতোই দেখুন। এতদিন যা প্রস্তুতি নিয়েছেন, তার উপর বিশ্বাস রাখুন। পরীক্ষার আগের রাতে পর্যাপ্ত ঘুমান। সকালে হালকা খাবার খান। মনে রাখবেন, শরীর যদি শান্ত থাকে, মনও স্থির থাকবে। বাংলার ছেলেমেয়েদের আমি বলতে চাই, নিজের শিকড়কে ভুলে যেও না। তোমাদের মধ্যে অপার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু পরীক্ষায় সাফল্যই জীবনের একমাত্র মাপকাঠি নয়। জ্ঞান অর্জন করো, নিজের বিষয়কে ভালবাসো এবং নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নাও। কারণ একটি সুস্থ শরীর ও স্থির মনই তোমাকে জীবনের যে কোনও লড়াইয়ে জয়ী হতে সাহায্য করবে। তুমি তোমার পরীক্ষার চেয়ে অনেক বড়—এই বিশ্বাসটুকু নিয়েই এগিয়ে যাও।

Advertisement