অসীম সুর চৌধুরী

১৯০২ সালের জুন মাসের ঘটনা। সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন শহরের পেটেন্ট অফিসে তৃতীয় শ্রেণির টেকনিক্যাল এক্সপার্ট হিসাবে কাজ করতে এলেন ২৩ বছরের এক ইহুদি তরুন। অফিসে তাঁর পদটা ছিল নিম্ন কেরানির। কাজ শেষ করার পর অফিসে একটু অবসর পেলেই তিনি কাগজ–কলম নিয়ে লিখতে বসতেন। তাঁর এই নিজস্ব গবেষণায় লেখার সাথে সাথে থাকতো দুর্বদ্ধ অঙ্কের সমীকরন। এর পাশাপাশি পেটেন্ট অফিসের কাজেও তিনি দক্ষ হয়ে উঠলেন। অফিসে নতুন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দেখতে দেখতে অভিজ্ঞ পরীক্ষক হিসেবে নাম করে ফেললেন তিনি। পরের বছর বিয়ে করলেন তাঁর সহপাঠী বান্ধবীকে। তার পরের বছর প্রথম পুত্রের জন্ম হল। সেই অখ্যাত কেরানির গবেষণা কিন্তু থামলো না। অফিস থেকে ফিরে বাচ্চাকে কোলে বসিয়ে কাগজ–পেনসিল নিয়ে গণনা করতে থাকেন। ছোট বাচ্চার চিৎকারের মধ্যেও গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করে যেতেন তিনি। ১৯০৫ সালে তাঁর গবেষণাগুলো দিনের আলো দেখে। ঐ বছর তাঁর একটি দুটি নয়, চার চারটি মহা মূল্যবান মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এছাড়া আর একটা ছোট গবেষণা পত্রের জন্য তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। ঐ চারটে প্রবন্ধের মধ্যে একটার জন্য পেয়েছিলেন নোবেল পুরস্কার। বাকি তিনটি প্রবন্ধের মধ্যে অন্ততঃ দুটিতে তাঁর নোবেল প্রাইজ প্রাপ্য ছিল, তেমনই মত পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের।

Advertisement

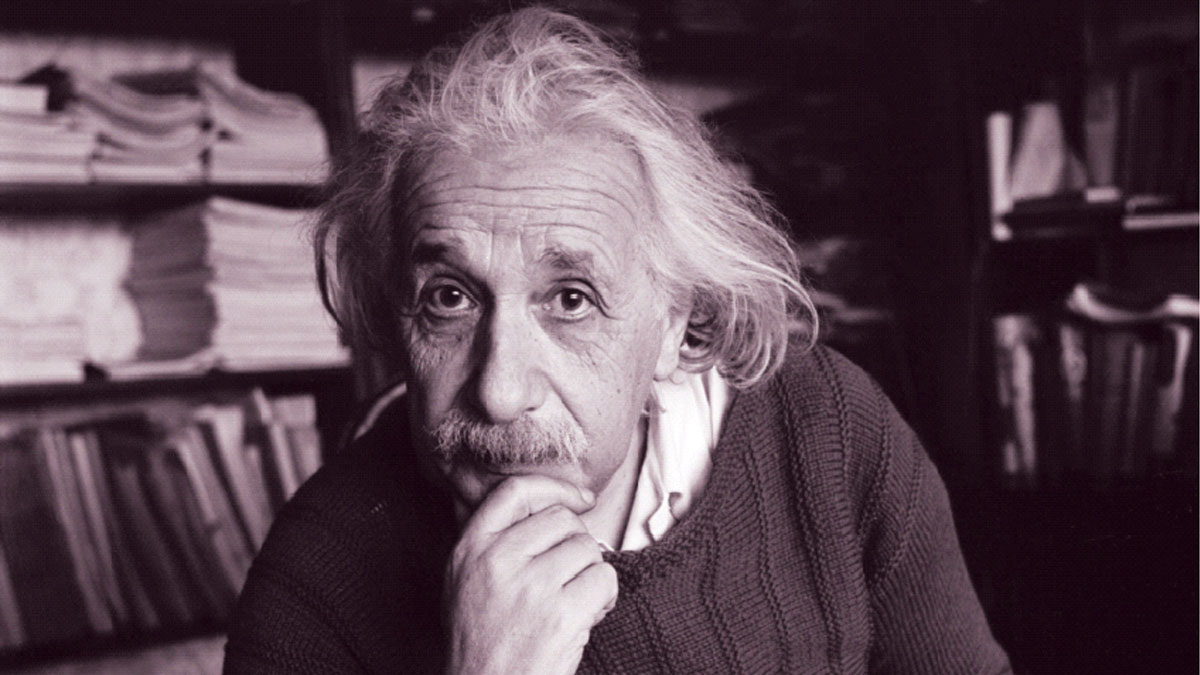

ঐ অখ্যাত কেরানির প্রবন্ধগুলো রাতারাতি পদার্থ বিজ্ঞানের মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং তিনি হয়ে ওঠেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী। পৃথিবী বিখ্যাত এই বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন জন্ম জার্মানির ছোট্ট শহর উল্মে, ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ। সাধারনতঃ প্রতিভাবানদের প্রতিভার উন্মেস ছোটবেলা থেকেই ঘটে কিন্তু আইনস্টাইনের ক্ষেত্রে, ‘সকাল দেখলে বোঝা যায় দিনটা কেমন যাবে’ এই প্রবাদটা সত্য নয়। তাঁর মা ভীষণ চিন্তিত ছিলেন এই ভেবে যে মাথামোটা ছেলেটার বুদ্ধিশুদ্ধি হবে কি না। আইনস্টাইনের স্কুলজীবন শুরু হলো মিউনিখে বাড়ির কাছের স্কুলে। তিনি ছিলেন ক্লাসের একমাত্র ইহুদি। তাঁর ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে তাঁকে সহপাঠীরা মাঝে মাঝেই অপমান করতো। কোনো বন্ধু ছিল না তাঁর। স্কুলের পড়াশোনার পরিবেশ তাঁর ভালো লাগল না। বরং বাড়িতে কাকার কাছে বীজগণিতের চর্চা করতে ভালো লাগতো।

Advertisement

গণিতের প্রতি তাঁর আকর্ষন হতে শুরু হল। স্কুলে পড়ার সময় গরমের ছুটিতে একবার ইউক্লিডিয়ান জ্যামিতির একটি বই হাতে পেয়ে গেল আলবার্ট। জ্যামিতিক সমস্যাগুলোর ভিন্ন রকম সমাধান তিনি নিজে নিজে করে ফেললেন গরমের ছুটি শেষ হওয়ার আগেই । ১৮৯৪ সালে আইনস্টাইনের বাবার ব্যবসার খুব খারাপ হাল হয়। তিনি সপরিবারে ইতালির মিলানে চলে যান। কিন্তু আইনস্টাইনকে থেকে যেতে হয় মিউনিখের স্কুলে। স্কুল শেষ হওয়ার পরে আলবার্টের বাবা চেয়েছিলেন ছেলে যেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয় কিন্তু ছেলের ইচ্ছা ছিল দর্শনের শিক্ষক হওয়ার। অনেক বোঝানোর পর শেষে জুরিখের সুইস পলিটেকনিক্যাল ভর্তির পরীক্ষায় অবতীর্ন হন। কিন্তু সেই বছর পাস করতে পারলেন না আইনস্টাইন। ভাবা যায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সামান্য পলিটেকনিক্যাল ভর্তির পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। তবে পরের বছর আবার পরীক্ষা দিয়ে পাস করে সুইস পলিটেকনিক্যালে ভর্তি হলেন আলবার্ট। পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আগ্রহের শুরু এখান থেকেই।

কিন্তু অধ্যাপকদের পড়ানোর পদ্ধতি তাঁর ভালো লাগতো না। নিয়মিত ক্লাসেও যেতেন না। যাই হোক চার বছর পর পাস করে গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন আইনস্টাইন। কিন্তু বেস কিছুদিন তিনি কোন চাকরি পেলেন না। টিউশনি জোগাড় করার চেষ্টাও করেছেন। এইভাবে কিছুদিন অপেক্ষা করার পর একটি স্কুলের অস্থায়ী শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে যান। এই ভাবেই চলছিল। ১৯০২ সালে কলেজের প্রিয় বন্ধু মার্সেল গ্রোসম্যানের বাবার সুপারিশে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী বার্ন শহরের পেটেন্ট অফিসের চাকরিই তাঁর জীবনের মোর ঘুরিয়ে দেয়। এই ব্যাপারে একদম প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯০৫ সালের তাঁর গবেষণাগুলো পদার্থবিজ্ঞানে নিউটনের সূত্রগুলোকে রীতিমতো অস্তিত্ব সংকটে ফেলে দিল। দুশো বছরের বেশি সময় ধরে রাজত্ব করা নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার উপর কুঠারাঘাত বলা যেতে পারে। ঐ বছরটা ছিল আইনস্টাইনের জীবনের ‘সোনার বছর’ বা ‘অলৌকিক বছর’। তাঁর প্রথম গবেষণা পত্র জমা পরে ছিল ১৮ ই মার্চ। মূল বিষয়বস্তু ছিল ‘ আলোক তড়িৎ ক্রিয়া’। এই পরীক্ষায় দেখা যায় কোনও ধাতব পদার্থের উপর আলো পড়লে তা থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। কিন্তু আলো যদি শুধু তরঙ্গ হবে তাহলে তো ধাতব থেকে ইলেকট্রন বের হওয়ার কথা নয়। এই পরীক্ষা থেকে আইনস্টাইন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন তা হল, আলো কোনও নিরবিচ্ছিন্ন তরঙ্গ নয় বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির প্যাকেট নিয়ে গঠিত যার নাম ‘কোয়ান্টাম’। পরবর্তীকালে যা ‘ফোটন’ নামে পরিচিতি পায়। খুব দ্রুত একের পর এক প্যাকেট নির্গত হয় বলে আমরা আলোর একটা নিরবিচ্ছিন্ন ধারা দেখি, যাকে আমরা আলোর রশ্মি বলি। অনেকটা সিনেমার ছবির মতো। অনেকগুলো স্থির ছবিকে খুব দ্রুত পর্দায় ফেলা হয়, আর আমরা চলন্ত ছবির দৃশ্য অনুভব করি। আইনস্টাইন আরো বললেন, আলো যে তরঙ্গ একথা যেমন ঠিক আবার তা কণা ও, অর্থাৎ একই সঙ্গে তরঙ্গ ও কণা। আলোর দ্বৈত ধর্মের ধারণার সূত্রপাত তখন থেকেই। আলোক-তড়িৎ ক্রিয়ার এই অবিষ্কার আইনস্টাইনকে ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার এনে দেয়। তাছাড়া এই আবিষ্কারের ফলে পদার্থবিজ্ঞানের এক নতুন অধ্যায় ‘কোয়ান্টাম বলবিদ্যা’র ভিত আরো শক্তিশালী হয়েছে।

এরপর ১১ মে জমা পড়ল ব্রাউনীয় গতি সম্বন্ধীয় গবেষণা পত্র। কোনো তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের ওপর খালি চোখে দেখা যায় না, এ রকম ছোট ছোট পদার্থের কণা ভাসতে থাকলে কণাগুলোর গতি কোনো নির্দিষ্ট নিয়মে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছিল না। তাদের গতি হয় অত্যন্ত এলোমেলো, অনিয়মিত। স্কটিশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ব্রাউন প্রথম এই ব্যাপারটা পর্যবেক্ষণ করেন বলে এ গতির নাম দেওয়া হয়েছে ব্রাউনিয়ান গতি। আইনস্টাইন তাঁর গবেষণাপত্রে প্রমাণ করেন যে এই ক্ষুদ্র কণাগুলো তরল ও গ্যাসীয় পদার্থে ওই রকম বিশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করার কারণ হলো তাদের তাপ গতিবিদ্যা। তিনি ব্রাউনিয়ান গতির গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন এবং তাদের গতির গাণিতিক সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

ঐ বছরই ৩০ জুন আইনস্টাইনের তৃতীয় গবেষণা পত্র ‘বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব’ জমা পড়ল যা পরবর্তী কালে সারা পৃথিবীতে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। সেই সময় হাতে গোনা কয়েক জন বিজ্ঞানী ছাড়া কেউই এই তত্বটা বুঝতে পারেননি। অনেকে রূপকথার গল্প বলে ঠাট্টাও করেছেন। জটিল এই তত্ত্বটাকে সহজ করে বলা যাক। অনেক বছর আগে কিংবদ্নতী বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন লিখে গিয়েছিলেন যে স্থান ও কাল পরম। অর্থাৎ মহাবিশ্বের যে কোনো জায়গাতেই স্থান ও কালের পরিমাপ একই থাকবে। কিন্তু আইনস্টাইন এই ব্যাখ্যাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করে দেখালেন, পরম গতি বলে কিছু নেই, সব গতিই আপেক্ষিক। পৃথিবীর ভেতরে আমরা তা বুঝতে পারি না, কারণ এখানে পৃথিবীকে স্থির ধরেই অন্য বস্তুর গতির হিসাব করি। কিন্তু পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে গেলে গতি হিসাব করার জন্য একটা রেফারেন্স ফ্রেম রাখতে হবে। সেটাকে বলা হয় আপেক্ষিক গতি। আইনস্টাইন হিসাব করে দেখালেন, শূন্য স্থানে আলোর গতি পৃথিবীতে হোক কিংবা মহাকাশে, সর্বত্র সমান (৩০০০০০ কিমি প্রতি সেকেন্ড)। আইনস্টাইন আরও দেখালেন গতিশীল বস্তুর ভরও স্থির নয়। গতি বাড়লে বস্তুর ভরও বেড়ে যায়। তাঁর সূত্রমতে, কোনো বস্তু যদি আলোর বেগে চলে, তবে তার ভর অসীম হয়ে যায়। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। তাই কোন বস্তুই আলোর বেগে চলতে পারে না।

সময়কে আপেক্ষিক ঘোষণা করে তিনি পুরনো নিউটনীয় মতবাদকে রীতিমতো পেছনে ঠেলে দিয়েছিলেন। আগে সময়কে পরম বলে ধরা হতো। অর্থাৎ পৃথিবীতে হোক বা অন্য কোন গ্রহ নক্ষত্রে সময়ের হিসাব সব ক্ষেত্রেই একই হবে। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন যে, দুটো কারণে সময়ের গতি পৃথিবীর তুলনায় ধীরে চলবে। এক, আলোর কাছাকাছি গতির কোন মহাকাশ যানে চেপে কেউ যদি কিছু সময় ভ্রমন করেন তবে তাঁর বয়স খুব ধীরে বাড়বে। ঐ একই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে থাকা তাঁর সমবয়সী বন্ধুকে খুব বেশি বয়স্ক মনে হবে। দুই, পৃথিবীর তুলনায় যে গ্রহের অভিকর্ষ বল বেশি সেখানে বয়স ধীরে চলবে। কল্পনায় ধরা যাক দুই যমজ ভাই এর একজন বৃহস্পতি গ্রহ গিয়ে বসবাস শুরু করল। যেহেতু পৃথিবীর তুলনায় বৃহস্পতির অভিকর্ষ বল প্রায় ২.৫ গুন বেশি তাই সময় সেখানে ধীরে চলবে। পৃথিবীর ভাই যখন বুড়ো থুরথুরে হয়ে যাবে , ঠিক একই সময়ে বৃহস্পতিতে তাঁর অন্য ভাই তখন তরতাজা যুবক।

আইনস্টাইনের এই গবেষণার আরো কিছু তত্ত্ব ছিল যা সবাইকে চমকে দিয়েছিল। এতদিন আমরা স্থান (space) এবং কাল (time) কে আলাদা আলাদা বলে জেনে এসেছি। প্রচলিত ধারণা ছিল স্থানের তিনটে মাত্রা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সাথে সময়ের এর কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আইনস্টাইন বললেন, স্থান ও কাল একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এখান থেকেই জন্ম হলো স্পেস টাইম বা স্থান–কালের নতুন ধারণার। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার সঙ্গে যোগ হলো চতুর্থ মাত্রা— সময়। এই চারটি মাত্রা না জানলে কোন বস্তু বা ব্যাক্তির নির্ভুল অবস্থান বলা যায় না। একটা সহজ উদাহরনে ব্যাপারটা পরিস্কার হবে। ধরা যাক আপনি আপনার বন্ধুর সাথে গ্র্যান্ড হোটেলে দেখা করতে চান। তাঁকে সেটা জানালেন কিন্তু কোন সময় বললেন না। তাহলে সাক্ষাৎকার আর হবে না। একই ব্যাপার হবে যদি শুধু সময়টা বললেন (যেমন আজ সন্ধ্যে সাতটা) কিন্তু জায়গার নামটা বললেন না। যদি বলেন, গ্র্যান্ড হোটেলে আজ সন্ধ্যে সাতটায় দেখা হবে, তবে আপনাদের সাক্ষাৎ বাস্তবে রূপ নেবে।

১৯০৫ সালেরই ২৭ সেপ্টেম্বর তাঁর চতুর্থ গবেষণা পত্রটি জমা পড়লো যার বিষয় ছিল ‘ভর এবং শক্তির সমতা’। চার পৃষ্ঠার এই ছোট পেপারে বস্তুর ভরের সঙ্গে শক্তির সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। সেখান থেকেই পাওয়া গেল পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় সমীকরণ E = mc2 অর্থাৎ বস্তু থেকে যে শক্তি নির্গত হয়, তা বস্তুর ভরের পরিবর্তনের সমানুপাতিক। এখানে E মানে শক্তি, আর m হল বস্তুর ভর এবং c হল আলোর গতিবেগ। দেখা যাচ্ছে খুব সামান্য ভরের বস্তু থেকে বিপুল পরিমান শক্তি পাওয়া যেতে পারে। বলা হয় তাঁর এই সমীকরণই পারমাণবিক বোমা বানানোর ভিত। কিন্তু আইনস্টাইন কোন দিনই পারমাণবিক বোমা বানাবার প্রোজেক্ট এ যুক্ত ছিলেন না বরং এর বিরুদ্ধে অনেকবার সোচ্চার হয়েছিলেন।

১৯১৫ সালে আইনস্টাইন মহাকর্ষের একটি নতুন তত্ত্ব প্রকাশ করেন যার নাম “সাধারণ আপেক্ষিকতা” তত্ত্ব। আইজ্যাক নিউটন মহাকর্ষকে একটি বল হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু দুশো বছরের বেশী আগের ঐ তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়ে আইনস্টাইন বলেছিলেন মহাকর্ষ কোন বল নয় বরং কোন ভারী বস্তুর চারপাশে স্থান ও কাল প্রভাবিত ও বিকৃত হয়ে যায়, আর তখন ঐ বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বল উৎপন্ন করে। তাঁর মতে, পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘুরে চলেছে তা কোন মহাকর্ষ বলের জন্য নয়। তাহলে ব্যাপারটা কি ? আসলে সূর্যের উপস্থিতি তার চারপাশের স্থান (space) কে দুমড়ে মুচরে বাঁকিয়ে দিয়েছে। সেই দোমড়ানো স্থানে চলার সময় পৃথিবীর পথ একটু একটু করে বেঁকে যায়। অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। যার ভর ও শক্তি যত বেশি সে স্থানকে তত বেশি বাঁকাবে। এই কারনে সূর্যের মহাকর্ষ পৃথিবীর তুলনায় অনেক অনেক বেশি। খুব সহজ করে ব্যাপারটা বোঝা যাক। বিছানায় টান টান করে পাতা চাদরের উপর যদি খুব ভারী একটা লোহার বল রাখা হয় তবে তার চারপাশটা গর্ত হয়ে যায়। এখন খুব ছোট ছোট হালকা বল ঐ গর্তের চারপাশে রাখলে সেগুলো গড়িয়ে গর্তের মধ্যে চলে যাবে। যদি ঐ ভারী বলটাকে সূর্যর সাথে তুলনা করা হয় তবে চাদরের গর্ত হবে সূর্যের চারদিকের দোমড়ানো মোচরানো স্থান – কাল। আর হালকা বল গুলো হচ্ছে সৌরমন্ডলের গ্রহগুলো।

আইনস্টাইনের নতুন এই মহাকর্ষ তত্ব থেকে পদার্থ বিদ্যার পুরনো দুটো ধাঁধার সমাধান পাওয়া গেলো। সূর্যের চার পাশে বুধ গ্রহের কিছুটা কক্ষপথের হিসাব পুরনো নিউটনীয় পদ্ধতিতে মিলছিল না। আর, সূর্যের পাশ থেকে আসার সময় অন্য তারাগুলোর বাঁকা পথ নেওয়ার ব্যাখ্যা মিলছিল না। কিন্তু আইনস্টাইন দেখালেন এগুলো সবই দোমড়ানো মোচড়ানো স্থান – কালে এর প্রভাবে ঘটে।

১৯২৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক সত্যেন বসু এক ধরনের নতুন কণার ধারণা দিয়েছিলেন যার নাম বোসন। আইনস্টাইন বোসন নিয়ে গবেষণা করে দেখলেন যে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার নিচে সব বোসনই একই শক্তিস্তরে থাকবে। এই অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে বোস-আইনস্টাইন কনেডনসেট । ২০০১ সালে পরীক্ষাগারে বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট সৃষ্টি করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তিন তিন জন বিজ্ঞানী অথচ যার নামে এই কণা সেই অধ্যাপক সত্যেন বসুকে ভুলে গেলেন নোবেল কমিটির নির্বাচকরা।

আইনস্টাইন কোনো ধরনের পরীক্ষাগার ছাড়াই তাঁর গবেষণা-তত্ত্বগুলো লিখেছিলেন। একবার সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, “এই যে আপনি এত আবিষ্কার করছেন, আপনার গবেষণাগার কোনটা? আর যন্ত্রপাতি কোনগুলো?” উত্তরে এই জিনিয়াস বিজ্ঞানী তাঁর মাথাটায় আঙুল দিয়ে বলেছিলেন, ‘এটাই আমার গবেষণাগার’ আর নিজের কলমটা দেখিয়ে বলেছিলেন, ‘এই আমার যন্ত্রপাতি’।

১৯৩৩ সালে জার্মানিতে নাৎসিদের উত্থান ঘটায় আইনস্টাইনকে আশ্রয় নিতে হয় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে তিনি অধ্যাপক হিসেবে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজে বাকি জীবন কাটিয়ে দেন। ১৯৫২ সালে আইনস্টাইনকে নবগঠিত ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয় কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ১৯৫৫ সালের ১৮ এপ্রিল আইনস্টাইনের মৃত্যু হয়।

আলবার্ট আইনস্টাইনের ৩০০ টিরও বেশি বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র এবং অ-বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপর ১৫০ টিরও বেশি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর পরও তাঁর তত্ত্ব থেকে আরও নতুন নতুন বিজ্ঞানের শাখা–প্রশাখা বিকশিত হচ্ছে। মহাবিশ্বের জন্মরহস্য, ব্ল্যাক হোল, ডার্ক এনার্জি ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা চালাতে গিয়ে আইনস্টাইনের তত্ত্বের উপর বর্তমানের বিজ্ঞানীরা পদে পদে নির্ভরশীল । তাঁর গবেষণা-তত্ত্ব এখন আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক।

Advertisement