শোভনলাল চক্রবর্তী

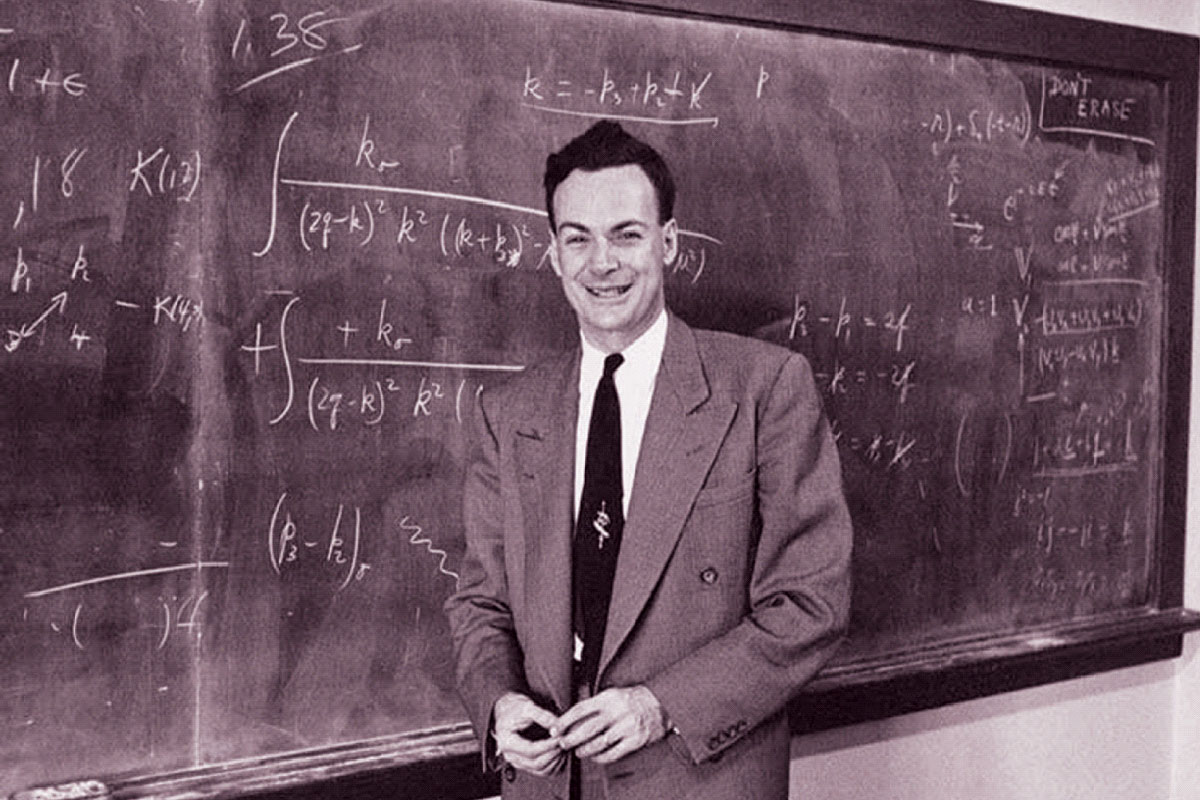

বিজ্ঞান নাকি, আইনস্টাইন বলেছিলেন, কেবলই ‘রিফাইন্ড কমন সেন্স’। কোন সেন্স যে ‘কমন’, আর তার মধ্যে কোনটা ‘রিফাইন্ড’, সে তর্কে না গিয়ে বলা যায়, বিজ্ঞান শেষ বিচারে স্রেফ গোয়েন্দাগিরি। তিনি সে রকমটাই ভাবতেন। বলতেন, ‘সায়েন্স ইজ নট গেটিং ফুল্ড বাই নেচার।’ তিনি রিচার্ড ফিলিপস ফাইনম্যান। গত মাসের ১১ মে চলে গেল তাঁর ১০৬তম জন্মজয়ন্তী। বিজ্ঞানের সর্বকালের সবচেয়ে বর্ণময় ব্যক্তিত্ব। এই নোবেলজয়ীর বর্ণনায় আর এক নোবেলজয়ীর মন্তব্যই যথেষ্ট। তিনি মারে গেল-মান। একদা ক্যালটেক-এ ফাইনম্যানের সহকর্মী। সতীর্থের প্রয়াণে ‘ফিজিক্স টুডে’ পত্রিকায় গেল-মান লিখেছিলেন, ‘রিচার্ড ওয়জ আ পিকচার অব এনার্জি, ভাইটালিটি অ্যান্ড প্লেফুলনেস।’ ফাইনম্যানের জন্ম নিউ ইয়র্কে ১১ মে, ১৯১৮। বাবা মেলভিল ফাইনম্যান ছিলেন বেলারুশিয়ার মিনস্ক শহর থেকে আমেরিকায় পাড়ি-জমানো ইহুদি। মা লুসিলও রুশ ইহুদি। তিনি যখন অন্তঃসত্ত্বা, তখনই মেলভিল ঘোষণা করেন, লুসিল যদি ছেলে প্রসব করেন, তবে সে হবে বিজ্ঞানী। ভদ্রলোক স্বল্পশিক্ষিত। রোজগার সেলসম্যানগিরি থেকে। কিন্তু স্কুল-কলেজের বাইরে তাঁর পড়াশোনা বিস্তর। বিশেষত বিজ্ঞানে। ছেলে রিচার্ড স্কুলে যায় বটে, তবে তার শিক্ষাগুরু বাবা। শেখানোর পদ্ধতি বিচিত্র। রিচার্ড যখন খুব ছোট্ট, তাকে কিনে দিলেন এক বাক্স নানা রঙের টালি। রিচার্ডের কাজ এক-একটা টালি পরপর বসানো। কেন? রিচার্ড অঙ্ক শিখছে। কী ভাবে? মেলভিলের ব্যাখ্যা: নানা রঙের টালি পরপর ঠিকমতো বসালে তৈরি হয় এক প্যাটার্ন। আর অঙ্ক মানে তো হযবরল-র মাঝে প্যাটার্ন আবিষ্কার! একটা পাখি দেখিয়ে মেলভিল রিচার্ডকে বললেন নানা দেশের ভাষায় পাখিটার নাম। পরে মন্তব্য, এতগুলো নাম জেনেও কিন্তু পাখিটাকে চেনা গেল না। নানা নাম থেকে বরং খানিকটা চেনা গেল নানা দেশের মানুষকে। তা হলে পাখি চেনার উপায়? তার আচরণ খুঁটিয়ে দেখা। কী খায়? কেমন করে বাসা বানায়? বাচ্চাদের কি উড়তে শেখায়? রিচার্ড তখন একটু বড়। খেলনা গাড়ি টানতে গিয়ে অবাক। গাড়ির পাটাতনের উপরে ছিল একটা বল। রিচার্ড দেখল, থেমে-থাকা গাড়ি টানা শুরু করলে পাটাতনের উপরে বলটা গড়াচ্ছে পিছন দিকে। আর, চলমান গাড়ি হঠাৎ থামলে বল গড়াচ্ছে সামনে। কেন?

Advertisement

কঠিন প্রশ্নের উত্তর নেই মেলভিলের কাছে। তবে ছেলেকে উপহার দিলেন এক দারুণ উপলব্ধি। বললেন, স্থির বল স্থির থাকতে চায়। চলমান বল থাকতে চায় চলমান। এই ইচ্ছের কারণ আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারেনি। মেলভিলের শিক্ষাদান পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে চমৎকার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন ফাইনম্যানের জীবনীকার জন ও মেরি গ্রিবিন। ‘রিচার্ড ফাইনম্যান: আ লাইফ ইন সায়েন্স’ বইতে ওঁরা লিখেছেন, মেলভিলের দিকে তাকিয়ে আমরা টের পাই, সাধারণ মানুষ চাইলে নোবেল-বিজেতা হতে না পারলেও, তাঁরা নোবেল-বিজেতার বাবা হতে পারেন। পৃথিবীভর কলেজ-পড়ুয়ারা ফাইনম্যানকে প্রথম চেনে এক টেক্সট বইয়ের রচয়িতা হিসেবে। তিন খণ্ডের ‘ফাইনম্যান লেকচার্স অন ফিজিক্স’। ১৯৬১। ক্যালটেক কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, ফিজিক্স পাঠ্যসূচি আমূল বদলাবেন। দায়িত্ব বর্তাল ফাইনম্যানের কাঁধে। তিনি রাজি। লেকচার দিলেন আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ক্লাসে। কিছু বাদ গেল না ব্যাখ্যায়। সমুদ্রের পাড়ে বালি, আকাশে মেঘ, পুকুরের জলে রঙের খেলা, অণু-পরমাণু। কেতাবি ঢঙে নয়, ফিজিক্সকে তিনি যেভাবে জেনেছেন, প্রকৃতিকে তিনি যেভাবে চিনেছেন। ক্যালটেক রেকর্ড করে ওঁর লেকচার। তা থেকে বই। পদার্থবিদ্যার ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য। পণ্ডিতেরা যে বইয়ের তুলনা করেন অ্যারিস্টটলের রচনাসংগ্রহ, দেকার্তে-র ‘প্রিন্সিপ্লস অব ফিলসফি’ কিংবা নিউটনের ‘প্রিনখিপিয়া’-র সঙ্গে। বিজ্ঞানী বড় প্রমাণিত হন তাঁর কাজের সুদূরপ্রসারী প্রভাবে।

Advertisement

পদার্থবিদ্যায় অন্তত দুটো বিষয়ে গবেষণার ভগীরথ ফাইনম্যান। একটা হল ন্যানোটেকনোলজি। যে কোনও বস্তুই অণু-পরমাণুর পাহাড়। জটিল জিনিস বানাতে ইটের পর ইট গেঁথে বাড়ি বানানোর মতো পরমাণুর পর পরমাণু সাজালে হয়। আইডিয়াটা ফাইনম্যান পেশ করেন ১৯৫৯-এর ২৯ ডিসেম্বর ক্যালটেক-এ ‘দেয়ার’স প্লেন্টি অব রুম অ্যাট দি বটম’ শীর্ষক বক্তৃতায়। দ্বিতীয়টি আজকের বহু চর্চিত কোয়ান্টাম কম্পিউটার। হ্যাঁ, কোয়ান্টাম কম্পিউটার নিয়ে সুদূরপ্রসারী গবেষণারও প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে ফাইনম্যান। আজকের কম্পিউটার যার কাছে ক্ষমতায় হবে নস্যি। কারণ আগামী দিনের সে কম্পিউটার কাজ করবে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অদ্ভুতুড়ে নিয়ম মেনে। তেমন যন্ত্রের আভাসও ফাইনম্যান দিয়েছিলেন এক বক্তৃতায়। এমআইটি’তে, ১৯৮১ সালে। বক্তৃতার শিরোনাম ‘সিমুলেটিং ফিজিক্স উইথ কম্পিউটারস’। স্কুলে ফাইনম্যান ছিলেন যাকে বলে, ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র। অঙ্ক কষে ফেলে নিমেষে, মুখে মুখে। ক্রমে ছেলেটার খ্যাতি ছড়াল এক বিশেষ কাজে। তখন রেডিয়ো জিনিসটা বাজারে নতুন। রীতিমতো বিলাসদ্রব্য। কিন্তু, চালাতে গিয়ে খারাপ হয় যখন-তখন। ফাইনম্যান দারুণ রেডিয়ো মেকানিক। এক বার পড়শির বাড়িতে রেডিয়ো বিগড়েছে। ডাক পড়ল ফাইনম্যানের। রেডিয়োর যন্ত্রপাতি খুলে ঘরময় ছিটোনো। ছোকরা গম্ভীরমুখে পায়চারি করছে। দেখে পড়শি বললেন, ‘রেডিয়ো সারাবে কখন?’ ফাইনম্যানের সপাট জবাব, ‘দেখছেন না, আমি ভাবছি!’ পড়শির সুবাদে মহল্লায় নাম জুটে গেল, ‘দ্য বয় হু ফিক্সেস রেডিয়ো বাই থিঙ্কিং’। এই ছাত্রের এক দোষ। সাহিত্য-ইতিহাস-ভূগোল তার দু’চোখের বিষ। ও সব যে কেন পড়ানো হয় স্কুলে! শুধু অঙ্ক আর বিজ্ঞান পাঠ্যবিষয় হলে কী ভালই যে হত! ১৯৩৫ সালে সতেরো বছর বয়সে এমআইটি। সেখানে চার বছর কাটিয়ে প্রিন্সটন।

ভর্তি পরীক্ষায় খাতা দেখে পরীক্ষকের মন্তব্য: ‘এমআইটি-র ছোকরা। ম্যাথ আর ফিজিক্সে রেটিং দেখার মতো। ফ্যান্টাস্টিক! আর যারা পরীক্ষায় বসেছে, ওর ধারেকাছে নেই। ছেলেটা মনে হয় না-কাটা হিরে। তবে, আমরা আগে কখনও ইংরেজি ও ইতিহাসে এত কম নম্বর পাওয়া ছাত্রকে ভর্তি করিনি।’ এই পরীক্ষক জন আর্চিবাল্ড হুইলার। প্রবাদপ্রতিম বিজ্ঞানী, অধ্যাপক। বিশেষ জাতের নক্ষত্রের প্রেতাত্মার ব্ল্যাক হোল নামটা চালু করার নায়ক। ঘটনাচক্রে প্রিন্সটনে ফাইনম্যানের পিএইচডি গাইডও এই হুইলার। তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতও চমৎকার। ফাইনম্যান লক্ষ্য করলেন, কথা বলার আগে হুইলার পকেট থেকে নিজের ঘড়িখানি বের করে টেবিলের উপরে রাখলেন। অর্থাৎ, কথা শেষ করতে হবে দ্রুত। নষ্ট করার মতো সময় হুইলারের হাতে নেই। বটে! নষ্ট করার মতো সময় যে ফাইনম্যানেরও নেই, তা বোঝাতে পরের দিন তিনি কথা বলতে এসে হুইলারের ঘড়ির পাশে রেখে দিলেন সস্তায় কেনা নিজের পকেটঘড়ি! পিএইচডি ছাত্রের আচরণে কিন্তু রুষ্ট হলেন না হুইলার। গাইড এবং গবেষক একসঙ্গে হেসে উঠলেন হোহো করে। প্রিন্সটন ফাইনম্যানকে জুগিয়েছিল তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডের শিরোনাম।

খোলামেলা এমআইটি থেকে কেতাদুরস্ত প্রিন্সটনে যেদিন পৌঁছলেন, সেদিন ডিন-এর চায়ের নেমন্তন্ন। অপছন্দের বেশ কোট-টাই পরে হাজির হতে হল। ডিন-এর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, ‘চায়ে কী খাবে, দুধ না লেবু?’ থতমত ফাইনম্যান বললেন, ‘দুটোই।’ মহিলা হেসে উঠলেন, ‘শিয়োরলি ইউ আর জোকিং, মিস্টার ফাইনম্যান!’ ওই ঘটনার চল্লিশ বছর পরে ওই মন্তব্যই শিরোনাম হল আত্মজীবনীর। প্রিন্সটনে পিএইচডি করার পূর্বশর্ত, স্কলারশিপ পেতে হলে বিবাহিত হওয়া চলবে না। এ দিকে ফাইনম্যানের গভীর প্রেম তাঁর গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে। মেয়েটি আরলিন গ্রিনবাম। নিউইয়র্কে ফাইনম্যানের পাড়ার মেয়ে। আরলিনের হল যক্ষ্মা। তখনও ব্যাধিটা কালান্তক। ছোঁয়াচে বলে রোগ সম্পর্কে জনমানসে ভীতিও খুব। একুশ বছর বয়সি ফাইনম্যান টিবি-রুগি গার্লফ্রেন্ডকে বিয়ে করতে চায় শুনে মা-বাবা দারুণ চিন্তিত। ওঁদের আপত্তি খণ্ডনে ফাইনম্যান যুক্তি দিয়ে বোঝালেন, করুণার মনোভাব থেকে নয়, অসুস্থ প্রেমিকার যত্ন নেওয়ার জন্যই তিনি দ্রুত বিয়ে করতে চান আরলিনকে। ডাক্তার জানিয়েছেন, অন্তঃসত্ত্বা হলে আরলিনের বিপদ বেড়ে যাবে বহু গুণ, তাই ফাইনম্যান সে ব্যাপারে যথেষ্ট সাবধান থাকবেন, তাও মাকে লিখতে ভুললেন না। ২৯ জুন, ১৯৪২ আরলিনকে বিয়ে করলেন। বিয়েতে অনুপস্থিত বাড়ির লোকজন।

এরপর ফাইনম্যানের ঠিকানা লস আলামস, অ্যাটম বোমা বানানোর ম্যানহাটান প্রোজেক্ট-এ। অসুস্থ আরলিন আলবাকার্কির হাসপাতালে। উইকএন্ডে ফাইনম্যান ছোটেন সেখানে। লস আলামস পাণ্ডববর্জিত এলাকা। রাস্তা এবড়োখেবড়ো। ফাইনম্যানকে গাড়ি চালিয়ে আলবাকার্কি পৌঁছে দেয় ক্লাউস ফুক্স। অ্যাটম স্পাই। আমেরিকান অ্যাটম বোমার নকশা সোভিয়েত ইউনিয়নে পাচারের নায়ক। অবশ্য, তখন তাঁর এই পরিচয় গোপন। ১৬ জুন ১৯৪৫, অ্যাটম বোমার প্রথম পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ঠিক এক মাস আগে মারা গেলেন আরলিন। ওই শোক তিনি জীবনে ভোলেননি। দু’বছর পরে যখন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত, প্রয়াত স্ত্রীর উদ্দেশে একটি চিঠি লেখেন ফাইনম্যান।

‘প্রিয় আরলিন, আমি তোমায় ভালোবাসি। অনেক, অ-নে-ক দিন পর চিঠি লিখছি তোমাকে— প্রায় দু’বছর হবে, কিন্তু আমি জানি তুমি ক্ষমা করবে আমাকে। কারণ তুমি তো জানো, আমি কীরকম। একগুঁয়ে এবং বাস্তববাদী। ভেবেছিলাম লিখে আর কী হবে। কিন্তু, এখন বুঝতে পারছি, যা এত দিন ঠেলে সরিয়ে রেখেছি, তা করে ফেলাই শ্রেয়… আমি যে বলতে চাই, তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে ভালোবাসব চিরকাল। তুমি চলে যাওয়ার পরও তোমাকে ভালোবেসে যাওয়ার মানে বোঝা কষ্টকর। কিন্তু আমি যে এখনও তোমার যত্ন নিতে চাই, সুখে রাখতে চাই তোমাকে— আর আমি চাই তুমিও ভালোবাস আমাকে, আগলে রাখো আমায়। আমার সমস্যা নিয়ে যেন কথা বলতে পারি তোমার সঙ্গে…। পুনশ্চ: চিঠিটা তোমায় না-পাঠানোর জন্য ক্ষমা করে দিও— আমি যে জানি না তোমার নতুন ঠিকানা।’ ফাইনম্যানের মৃত্যুর পর তাঁর ড্রয়ারে কাগজের স্তূপে পাওয়া যায় চিঠিখানি।

ফিরে আসি লস আলামস-এ। বড় বড় দাবির ফুলঝুরি বরাবর ফাইনম্যানের চক্ষুশূল। বোমা বানানো গোপন কাজ। ঊর্ধ্বতন বিজ্ঞানী বা সামরিক অফিসারেরা গণনা বা দলিল পুরে রাখেন সিন্দুকে। গর্ব করে বলেন, সিন্দুকের নিরাপত্তা দারুণ। এক বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টেলার বড়াই করে বললেন, তাঁর তথ্য এমন সুরক্ষিত, কেউ তার নাগাল পাবে না। বটে? ফাইনম্যান দেখিয়ে দিলেন, শুধু তাঁর কেন, বুদ্ধি খাটিয়ে অনেকের সিন্দুক খুলে ফেলা যায়। এ রকম তামাশার শাস্তি কঠোর। কিন্তু ফাইনম্যানের কিছু হল না। কারণ? তাঁর বিদ্যা। অন্তত দুটি সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ওঁর গণনা একমাত্র কার্যকরী নির্দেশিকা হিসেবে প্রমাণিত হয়। এক, মশলা ইউরেনিয়াম হলে একটা বোমার ধ্বংস ক্ষমতা ঠিক কতটা। দুই, প্রিডিটোনেশন, অর্থাৎ এক ঢেলা ইউরেনিয়ামের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই দ্রুত বিস্ফোরণের সম্ভাবনা কতখানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ফাইনম্যান যোগ দিলেন কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ে। ডুব দিলেন গবেষণায়। এই রিসার্চের সূত্রেই ১৯৬৫ সালে ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ। বিষয়? পোশাকি নাম কোয়ান্টাম ইলেকট্রো-ডায়নামিক্স (কিউইডি)। পদার্থকণা ইলেকট্রনের সঙ্গে আলোর বিক্রিয়া। কিউইডি বিজ্ঞানে সব থিওরির মধ্যে সবচেয়ে নির্ভুল। বিজ্ঞানী রজার পেনরোজ বিজ্ঞানের থিওরিগুলোকে ভাগ করেছেন তিন শ্রেণিতে। ‘সুপার’, ‘টেন্টেটিভ’ আর ‘ইউজফুল’। ওঁর বিচারে কিউইডি পড়ে প্রথম শ্রেণিতে। কেন? একটা ইলেকট্রনের চৌম্বক শক্তি পরীক্ষায় মাপলে পাওয়া যাচ্ছে ১.০০১১৫৯৬৫২২১। আর কিউইডি বলছে, তা হওয়া উচিত ১.০০১১৫৯৬৫২৪৬। কতটুকু ফারাক? ফাইনম্যান বলেছেন, ‘নিউইয়র্ক থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসের দূরত্ব মাপতে এক চুল পরিমাণ ফারাক যতটা, এ-ও ঠিক তা-ই।’ কিউইডি কিন্তু ফাইনম্যান একা আবিষ্কার করেননি। দাবিদার আরও দুই।

নিউইয়র্কে একই এলাকা থেকে উঠে-আসা আর এক পদার্থবিজ্ঞানী জুলিয়ান শুইংগার (যাঁকে নিয়ে মা লুসিল নিজের ছেলেকে খোঁটা দিতেন মাঝে মাঝে) এবং জাপানি গবেষক শিন’ইচিরো তোমোনাগা। তিন বিজ্ঞানী গবেষণা করেন আলাদা। পৌঁছন একই তত্ত্বে। এ-ও বিজ্ঞানের এক মজা। পৃথকভাবে এগোলেও সত্য অনেকের কাছে একই চেহারায় ধরা দেয়। কিউইডি আবিষ্কার করায় ১৯৬৫ সালে ফাইনম্যানের সঙ্গে শুইংগার এবং তোমোনাগাও নোবেল প্রাইজ পান। তিন গবেষক একই তত্ত্বে পৌঁছলেও চরিত্রে কিন্তু ফাইনম্যানের কিউইডি শুইংগার এবং তোমোনাগার আবিষ্কৃত তত্ত্বের থেকে একটু আলাদা। ও দুটো অনেক বেশি গাণিতিক, ফর্মুলা-কণ্টকিত। ফাইনম্যানের কিউইডি ফর্মুলা যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলে। অন্য বিজ্ঞানী যেখানে প্রকৃতিকে দেখেন ফর্মুলার আতস কাচ দিয়ে, সেখানে ফাইনম্যান তাকে দেখেন মনের পর্দায় আঁকা ছবিতে। তাঁর অনেক কালের বন্ধু পদার্থবিদ এবং লেখক ফ্রিম্যান ডাইসন মনে করেন, প্রকৃতিকে দেখার ওই বিশেষ ধরন পদার্থবিদ্যায় ফাইনম্যানের সেরা অবদান। ছোটবেলায় বাবা বলতেন, ‘আলাদা হও।’ সেটা মাথায় গেঁথে বসেছিল। সতীর্থ গবেষকদের পরামর্শ দিতেন, ‘সব কিছু উল্টে দেখো।’ ভাষ্যকারেরা বলেন, গবেষণার জন্য একটা নয়, ফাইনম্যান নোবেল পেতে পারতেন তিনটে। কিউইডি ছাড়া বাকি দুটো বিষয় হল সুপারফ্লুইডিটি এবং উইক ফোর্স। কিছু কিছু তরল কোনও পাত্রে রাখলে পাত্রের গা-বেয়ে আপনা আপনি বাইরে বেরিয়ে যায়। এটা সুপারফ্লুইডিটির ভেল্কি। এর পিছনে লুকিয়ে যে বিজ্ঞানের গূঢ় রহস্য, তাতে আলোকপাত করেছিলেন ফাইনম্যান। যেমন করেছিলেন উইক ফোর্স বা মৃদু বল বিষয়ে। ওটা হল প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল মোট চার রকম বলের একটা। তেজস্ক্রিয়তার মূলে কাজ করে। এই দু’বিষয়ে ফাইনম্যানের গবেষণা এত বড় মাপের যে সে সব সাফল্যের জন্যও নোবেল পেতে পারতেন তিনি।

পদার্থবিজ্ঞানী অ্যালান লাইটম্যান ফাইনম্যানকে বলেছেন ‘মাইকেল জর্ডন অব ফিজিক্স’। শিকাগো বুলস বা ওয়াশিংটন উইজার্ডস দলের এই বাস্কেটবল খেলোয়াড় যে অবলীলায় জালে বল ফেলতেন, তা দেখে তাক লাগত। ফিজিক্সে ফাইনম্যানের চিন্তার লাফগুলোও তেমনই চমকপ্রদ। গণিতজ্ঞ মার্ক কাক এক বার বলেছিলেন, ‘জিনিয়াস দু’রকম। সাধারণ আর জাদুকর। সাধারণ জিনিয়াসরা তেমন কিছু নন, আমরা যদি অনেক অনেকগুণ ভাল হই, তা হলে যেমন দাঁড়াবে, তেমন। এ রকম জিনিয়াসের কাজকর্ম মোটেই রহস্যময় নয়। আমরা যদি এক বার জানতে পারি, ওঁরা কী করেছেন, তা হলে আমাদের মনে হয় আমরাই হয়তো সেটা করতে পারতাম। জাদুবিদ জিনিয়াসদের ব্যাপারটা আলাদা।… ওঁদের চিন্তাপদ্ধতি দূরধিগম্য। যদিও বা আমরা বুঝি যে, ওঁরা কী করেছেন, তা হলেও ওঁরা কীভাবে সেটা করেছেন, তা চিরকাল অজানাই থাকবে।… রিচার্ড ফাইনম্যান হলেন উঁচু দরের জাদুকর।’

ফাইনম্যান জীবন উপভোগ করেছেন তারিয়ে তারিয়ে। কী করেননি! নাইট ক্লাবে বঙ্গো বাজানো (প্রিয় নেশা), মাদক সেবন, হুল্লোড়, এমনকী গণিকা-সংসর্গও বাদ ছিল না তাঁর জীবনচর্যায়। সহকর্মীদের স্ত্রীর সঙ্গে অ্যাফেয়ার গড়িয়েছে যৌন সম্পর্কে। দ্বিতীয় বিয়ে করলেন ১৯৫২ সালে। পাত্রী মেরি লুইজ়ি বেল। চার বছরের মধ্যে ডিভোর্স। কোর্টে মহিলার অভিযোগ, ‘লোকটা সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় মাথায় ক্যালকুলাসের প্রবলেম নিয়ে ওঠে। ক্যালকুলাস করে গাড়ি চালানোর সময়। নিজের ঘরে বসে। এমনকী রাতে বিছানায় শুয়েও।’ তৃতীয় বিয়ে ১৯৬০-এ। পাত্রী গেনেথ হাওয়ার্থ। তাঁর গর্ভে দুই সন্তান। ছেলে কার্ল, মেয়ে মিশেল। তিনি আলাদা। বাবা হিসেবেও। বন্ধু ফ্রিম্যান ডাইসনকে এক চিঠিতে ফাইনম্যান লিখেছেন, ‘ভাবতাম আমি বেশ ভালো বাবা। ছেলেমেয়েদের নিয়ে গর্ব ছিল। কোনও নির্দিষ্ট দিকে ওদের ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করিনি। আমার মতো ওরা অধ্যাপক হবে, সে আশাও করিনি। যদি ওরা কাজে আনন্দ পায়, তা হলে ট্রাক ড্রাইভার কিংবা ব্যালে ডান্সার বনলেও আমি খুশি হব। কিন্তু সন্তানেরা বাঁকা পথে চলতেই পছন্দ করে। আমার ছেলে কার্ল-এর কথাই ধরো। ও এখন এমআইটি-র ছাত্র। কিন্তু কী হতে চায় জানো? হতচ্ছাড়া দার্শনিক!’

আমেরিকায় ফাইনম্যান সেলেব্রিটি বনলেন ১৯৮৬ সালে। ২৮ জানুয়ারি কেপ ক্যানাভেরাল থেকে মহাশূন্যে পাঠানো হল স্পেস শাট্ল ‘চ্যালেঞ্জার’। উৎক্ষেপণের ৭৩ সেকেন্ডের মধ্যে তাতে বিস্ফোরণ। এবং সাত মহাকাশচারীর মৃত্যু। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন বসালেন তদন্ত কমিশন। কী কারণে দুর্ঘটনা, তা জানতে। ফাইনম্যান কমিশনের এক জন সদস্য। কাজে নেমে তিনি টের পেলেন অনেক গলদ। যে সব ঢাকতে আগ্রহী নাসা। ফাইনম্যান ম্যানেজারদের জিজ্ঞাসা করলেন, উৎক্ষেপণের আগে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কতটা বলে মনে হয়েছিল। উত্তর পেলেন, এক লক্ষে এক। মানে, ম্যানেজাররা প্রায় নিশ্চিত ছিলেন, দুর্ঘটনা হবে না। একই প্রশ্ন করলেন ইঞ্জিনিয়ারদের। ওঁদের হিসেবে, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা একশোয় এক। মানে, সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়ার নয়। সিদ্ধান্ত: দু’দল লোকের মধ্যে এত বড় উদ্যোগ নিয়ে কোনও যোগাযোগ নেই। ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬। গোটা আমেরিকা জুড়ে প্রচারিত টিভি প্রোগ্রামে ফাইনম্যান দেখিয়ে দিলেন, ছোট্ট একটা কারণে দুর্ঘটনা হল। গলদ ছিল চ্যালেঞ্জার-এর রবারের টালিতে। এক পাত্র বরফজলে টালির এক টুকরো ফেললেন ফাইনম্যান। দেখালেন, রবার যে চুপসে গেল এক বার, আর নরম তুলতুলে হল না। চ্যালেঞ্জার উৎক্ষেপণের দিন ভোরে কেপ ক্যানাভেরালের তাপমাত্রা ছিল শূন্য ডিগ্রির নীচে। অত ঠান্ডায় টালি আর রবার ছিল না। জমাট বেঁধে বনে গিয়েছিল ইট। তুচ্ছ পরীক্ষায় এত বড় দুর্ঘটনার উৎস সন্ধান! বিজ্ঞানী না গোয়েন্দা! সারা দেশে ফাইনম্যান হিরো।

তার অনেক আগে ১৯৭৮-এ ধরা পড়েছিল জটিল ক্যান্সার। একাধিক অপারেশন। লাভ হল না। মারা গেলেন ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মুহূর্তে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করলেন ক’টা শব্দ। ‘আই উড হেট টু ডাই টোয়াইস। ইট’স সো বোরিং।’ শিয়রে নিশ্চিত মৃত্যু নিয়েও কী জীবনীশক্তি! ছাত্র ডেভিড গুডস্টাইন লিখেছেন, একের পর এক অপারেশনের যন্ত্রণা উপেক্ষা করে স্যর কেমন অবলীলায় বিজ্ঞানের জটিল গণনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যেন কিছুই হয়নি। আর এক ছাত্র ড্যানিয়েল হিলিস (যাঁর শৈশব কেটেছে এই কলকাতায়) লিখেছেন, মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও এই ছাত্রের সঙ্গে ফাইনম্যান গিয়েছিলেন ট্রেকিংয়ে। পাহাড় থেকে নামার পথে হিলিস-এর মনখারাপ দেখে স্যর বললেন, ‘আমি চলে যাব বলে মনখারাপ? আসলে নিজের কথা এত লোককে এত বার করে বলেছি যে, দেখে নিও আমি ঠিক লোকের মনে থেকে যাব।’

ঠিক। ফাইনম্যান দীর্ঘজীবী হয়েছেন। লেখা শেষ করব একটি কাহিনী দিয়ে। সালটা ১৯৫৭। আমেরিকায় আয়োজিত হচ্ছে জি আর-ওয়ান। ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অন জেনারেল রিলেটিভিটি অ্যান্ড গ্র্যাভিটেশন-এর দ্বিতীয় দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। ওয়ান মানে প্রথম নয়, দ্বিতীয়। এর আগে প্রথম সম্মেলন জি আর-জিরো হয়েছিল ১৯৫৫ সালে। সুইৎজারল্যান্ডের বার্ন শহরে। সেই যেখানে ১৯০৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন নামে পেটেন্ট অফিসের এক কেরানি একের পর এক পেপার লিখে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন দুনিয়াকে। সেই ঐতিহাসিক শহরে প্রথম সম্মেলন, দ্বিতীয় সম্মেলন আমেরিকায়, নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটিতে।

সম্মেলনে আমন্ত্রিত ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক ফাইনম্যান। তাঁর নিজের কথায়, ‘আমি বড় বেখেয়ালি। কোথাও আমন্ত্রণ পেলে, যারা ডেকেছে, তাদের ঠিকানা ফোন নম্বর সঙ্গে থাকে না। ধরে নিই আমাকে নিতে কেউ আসবে; কেউ না কেউ জানবে কোথায় যেতে হবে; কোনওভাবে সব ঠিক হয়ে যাবে।’ ফাইনম্যান নামলেন র্যালে-ডারহ্যাম এয়ারপোর্টে। ভোঁ-ভাঁ। কেউ নেই। থাকবে কী করে? তিনি যে এসেছেন সম্মেলন শুরুর এক দিন পরে! আমন্ত্রিতরা সবাই এসে গিয়েছেন আগের দিন। প্লেন থেকে নেমে বোকা বনলেন ফাইনম্যান। পায়ে পায়ে এগোলেন ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের দিকে। ট্যাক্সি ডেকে দেওয়ার দায়িত্বে যে, সেই ডিসপ্যাচারকে বললেন, ‘‘নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি যেতে চাই।’’ উত্তর এল, ‘‘কোন নর্থ ক্যারোলিনা ইউনিভার্সিটি, র্যালে-র স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনা, না কি চ্যাপেল হিল-এ ইউনিভার্সিটি অব নর্থ ক্যারোলিনা?’’ তাঁর গন্তব্য কোথায়, জানেন না ফাইনম্যান। বললেন, ‘‘কোথায় ও দুটো?’’ উত্তর এল: ‘‘একটা উত্তরে, অন্যটা দক্ষিণে। দুটোই এখান থেকে সমান দূরে।’’ ফাইনম্যান হতভম্ব। মাথায় এল এক আইডিয়া। ডিসপ্যাচারকে বললেন, তিনি এসেছেন এক সম্মেলনে। তবে এক দিন দেরিতে। আগের দিন নিশ্চয়ই অনেকে নেমেছেন এই এয়ারপোর্টে। তাঁদের একটু বর্ণনা দেওয়া যাক। ওঁরা যেন ভাবরাজ্যে বিচরণ করছেন। আশেপাশে কী ঘটছে, খেয়াল নেই। নিজেদের মধ্যে কথায় মশগুল। আর হ্যাঁ, ওঁদের মুখে কথাগুলো অবশ্যই ‘জি-মিউ-নিউ, জি-মিউ-নিউ…’। ক্লু পেয়ে ঝলকে উঠল ডিসপ্যাচারের মুখ। ট্যাক্সির ড্রাইভারকে তার নির্দেশ, ‘এই ভদ্রলোককে চ্যাপেল হিল-এর ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছে দিন।’ ‘ধন্যবাদ,’ বলে ফাইনম্যান উঠলেন ট্যাক্সিতে। আর পৌঁছে গেলেন কনফারেন্সে। আনমনা ফিজিক্স প্রফেসর, না শার্লক হোমস! গুরুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে বিস্মিত সহকারীকে কৌশলটা ব্যাখ্যা করতে গোয়েন্দাপ্রবর হয়তো বলতেন, ‘এলিমেন্টারি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন!’ গ্র্যাভিটি নিয়ে কনফারেন্স। গ্র্যাভিটির শ্রেষ্ঠ থিওরি আইনস্টাইনের জেনারেল রিলেটিভিটি। এবং তার ফরমুলায় ওই জি-মিউ-নিউ চিহ্ন সদা-হাজির। বিজ্ঞানী এমনিতেই গবেষণার বাইরের জিনিসে মন দেন না। গ্র্যাভিটি কনফারেন্সে এসে ওঁরা তো সব ভুলে জি-মিউ-নিউ নিয়ে বকবক করবেনই। ওঁদের চেনানোর অব্যর্থ উপায়, সুতরাং, ওই বর্ণনা। কি বলবেন এই মানুষকে, বিজ্ঞানী, জিনিয়াস না গোয়েন্দা?

Advertisement