স্বপনকুমার মণ্ডল

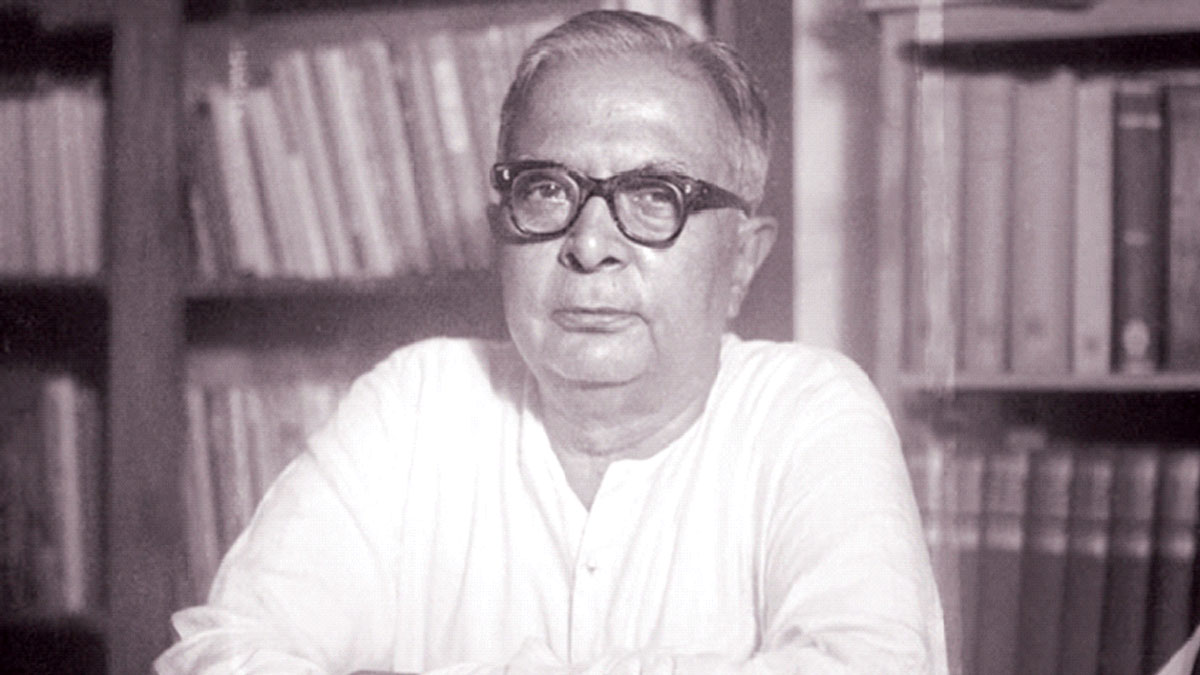

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী (১১.০৬.১৯০১-১০.০৫.১৯৮৫) ছাত্ররাজনীতি নিয়ে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছেন। তাঁর কথা আজ আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক মনে হয়। আবাল্য শান্তিনিকেতনে সুশিক্ষিত প্রমথনাথ বিশী বিচিত্ররূপে বৈচিত্রময় প্রতিভাবলে বাংলার সারস্বত সুধী সমাজে সুপরিচিতি পেয়েছেন। রবীন্দ্র-স্নেহধন্য ছাত্রটি ছাত্রাবস্থাতেই কাব্যচর্চা করে করিগুরুরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন । অথচ দীর্ঘ সতেরো বছর (১৯১০-১৯২৭) রবীন্দ্রসান্নিধ্য লাভ করা সত্ত্বেও প্রমথনাথ তাঁর স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের আলোতেই রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত আত্মপরিচয়ের সোপানে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন। ক্রমে তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটে। কবিতা, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের প্রায় সবশাখাতেই তাঁর সম অধিকার সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এমনকি তাঁর বেশ কয়েকটি যাত্রাপালাও রয়েছে । জর্জ বার্নার্ড শ’য়ের জি.বি.শ এর মতো তিনিও রঙ্গব্যঙ্গাত্মক রচনা ও নাটকে প্র-না-বি নামে লিখেছেন । শুধু তাই নয়, প্রমথনাথ আঠারো বছর ধরে (১৯৫০-১৯৬৮) প্রমথনাথ শৰ্মা ছদ্মনামে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় রম্যরচনা লিখে বঙ্কিমচন্দ্ররূপী কমলাকান্তকে নবরূপে হাজির করেছেন । তার উপর বাংলা সাহিত্যের তিন মহান দিকপাল যথা মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যকে নতুন করে মূল্যায়নের আলোয় বাঙালিমানসে তুলে ধরেছেন । শুধু তাই নয়, জাতীয় রাজনীতির দুই উজ্জ্বল প্রতিভা মহাত্মা গান্ধী (‘গান্ধীজীবনভাষ্য’) ও জওহরলাল নেহেরুকে (‘জওহরলা নেহেরু : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব’) নিয়েও তাঁর স্বকীয় মূল্যায়ন বর্তমান।

Advertisement

অন্যদিকে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর অসংখ্য কৃতী বাঙালির কৃতিত্বকে নতুন করে বিশ্লেষণে ব্রতী হয়ে ‘চিত্র-চরিত্র’ এবং ‘বিচিত্র সংলাপ’ নামে দুটি অসাধারণ বই বাঙালিকে উপহার দিয়েছেন। আসলে প্রমথনাথ বিশীর মধ্যে একইসঙ্গে বার্নার্ড শ’য়ের দেশহৈতষী ও সমাজকল্যাণকর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের লোকশিক্ষক অথচ সদারসিক ভাবুক প্রকৃতির কমলাকান্তের সহাবস্থান এবং সমন্বয় লক্ষ করা যায়। এজন্য তাঁর লেখায় সমাজের বিচিত্র প্রকৃতির মানুষকে চেনানোর একটা প্রয়াস সর্বদা লক্ষণীয়। সমাজহিতকর সাহিত্যের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ। চা, চুরুট এবং চার্চিলে বিশেষ অনুরাগী সুপণ্ডিত এই সাহিত্যিক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার পাশাপাশি গবেষণা সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

Advertisement

সেক্ষেত্রে তিনি ক্লাসের ব্ল্যাক বোর্ডে ব্যবহৃত চক-ডাস্টারটিকে সাহিত্যের পরিসরেও ব্যবহার করেছেন। তখন চক হয়ে উঠেছে তাঁর লেখনী এবং ব্যঙ্গবিদ্রুপের হুলকে তিনি বানিয়েছেন ডাস্টার। কেননা মধু সুরক্ষিত করার জন্যই আলোর প্রয়োজন। কিন্তু মধুপ্রাপ্তিতে যেমন হুলে বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা সহজেই উপশম লাভ করে, তেমনই প্র.না.বি’র রচনা মধুক্ষরা মৌচাক। তাতে হুলে বিদ্ধ হওয়ার ভয় আছে, কিন্তু সঙ্গে মধুযোগের হাতছানিও বর্তমান। ‘মৌচাকে ঢিল’ (১৯৩৮) দেওয়া প্রমথনাথের সাহিত্যে বাতিক হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বার্নার্ড শ’ মনে করতেন তাঁর সাহিত্য পাঠকেরা রঙ্গরসের চোখে দেখে বলেই তাঁর বাঁচোয়া । প্রথমনাথের ক্ষেত্রেও বিষয়টি প্রযোজ্য। সামাজিক রোগের নিরাময়ে সুগারকোটেড কুইনাইন ট্যাবলেটের মতো তাই প্র.না.বি’র অম্লমধুর বিশেষ ভূমিকাটি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কিন্তু তিনি যখন ঋজু বক্তব্যে আপন কথা স্পষ্ট করে তুলেছেন, তখনও তাঁর সমাজকল্যাণকর সুগভীর দৃষ্টি আপনাতেই সুধীজনের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে।

রঙ্গরসিকতা করা প্রমথনাথের রচনার একটি সহজাত বিশেষত্ব। বিশেষত্বটি যে তাঁর স্বোপার্জিত নয়, তাও তিনি সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের (১৯০৮-১৯৯৪) অভিযোগের উত্তরে জানিয়েছিলেন, ‘দেখুন, আমার মধ্যে একটা Mischievous imp আছে, সে মজা করার বা তামাশা করার এতটুকু সুযোগ পেলে সবকিছুই ভুলে যায়—সেজন্য অনেক ভালো ভালো লেখা আমার নষ্ট হয়ে গেছে—তা আমিও জানি, কিন্তু তবু সে imp-টাকে আমি দমন করতে পারি না।’ ফলে প্রমথনাথের লেখায় রঙ্গরসিকতার উপস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, এই রসিকতার মধ্যেই তাঁর অনন্যতা উজ্জ্বল মনে হয়। আসলে এই রঙ্গরসিকতার মধ্যে শুধু তো হাস্যরসই নেই, আছে করুণরসও। আর সেই করুণ পরিণতি প্রদর্শনের জন্য হাস্যরসের আমদানি করা তাঁর মতো লেখকের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়, করুন পরিণতিকে উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে সরাসরি আক্রমণ অপেক্ষা রসিকতায় আঘাত করার কৌশলটি অনেকবেশি উপাদেয় হয়ে ওঠে। সেদিক থেকে প্রমথনাথ বিশী সহজাত ‘Mischievous imp’টির জন্য অনেক ভালো ভালো লেখা নষ্ট করেছেন ঠিকই, কিন্তু আবার তাঁর পাঠক সমাদরের মূলেও সেই ‘ক্ষতিকারক’ বিশেষত্বটির সক্রিয়তা লক্ষনীয়। ফলে রঙ্গরসিকতার বিশেষত্বটি তাঁর হাতিয়ারই শুধু নয়, দূষিত সমাজের রুদ্ধদ্বার খোলার চাবিকাঠিও বটে। এজন্য তাঁর লেখার জাদুস্পর্শে যে-কোনো রচনাই যেমন রম্যতা লাভ করে, তেমনই পাঠকের ভাবনগরের সিংহদুয়ারেও কড়া নাড়ে। এমনকি, তাঁর রম্যরচনাতেও তার পরিচয় সুলভ হয়ে উঠেছে। যেমন, ‘বিচিত্র-উপল’ (১৩৫৮)-এর ‘ডেলি প্যাসেঞ্জার’ রচনাটিতে নিত্য অতি চেনালোকটি সম্পর্কেও আমাদের সচকিত করে তুলেছেন প্রমথনাথ : ‘এই যে লোকটি চলিয়াছে কোনরকমে পা দুটো টানিয়া, প্রতিপদক্ষেপে পথের সঙ্গে যাহার লড়াই, পিঠ বাঁকা, ঘাড় ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, এক হাতে দুটা ফুলকপি ঝোলানো, আর এক হাতে একটা ঔষধের শিশি, পকেটে গোঁজা একটা বার্লির কৌটা, পাঠক ঐ লোকটাকে তুমি চেন কি? বহুবার বহুদিন দেখিয়াছ তাই না চেনাই সম্ভব। আর একটু কাছে গেলে দেখিতে পাইবে, গায়ের কোর্টটি জীর্ণ, হাতের সুতা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, গলার কাছে তেলে ও ঘামে মলিন। ধুতিতে তাহার সেলাই-এর উপরে আবার সেলাই, জুতা জোড়া এমন ছিন্ন যে সুদক্ষ মুচিরও অসাধ্য। আরো একটু কাছে যাও তাহার মুখের প্রত্যেকটি রেখা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। দারিদ্র্য এবং দুশ্চিন্তা এবং দুঃখ রেখাক্ষরে ডায়ারির আঁকাজোক কাটিয়া রাখিয়াছে ওই মুখমণ্ডলে। একদিকে তাহার অটল ধৈর্য, অন্যদিকে দুঃখদারিদ্র্যে নিত্যলড়াই তাহার জীবনে—তাহারি চিহ্ন ক্ষত-বিক্ষত ওই মুখমণ্ডল। তাহার জামাখোলা দেহ দেখিলে তুমি চমকিয়া উঠিবে—কঙ্কালের মধ্যে এত শক্তি, ক্ঙ্কালের এমন প্রাণ, কঙ্কালের এমন চলমানতা আসিল কি প্রকারে? ঐ লোকটা কে জান? ও একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার।’ আসলে তাঁর স্পষ্টবাক্ প্রকৃতি স্বকীয় প্রতিভার গুণে উপাদেয় হয়ে উঠেছে। একারণে তাঁর প্রায় সবধরনের রচনাতেই বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

সত্য-সুন্দর ও মঙ্গলের ত্রিবেণী সমন্বয়ে বিশীর রচনা আঘাতের মাত্রাতে নয়, আলোড়নের দীপ্তিতে উৎকর্ষ লাভ করেছে। তার ফলে তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রতিরোধে সক্রিয় করে তোলে, প্রতিশোধের সহায়ক হয়ে ওঠে না। এজন্য বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর লেখনী সর্বদা সচল থেকেছে। এই যেমন তিনি শিক্ষকতার মহানব্রতে দীর্ঘদিন আত্মনিয়োগ করে ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তা তার সাহিত্যের মধ্যেও প্রতিভাত হয়েছে। সমাজে ছাত্র-শিক্ষকের করুণ পরিণতির প্রতি তার সজাগ দৃষ্টি ও মূল্যায়ন পাঠকমনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। শিক্ষকের করুণ পরিণতির প্রতি তাঁর শ্লেষাত্মক বিশ্লেষণ বাস্তবতার নিরিখে অতীব সত্য হয়ে উঠেছে। ‘আধ্যাত্মিক ধোপা’ গল্পে তিনি জানিয়েছেন, ‘দেশসুদ্ধ লোকের ময়লা কাপড় কাচার ভার আমাদের উপর—আমরা আধ্যাত্মিক ধোপা।’ এই সমাজে ‘আধ্যাত্মিক ধোপা’দের দাম গরুর চেয়েও কম। এজন্য ‘চারজন মানুষ একখানা তক্তপোশ’ গল্পে আশ্রয়প্রার্থী শিক্ষকের গৃহস্থের ঘরে স্থানাভাব হওয়ায় অগত্যা গোয়ালঘরে থাকার অনুরোধও ব্যর্থ হয়। কেননা যেখানে পাঁচশো টাকার কমে একটি গরু পাওয়া যায় না, সেখানে দশটাকায় একজন শিক্ষক সহজেই মেলে বলে গৃহস্থ জানায়। আবার ‘শিবুর শিক্ষানবিশ’ গল্পে তিনি আত্মসমালোচনা করে অকপটভাবে শুনিয়েছেন : ‘সকলেই জানে যে লেখাপড়া কিছুই হইতেছে না, এমন করিয়া কিছু হওয়া সম্ভব নয়। তবু কেহ মুখ খুলিয়া বলিতে সাহস করে না। কারণ কেহ শিক্ষক, কেহ পরীক্ষক, কেহ পরীক্ষার গার্ড, কেহ পুস্তকের দপ্তরী, আর কেহ বা পুস্তকের লেখক । বর্তমান প্রথা অন্তর্হিত হইলেই সকলেরই আয়ের তোরণ হইতে মোটা রকমের খান কয়েক ইঁট খসিয়া যাইবে। অতএব বিদ্যার প্রসার চলিতে থাকুক।’ বর্তমান শিক্ষকের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটলেও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃতিটি একইরকম রয়ে গেছে। এজন্য ছাত্র-রাজনীতি নিয়ে তিনি যে কাতর আর্তি সেদিন তাঁর প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছিলেন, তা আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

‘রাজনৈতিক ভূত’ প্রবন্ধে প্রমথনাথ বিশী বলেছেন : ‘ইচ্ছা করে গৃহশীর্ষ হইতে তারস্বরে ঘোষণা করি, অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ, অনভিজ্ঞতা ও আদর্শবাদকে Exploit করা সব Exploitation-এর চরম, ওর চেয়ে জঘন্য সামাজিক মনোবৃত্তি আর সম্ভব নয়। ইচ্ছা হয় চীৎকার করিয়া বলি ছাত্রসমাজকে ছাড়িয়া দাও। তোমাদের দলীয় রাজনীতির মধ্যে তাহাদের টানিয়া আনিয়ো না, এমনকি শিক্ষার মান উন্নতির জন্যও শিক্ষার্থী সমাজে ধর্মঘট ঘটাইও না, যে ডালে সকলের আশ্রয় সেই ডালে করাত চালনা হইতে ক্ষান্ত হও। কিন্তু বলি-ই বা কাহাকে আর শুনিবেই-বা কে?’ না, তাঁর কথা সেদিন কেউ শোনেননি বা শোনার প্রয়োজনও বোধ করেননি। কেননা সেখানেও অন্যভাবে অন্য কারও স্বার্থের ‘তোরণ হইতে ‘মোটা রকমের খান কয়েক ইঁট খসিয়া’ যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে বই-কি!

Advertisement