ড. বিমলকুমার শীট

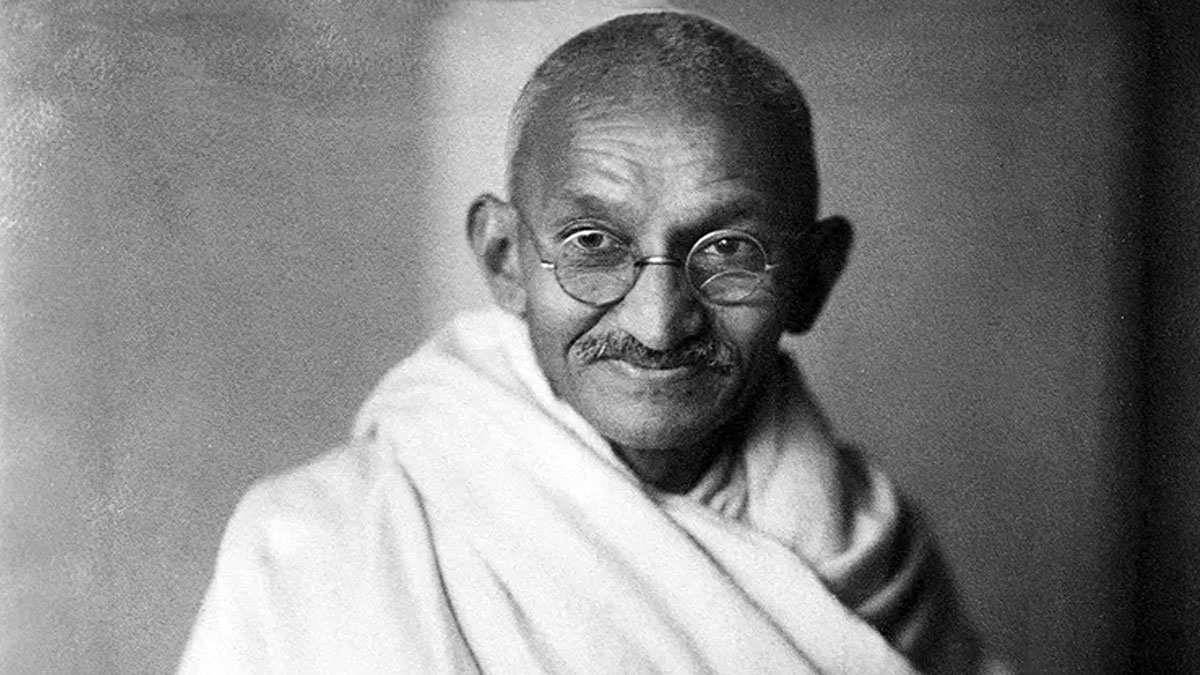

জাতীয় আন্দোলন বিভিন্ন ধারায় চললেও গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের ধারাটি ছিল প্রবলতর। আন্দোলনের পাশাপাশি তাঁর অনশন ছিল অন্য এক অস্ত্র। ব্যক্তিগত স্খলন-পতনের ঘটনা থেকে শুরু করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সরকারি অবিচার প্রভৃতি বিবিধ অকল্যাণ ও অন্যায়ের প্রতিকারে গান্ধীজি বিভিন্ন মেয়াদে অনশন করেছিলেন। প্যারেলালজি তাঁর ‘মহাত্মা গান্ধী দি লাস্ট ফেজ’ গ্রন্থে ২৭টি অনশনের কথা উল্লেখ করেছেন। কানাইলাল দত্ত তাঁর ‘গান্ধীজির অনশন’ গ্রন্থে ২৯টি অনশনের কথা বলেছেন।

Advertisement

অনশন হল উপবাস। ‘অনাসক্তি যোগ’ গ্রন্থে গান্ধীজি বলেছেন বিষয় হতে মনকে শান্ত করার জন্য উপাবাসাদি আবশ্যক। সকল ধর্মেই উপবাসের বিধান আছে। ধর্মসাধনার এই উপায়টিকে গান্ধীজি লোকসংগ্রহের কাজে প্রয়োগ করেন। কর্মকে তিনি ব্রত বলতেন। অনশনও তাঁর নিকট ব্রতস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এছাড়া তাঁর জীবনে অর্ধ-অনশন অর্থাৎ একবেলা খাওয়া কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য গ্রহণের ঘটনাও আছে অনেক। ঘটনাচক্রে, কথা না বলা, কাজ না করাও অনশন ব্রতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৪৪ সালে। গান্ধীজি যাবতীয় কাজকর্ম প্রকাশ্যে লোকচক্ষুর সামনেই করতেন, কোথাও কোনো ব্যাপারেই বিন্দুমাত্র গোপনীয়তা ছিল না। তবে অনশন উপবাসের আত্মিক শক্তি প্রয়োগ গান্ধীজির পূর্বেও যে ছিল তাঁর নিদর্শন রয়েছে। শোনা যায় হিউয়েন সাংকে তুরফানের রাজা জোর করে তাঁর রাজ্যে ধরে রাখেন গুরুর মর্যাদা দিয়ে। হিউয়েন সাং কিন্তু তা চাননি। তাই অন্য কোনো উপায় না পেয়ে মুক্তির দাবিতে তিনি অন্ন-জল বর্জন করেন। চতুর্থ দিনে তাঁর জীবনসংশয় হলে রাজা তাঁকে মুক্ত করে দেন।

Advertisement

গান্ধীজির সমগ্র জীবনের বেশ কয়েকটি অনশনের কথা তুলে ধরব, যার প্রভাব ভারতীয় জনজীবনের ওপর পড়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় সহকর্মীসহ গান্ধীজি কারারুদ্ধ হন। তাঁর অনুপস্থিতিতে টলস্টয় ফার্ম বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু যে ক’জন ছাত্র ছিল গান্ধীজি তাদের নিয়ে ফিনিক্সে একটি আশ্রমিক বিদ্যালয় খুললেন। এখানে দুটি বালক এবং বিশ বছর বয়সের জনৈক নারী অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কস্তুবার কাছে গান্ধীজি তা জানতে পেরে আশ্রমের পরিচালক এবং শিক্ষক হিসাবে তিনি এই ঘটনার জন্য নিজেকেই দায়ী করেন। কঠিন প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্বেচ্ছায় সাত দিনের উপবাস এবং ৪ মাস একাহার বরণ করেন। অনশন শেষ হলে অবশ্য গান্ধীজি এর উপযোগিতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু অল্প কিছুদিন পর অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এ ক্ষেত্রে গান্ধীজির পুত্র ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। গান্ধীজি কিন্তু প্রতিকারের উপায়ের কোন পরিবর্তন করলেন না। শুধুমাত্র অনশনের কাল দ্বিগুন হল। তখনই অনশনের প্রতি তাঁর বিশ্বাস যে দৃঢ় ছিল এটা তারই অভ্রান্ত নিদর্শন। গান্ধীজির বয়স তখন ৪৫ বৎসর।

গান্ধীজি ১৯১৫ সালের গোড়াতেই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে স্থায়ীভাবে চলে আসেন। তাঁর রাজনৈতিক গুরু গোপালকৃষ্ণ গোখলের পরামর্শে সারা ভারত ঘুরে ঘুরে দেশ ও দেশবাসীর সমস্যা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। এর আগে মে মাস নাগাদ ১৯১৪ সালে আমেদাবাদের কোচরবে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে এই আশ্রম নিয়ে তিনি এক সমস্যার সম্মুখীন হন। সারভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির অমৃতলাল ঠক্কর গান্ধীজিকে জানালেন বোম্বাইয়ের জনৈক হরিজন শিক্ষক দুদাভাই এবং স্ত্রী দানীবেন ও কন্যা লক্ষ্মী সপরিবারে আশ্রমে যোগদান করতে আগ্রহী। গান্ধীজি সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই পরিবারটিকে আশ্রমে স্থান দেন। আশ্রমে হরিজন পরিবারকে আশ্রয় দেওয়ার ফলে বর্ণ হিন্দুদের অনেকে ছোঁয়াছুঁয়ি এড়াবার জন্য খাওয়াই বন্ধ করে দেন। গান্ধীজিও তাঁদের সঙ্গে উপবাস শুরু করেন (১১ সেপ্টেম্বর ১৯১৫)। আশ্রমে হরিজন পরিবারকে স্থান দেওয়ার ব্যাপারটি সকলে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। গান্ধীজির অর্থসাহায্যকারী বন্ধুরা বেশি বাদ-প্রতিবাদে না গিয়ে অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেন। গান্ধীজি আদর্শ-চ্যুত হবেন না বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু কিছুকাল চলবার পর তিনি কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েন। এই সময় আমেদাবাদের কাপড়কলের মালিক আম্বালাল সারাভাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ঘটনাচক্রে বছর তিনেকের মধ্যে আমেদাবাদের বস্ত্রকল শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে গান্ধীজিকে আম্বালা সারাভাইয়ের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয়। গান্ধীজি চারদিন অনশন করেন। ভারতের মাটিতে এইটিই ছিল সমাজ হিতকল্পে তাঁর যথার্থ অনশন ব্রত (মার্চ ১৫-১৮, ১৯১৮)।

১৯১৭ সনের শেষদিকে আমেদাবাদে প্লেগ রোগ ভয়ঙ্কর মহামারী রূপে দেখা দেয়। শ্রমিকরা প্রাণভয়ে শহর ছেড়ে চলে যেতে থাকেন। ফলে কারখানা অচল হয়ে পড়ে। তাই মালিকেরা তাঁদের মজুরি ছাড়াও টাকা প্রতি বারো আনা থেকে এক টাকা বোনাস দিয়ে শ্রমিকদের ধরে রাখেন। প্লেগ মহামারী প্রশমিত হলে মিলমালিকরা বোনাস প্রত্যাহার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তখন যুদ্ধজনিত পরিস্থিতি ও অন্যান্য কারণে যথেষ্ট মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। ফলে শ্রমিকদের বেঁচে থাকা কষ্টকর ছিল। শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। গান্ধীজি শ্রমিকদের পক্ষ নেন। গান্ধীজি চারটি শর্তে শ্রমিকদের আন্দোলন পরিচালনা করতে সমর্থ হলেন। কিন্তু মার্চের মাঝামাঝি শ্রমিকদের দুর্বলতা দেখা দিল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলে ফেললেন, গান্ধী সাহেবের পক্ষে মোটর গাড়ি চড়ে এসে আমাদের সামনে বক্তৃতা দেওয়া খুব সোজা। ওদিকে আমরা যে অনাহারে মরছি। ‘অনাহারে’ কথাটি কানে যেতে গান্ধীজি তৎক্ষনাৎ প্রতিজ্ঞা করেন ৩৫ শতাংশ মজুরী বৃদ্ধি না হওয়া অথবা সকলে চাকরি ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি খাদ্য স্পর্শ করবেন না এবং মোটর গাড়ি চড়বেন না। শুরু হল ভারতে গান্ধীজির প্রথম সত্যিকারে লোকহিত অনশন— ১৫ মার্চ ১৯১৮। অনশনে ক’দিন গান্ধীজির দৈনন্দিন কাজকর্মের কোনো ব্যাত্যয় ঘটেনি। নিত্যকর্মের কোন প্রকার রদবদলও তিনি করেননি।

গান্ধীজির দ্বিতীয় অনশন বোম্বাইতে (৬ এপ্রিল ১৯১৯) কুখ্যাত রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে। এই উপবাস ভিন্ন ধরনের ছিল বলে গান্ধীজি স্পষ্ট করে বলেছিলেন। ওইদিন সাকালে নারী শিশুসহ শত শত হাজার হাজার মানুষ বোম্বাইয়ের চৌপট্টিতে জমায়েত হন। গান্ধীজির নেতৃত্বে সমুদ্রস্নানের পর মিছিল করে নগর পরিক্রমা করেন। বিক্রি করেন নিষিদ্ধ পুস্তক। সেদিন গান্ধীজি অনাবৃত দেহ ও নগ্নপদে ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি প্রতি বৎসর ৬ এপ্রিল উপবাসী থাকতেন।

এরপর ঘটে পাঞ্জাবের জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। অন্যদিকে অনসূয়া বেনকে গ্রেপ্তারের পর আমেদাবাদের ঘটনাও গুরুতর আকার ধারণ করে। শ্রমিকরা উত্তেজিত হয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করেন কয়েকজন ইংরেজ নিহত হন। ১৩ এপ্রিল গান্ধীজি আমেদাবাদে আসেন পরের দিন এক বিশাল জনসভার হাঙ্গামার জন্য জনসাধারণকে ভর্ৎসনা করেন। গান্ধীজি এই অন্যায় কাজের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিন দিনের অনশনব্রত গ্রহণ করেন। ওই সভায় তিনি শ্রোতাদের ২৪ ঘণ্টার অনশন করতে আহ্বান জানান। ১৯২১ সালে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমন উপলক্ষে বোম্বাইয়ে গান্ধীজির চোখের সামনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। ট্রাম পোড়ে, পুলিশও আক্রান্ত হয়, মারাও পড়ে কেউ কেউ। গান্ধীজি সুরাটে সত্যাগ্রহের আয়োজন বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়ে দাঙ্গা প্রশমিত করতে বোম্বাইয়ের জেঠামল গোবিন্দজির গৃহে অনশন করেন (১৯ নভেম্বর ১৯২১)। এই অনশনের উদ্দেশ্যে ছিল দ্বিবিধ। এক, দাঙ্গা হাঙ্গামা বন্ধ করে শান্তি সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনা এবং দুই জনগণের মধ্যে স্বীয় প্রভাব বৃদ্ধি করা। উপবাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা মহলে সচেতনতা দেখা দেয়। দাঙ্গাদমনের কার্যকরী উপায় উদ্ভাবনের জন্য উদগ্রীব জননেতা ও কর্মীগণ গান্ধীজির পারমর্শের জন্য আসতে আরম্ভ করলেন। ফলে অনশনের চতুর্থ দিন হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, খ্রিস্টান সকল ধর্মের নেতৃবর্গের উপস্থিতিতে গান্ধীজি অনশন ভঙ্গ করেন। অহিংসা অসহযোহ আন্দোলন হিংসাশ্রয়ী হওয়ায় গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ১৯২২ সালের ১২ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি পাঁচ দিনের অনশন ব্রত উদযাপন করেন। তখন তিনি বারদৌলিতে অনশন ভঙ্গের ষষ্ট দিবসে দিল্লি রওনা হন।

সরকার বেপরোয়া। আমেদাবাদে গান্ধীজি পৌঁছলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি জেল কর্তৃপক্ষের কাছে কোনোরকম ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা দাবি করেননি। তাঁকে জেলে চরকা পর্যন্ত রাখতে দেওয়া হয়নি। চরকা থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি অনশন শুরু করেন (২২ মার্চ, ১৯২২)। কিন্তু ব্যাপারটি বেশিদূর গড়ায়নি। সন্ধ্যায় তাঁকে চরকা ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পরে জনচিত্তে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা বোধ জাগ্রত করবার জন্য গান্ধীজি ১৯২৪ সনে ৪০ দিন অনশনের সঙ্কল্প করেন। অনশন শুরু হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সূত্র অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সারা ভারতের সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ দিল্লিতে সমবেত হলেন। এই সম্মেলন থেকে সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়। বিংশতি দিনে তিনি অনশন ভঙ্গ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। অতঃপর এণ্ড্রুজ বাইবেল থেকে এবং বিনোবাজি উপনিষদের কিছু অংশ পড়েন। বালকৃষ্ণজি ‘বৈষ্ণব জন তেনে’ গান্ধীজির এই প্রিয় ভজন গানটি পরিবেশন করেন। যে কোহাটের মর্মান্তিক ঘটনার বিচলিত হয়ে গান্ধীজি নিজের জীবনটাকেই অঞ্জলি ভরে উৎসর্গ করতে ব্রতী হয়েছিলেন, ইংরেজ সেখানে তাঁকে যাবার অনুমতি দিল না। পরে সবরমতী আশ্রমে আশ্রমিক বালক-বালিকার নৈতিক স্খলনের প্রতিকারে অনশন করেছিলেন (২৪/১১-৩০/১১/১৯২৫)।

এদিকে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়। গান্ধীজি দেশে ফিরে আসেন। ভারতে তখন বিস্ফোরক অবস্থা। একদিকে জাগ্রত জনতা অপর দিকে স্বৈরাচারি শাসক। গান্ধীজিকে গ্রেপ্তার করে যারবেদা জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি (১৯৩২ সাল) ঘোষণা করেন। এরপর গান্ধীজি লিখলেন দলিত হিন্দু সমাজের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা রদ না হলে ২০ সেপ্টেম্বর (১৯৩২) থেকে জীবনান্ত পর্যন্ত তিনি উপবাস করবেন। নির্দিষ্ট দিনে (২০ সেপ্টেম্বর – ২৫ সেপ্টেম্বর) অনশন শুরু হয়। তখন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় গান্ধীজি বলেছিলেন হিন্দুধর্মের মধ্যে ত্রুটি আছে, তা দূর করতে হবে ধর্মসংস্কারককে। অন্য কারো দ্বারা সে কাজ হওয়ার নয়। তা করতে গেলে ভালোর চেয়ে মন্দই বেশি হবে। জেলে তিনি কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করেননি। তবে জেল কর্তৃপক্ষ গান্ধীজির সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সম্পর্কে বিধি নিষেধ শিথিল করে এবং তাঁকে যথেচ্ছ চিঠিপত্র লেখবার স্বাধীনতা দেন। আর ব্যক্তিগত সেবার জন্য মহিলা ওয়ার্ড থেকে কস্তুরবাও আসেন। গান্ধীজিকে দেখতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যারবেদা জেলে যান। পুত্র দেবদাস গান্ধী বিচলিত হয়ে পিতার প্রাণরক্ষার জন্য আম্বেদকরের নিকট আবেদন করেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিরোধী অনশনের পর থেকে হরিজন সেবা গান্ধীজির অন্যতম মুখ্যকর্ম হয়ে ওঠে। ৭ নভেম্বর ১৯৩২ থেকে তিনি জেলে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ফিরে পান। কিন্তু হরিজন সেবার ক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী আপ্পা সাহেব বর্ধন তখন রত্নগিরি জেলবন্দী। তিনি নিজে জেলে পায়খানা পরিষ্কার করার প্রস্তাব দিলে জেল কর্তৃপক্ষ তা দিতে অস্বীকার করে। তাই তিনি অনশন শুরু করলে গান্ধীজিও ৩ ডিসেম্বর অনশন শুরু করে দেন। ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে আইন সংশোধন করলে আপ্পা সাহেবের দাবি পূরণ হয়। গান্ধীজিও রাত দশটায় অনশন প্রত্যাহার করে নেন। পরে নিজের ও সহকর্মিদের আত্মশুদ্ধির জন্য গান্ধীজি তিন সপ্তাহব্যাপী অনশন শুরু করেন (৮ মে থেকে ২৮ মে ১৯৩২)। এর কারণ ছিল হরিজন সেবা ও উন্নয়ন কর্মের প্রতি জনসাধারনের একাংশের বিরোধিতা এবং গান্ধীজির নিজের বন্দিদশার জন্য প্রতিকারার্থক কর্মের প্রতিবন্ধকতা। অনশন শুরু করার দিনই সরকার গান্ধীজিকে ছেড়ে দেন। অনশনের মধ্যে যতটা সম্ভব গান্ধীজি দৈনন্দিন কাজকর্ম অব্যাহত রাখেন। কারাগার থেকে জওহরলাল, বিদেশ থেকে এণ্ড্রুজ, শুভানুধ্যায়ী রোমা রোঁলা প্রমুখ নেতৃস্থানীয় সুধীজন গান্ধীজির প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করলেন।

Advertisement