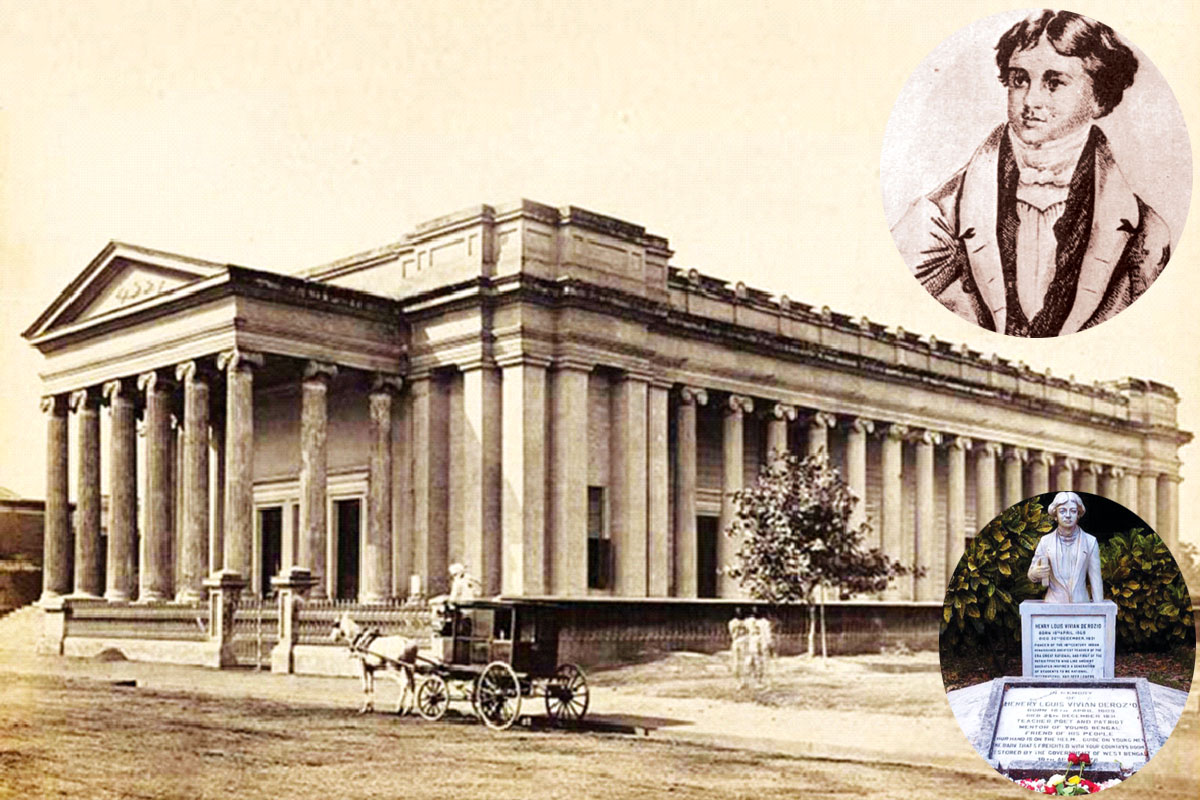

মৌলালি থেকে মল্লিকবাজার যাওয়ার রাস্তার ওপর এক বিশাল লাল বাড়ি। একটা নার্সিংহোম চোখে পড়বে সাধারণ মানুষের, কিন্তু এই বাড়ির ইতিহাস জানলে অবাক লাগবে। কারণ বাঙালির মনে রেনেসাঁর স্বপ্ন দেখানো ঝড়ের পাখি হেনরি ডিরোজিওর বাড়ি ছিল আজকের এই ঋত্বিক নার্সিংহোম। বাড়ির বাইরে একটা ফলক লাগানো ছিল যেটা ঝড়বৃষ্টিতে উঠে গিয়ে খুব কষ্ট করে পড়তে হয়। এইভাবেই হারিয়ে যায় ইতিহাস। কিন্তু হারিয়ে যাননি ডিরোজিও। ইউরেশীয় কবি, যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ ও শিক্ষক। তরুণ হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও ছিলেন বাংলার যুবকদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রচারকারী প্রথম ভারতীয় শিক্ষাবিদদের একজন এবং ভারতীয় কবি এবং তাঁর সময়ের একজন অত্যন্ত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী। ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ এপ্রিল কলকতার পদ্মপুকুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা-মা ছিলেন ফ্রান্সিস ডিরোজিও, একজন খ্রিস্টান ইন্দো-পর্তুগিজ অফিসকর্মী এবং সোফিয়া জনসন ডিরোজিও, একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলা। তাঁর আসল পারিবারিক নাম ছিল ‘ডো রোজারিও’। ডিরোজিও একজন সফল ছাত্র ছিলেন এবং কীটস, শেলী ও বায়রনের কবিতার একনিষ্ঠ পাঠকও। ১৪ বছর বয়সে ডিরোজিও স্কুল ছেড়ে তাঁর বাবার অফিসে যোগ দেন, গঙ্গাতীরের মনোরম সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন, যা তিনি ইন্ডিয়া গেজেটে জমা দেন। ১৮২৫ সালে একাধিক সংবাদপত্র এবং সাময়িকীতে কবিতা প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে তাঁর কাব্যজীবন সমৃদ্ধ হতে শুরু করে।

১৮২৬ সালের মে মাসে, ১৭ বছর বয়সে তিনি নতুন তৈরি হিন্দু কলেজে ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। যুক্তিভিত্তিক শিক্ষা দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলেন ডিরোজিও। বিষয়বস্তুর পরিসীমা প্রথাবদ্ধ গণ্ডি অতিক্রম করে বহুদূর প্রসারিত ছিল। ডিরোজিওর বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দু পরিবার থেকে আগত ছাত্রদের অধিকাংশের মধ্যে ধর্ম বিষয়ে প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ বিশ্বাস সৃষ্টির অভিযোগ করা হয়। বিষয়টিকে রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুদের কর্তৃত্বাধীন হিন্দু কলেজের ব্যবস্থাপনা পরিষদের নজরে আনা হয়। প্রথাগত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য এই পরিষদের নির্দেশে হিন্দু কলেজের শিক্ষকপদ থেকে ডিরোজিওকে অপসারণ করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে এরকম অপসারণের ঘটনা ছিল সেই প্রথম। তিনি তখন ধর্মতলা একাডেমিতে পড়াতে যান। ডিরোজিওর দ্বারা প্রভাবিত ছাত্ররা ‘ইয়ং বেঙ্গল’ নামে সমাজ সংস্কার বিষয়ক সংগঠন গড়ে তোলেন। এর সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কেশব সেন, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কুবিহারী দত্ত, শ্যামাচরণ লাহা প্রমুখ, যাঁরা অনেকে সরাসরি ডিরোজিওর শিষ্যও নন। তাঁর ভাবধারা প্রচারে ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন মাইকেল মধুসূদনের মতো অনেকে। রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হেনেছিলেন ডিরোজিও তাঁর প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে। ডিরোজিও প্রভাবিত রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘দ্য এনকোয়ারার’ বা দক্ষিণারঞ্জনের সম্পাদনায় ‘জ্ঞানান্বেষণ’ যুক্তিবাদী প্রকাশনা যা রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। ডিরোজিওর পড়ানোর বিষয় ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস হলেও আলোচনা সেসব বিষয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে যেত। দর্শন ও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর দিকগুলো ডিরোজিও যখন তুলে ধরতেন, ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে শুধু শুনতেন, শুধু তাই নয়, তাঁদের অনেকেই সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা পালনে ব্রতী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ধর্মের প্রতি তাঁদের মনোভাব ছিল ভলতেয়ারের মতো। হিন্দু ধর্মকে খোলাখুলিভাবে নিন্দা করতেও তাঁরা ইতস্তত করেননি। বলতে গেলে সেটাই ছিল বঙ্গদেশে রেনেসাঁর সূচনা। ডিরোজিওর শিক্ষাবলি ছাত্রদের মধ্যে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয় এবং তাঁরা বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ ও অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করেন। ডেভিড হিউম ও জেরেমি বনথামের যুক্তিবাদী দর্শন ও টমাস পেইনের মতো প্রগতিবাদী চিন্তাবিদদের প্রভাবে তাঁরা সবকিছুই যুক্তির মাপকাঠিতে বিচার করতে শুরু করেন।

Advertisement

সংকীর্ণ রাজনীতির বাইরে গিয়ে জীবন ও সমাজের প্রতিটি অংশে রক্ষণশীল কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রেরণা দিয়েছেন ডিরোজিও। মাত্র ১৭ বছর বয়সে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে ডিরোজিও যা করে গিয়েছেন তা আজও সবাইকে বিস্মিত করে। বাংলায় রেনেসাঁ এনেছিলেন ডিরোজিওর মতো শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের ক্ষুরধার যুক্তিকে সমাজে মান্যতা দিয়ে। অন্ধ কুসংস্কারের আবর্তে ঘুরপাক খাওয়া মানুষদের পরিত্রাণের প্রয়াস পেয়েছিলেন ডিরোজিও আর তাঁর আদর্শে গঠিত ইয়ং বেঙ্গল। তাঁর দুঃসাহসী কাজগুলো আজ রূপকথা বলে মনে হয়। লেখক ও শিক্ষক ডিরোজিও সাংবাদিক হিসেবেও সাফল্যলাভ করেছিলেন আর তার প্রভাবও ছিল সুদূরপ্রসারী। ডিরোজিওর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৌদ্ধিক বিপ্লব ঘটানো। তিনি ছিলেন উদার চিন্তাভাবনার একজন চমৎকার প্রবক্তা। তাঁর লক্ষ্য ছিল বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদির মতো সামাজিক কুপ্রথার অবসান ঘটানো এবং নারীশিক্ষার প্রচার করা। স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এবং সমতার মতো ফরাসি বিপ্লবের ধারণাগুলি ছড়িয়ে দেওয়া। বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যের মাধ্যমে, তাঁরা মুখস্থ শিক্ষার পরিবর্তে মূল্যবোধভিত্তিক এবং যুক্তিসঙ্গত চিন্তাভাবনাকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন।

Advertisement

ডিরোজিওর শিক্ষকতার প্রতি তীব্র আগ্রহ এবং ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সাহিত্য ও বিতর্ক ক্লাব গঠন— তৎকালীন বঙ্গসমাজে বিরাট সাড়া ফেলে দেয়। ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন রক্ষণশীল সমাজের কর্তারা। এই সময়টা ছিল যখন বাংলার হিন্দু সমাজে যথেষ্ট অস্থিরতা চলছিল। ১৮২৭ সালে, যখন ডিরোজিওর বয়স ১৮ বছর, সম্পাদক জন গ্রান্ট তাঁর কবিতার প্রতি মনোযোগ দেন, তাঁর রচনার একটি বই প্রকাশের প্রস্তাব দেন এবং তাঁকে কলকাতায় ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানান। শীঘ্রই তিনি গ্রান্টের সহকারী সম্পাদক হন, পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি সাময়িকীর প্রকাশনা করেন এবং নিজস্ব সংবাদপত্র, ক্যালকাটা গেজেট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২৮ সালে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন, যাঁরা হিন্দু আদর্শ বজায় রেখেছিলেন কিন্তু মূর্তিপূজাকে অস্বীকার করেছিলেন। এর ফলে গোঁড়া হিন্দু সমাজের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ডিরোজিও ইতিমধ্যেই প্রচলিত সামাজিক পরিবর্তনের ধারণাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা স্বাধীনতা, সাম্য এবং স্বাধীনতার চেতনার বিকাশকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁরা সামাজিক কুফল দূর করতে, নারী ও কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করতে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জুরি দ্বারা বিচার ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন।

ডিরোজিওর শিক্ষা হিন্দু সমাজে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। ইউরেশিয় সম্প্রদায়ের কল্যাণ সাধনের কাজেও ডিরোজিও সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং ‘দ্য ইস্ট ইন্ডিয়ান’ নামে একটি ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদনা করতে শুরু করেন। সেই সময় তিনি তাঁর কিছু তরুণ হিন্দু শিষ্যকে সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমকে ব্যবহার করে তাঁদের প্রগতিবাদী ধারণাগুলি প্রচার করতে উৎসাহিত করেন। এভাবে ১৮৩১ সালের মে মাসে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ‘দি ইনকোয়ারার’ নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা এবং পরের মাসে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক ‘জ্ঞানান্বেষণ’ নামে বাংলায়, পরে ইংরেজিতেও একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করতে শুরু করেন। দৃশ্যত ডিরোজিওর নির্দেশনায় এসব পত্রিকার মাধ্যমে তরুণ প্রগতিবাদীরা হিন্দু রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান। তিনি একবার এইচ এইচ উইলসনকে ফেরত পাঠানো চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘আমাকে সন্দেহবাদী এবং অবিশ্বাসী বলা বা হওয়াটা অবাক করার মতো কিছু নয়, কারণ এই নামগুলি সেই ব্যক্তিদের দেওয়া হয় যাঁরা ধর্মের ব্যাপারে নিজের মতো করে ভাবেন’। আজ একটা শ্রেণির মানুষ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে ভারতকে টুকরো করার অপচেষ্টায় লিপ্ত, তাদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার জন্য ডিরোজিওদের মত মুক্তচিন্তকদের খুব প্রয়োজন। ‘হিন্দুস্তানি মিনস্ট্রেলের গান’ কবিতায় নিজের দেশ ভারতের গুণগান করেছেন।

তিনি লিখছেন—

‘ধনী ওমানের সমুদ্রে/ অনেক মূল্যবান মুক্তা আছে; /কিন্তু কেউ নেই, আমার সুন্দরী কাশ্মীরি মেয়ে! /কেউ তোমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে পারে না। /বসরায় অনেক গোলাপ আছে যা অনেক সহচরী খুঁজতে পারে,/ কিন্তু তোমার চিবুকে এমন ফুল কে পাবে? সবুজের দেশে,

নীচের রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে যাদুকরী মন্ত্রের সাথে/ আমরা সকল তরুণ দৃষ্টিতে অনুকম্পা করব, এবং সবাই তোমাকে স্বাগত জানাবে’। স্বপ্ন দেখতেন কবি ডিরোজিও। দেখাতেনও সবাইকে, ‘আমাদের চারপাশে এখন রাত্রির আঁধার নেই,/ উপরে স্বর্গ;/ কিন্তু শীঘ্রই আমাদের উজ্জ্বল শহরে বসবাস,/ তারপর তোমাকে নন্দিত করো,/ তোমাকে নন্দিত করো, সুমধুর প্রেম!… প্রাসাদের হলগুলিতে আমরা আমাদের সুর তুলব,/ সেখানে আমাদের সমস্ত গীতিধারা প্রবাহিত হবে।’ তাঁর কবিতাগুলিকে ভারতের দেশাত্মবোধক কবিতার ইতিহাসে, বিশেষ করে ‘টু ইন্ডিয়া— মাই নেটিভ ল্যান্ড’ এবং ‘দ্য ফেকির অফ জঙ্গিরা’-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফকির অফ জঙ্গিরা: ভারতের উদ্দেশে— আমার জন্মভূমি ‘হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উদ্দেশে’, কবিতাগুলি রোমান্টিক কবিতা দ্বারা প্রভাবিত ছিল, কিন্তু দেশের প্রতি ভালোবাসা ছিল মূল ফোকাস কাব্যভাবনাতে। কবিতায় তাঁর অবদান ভারতে ইংরেজি কবিতার সূচনার একটি চিহ্ন। তিনি আরও একটি কাব্যধারার সূচনা করেছেন— বিদ্রোহী ও দেশাত্মবোধের কবিতা রচনার ধারা। (তিনি অনুসরণ করতেন বিশেষ করে লর্ড বায়রন এবং রবার্ট সাউদির মতো কবিদের। ‘ভারতের বীণা’, ‘হিন্দুস্তানি মিনস্ট্রেলের গানে’ তাঁকে রোম্যান্টিক বলে মনে হয়, যদিও এই রোমান্টিকতার মূল উদ্দেশ্য ছিল আগামীদিনের জন্য আশাবাদ।

‘এসো তোমাকে নন্দিত করো, মধুরতা! আমাদের এত দুর্ভাগ্যের পর আরও সুদিন আসবে। / কোনো ক্রন্দন নয়, ভালোবাসা! তোমার কান্না আর নয়,/ পৃথিবী আমাদের সকলের বাসস্থান/ জীবনের পাহারায় আমরা একসঙ্গে,/ আমরা যেখানেই যাব সেখানেই ভালোবাসব।/ পাখির মতো আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াব, এবং আমাদের মধুমাখা সেতারের সঙ্গে,/ আমাদের হৃদয় অপরিবর্তনীয়, যদিও পৃথিবী বদলে যেতে পারে,/ আমরা বাঁচবই এবং ভালোবাসব’ অনেকটা শেলীর ‘ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড’।

আলেকজান্ডার ডাফ এবং অন্যান্য (প্রধানত ইভাঞ্জেলিক) খ্রিস্টান মিশনারিরা তাঁকে একজন আইকনোক্লাস্ট হিসেবে দেখতেন। পড়াতেন হিউম, স্মিথ, রবার্টসন, রীড, স্টুয়ার্ট, বেকন, পেইনসহ অনেকের দর্শন। বার্নস আর বায়রনের প্রতিষ্ঠানবিরোধী কবিতা দিয়ে আধুনিক সমাজগঠনের ভাবনা জাগিয়ে তুলতেন ছাত্রদের মননে ও জীবনদর্শনে। ডিরোজিও ‘জুভেনিস’ ছদ্মনামে লিখতেন। পাশাপাশি চলতে লাগল তাঁর নিজের পড়াশোনা। ক্রমেই তিনি নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। মূলত ডক্টর গ্রান্টের সহায়তায়।

ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার এবং সমস্ত কর্তৃত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য জোর দিতেন। তিনি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন এবং বিজ্ঞানের উপর বিতর্ক এবং আলোচনার আয়োজন করতেন; ডিরোজিও উগ্র আদর্শকে সমর্থন করতেন, মূলত কলকাতার তরুণ ছাত্রদের এই কার্যকলাপের মাধ্যমে আকৃষ্ট করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটি বৌদ্ধিক বিপ্লব এনেছিলেন। ডিরোজিওর সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা ‘জঙ্গিরার ফকির’ ২০৫০ লাইনের একটি রচনা। এটি সরাসরি ফকির অধ্যুষিত জঙ্গিরার শিলা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। কবি অন্য কবিতায় কামনা করেছেন ‘আচ্ছা— আমাকে সময়ের গভীরে ডুব দিতে দাও/ এবং যুগ যুগ ধরে ভেঙে পড়া ধ্বংসাবশেষের কিছু ক্ষুদ্র অংশ/ বের করে আনতে দাও,/ যা মানব চোখ আর কখনও দেখতে পাবে না /এবং আমার শ্রমের ভিত্তিভূমি হোক, আমার হতভাগ্য দেশ!’

ডিরোজিও নিজেকে ভারতীয় বলে মনে করতেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় আধুনিক ভারতের প্রথম ‘জাতীয়’ কবি হিসেবে পরিচিত ছিলেন, এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কবিতার ইতিহাস সাধারণত তাঁর সঙ্গেই শুরু হয়। তিনি লিখেছিলেন, ‘আমার দেশ।/ তোমার গৌরবোজ্জ্বল অতীত দিনে / তোমার কপালে মনোরম একটি বলয় ছিল।’ আমার জন্মভূমিতে শীর্ষক এই কবিতায় তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন, কোথায় তোমার গর্বের দিন, কোথায় এখন সেই সম্ভ্রম?

অবশেষে তোমার ঈগল পালক শৃঙ্খলিত, আর মলিন ধুলোয় তুমি রয়েছো, তোমার মন্ত্রীর কাছে তোমার বোনার কোনো মালা নেই তোমার দুঃখের করুণ গল্প বাঁচাও!’

এই কবিতায় বক্তার গভীর দুঃখ এবং তাঁদের মাতৃভূমির মহিমার অতীত যুগের আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে। বক্তা দেশের অতীত গৌরব তুলে ধরেন এবং বর্তমান পতনের সঙ্গে এর তুলনা করেন। তাঁরা জাতির ‘ঈগলের পালক’ হারিয়ে যাওয়া এবং ‘মলিন ধুলোয় কুঁকড়ে থাকা’ অবস্থায় পরিণত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। কবিতাটি বক্তার অতীতে অনুসন্ধান করার এবং এর পূর্বের গৌরবের টুকরো পুনরুদ্ধার করার আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরে। তাঁরা এই স্মৃতিতে সান্ত্বনা খুঁজে পান এবং তাঁদের দেশের পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁদের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। কবিতাটি ক্ষতি, স্মরণ এবং একসময় পরিচিত মহত্ত্বের জন্য আকুলতার বিষয়বস্তুকে তুলে ধরে। এটি সেই সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়াকে প্রতিফলিত করে, উপনিবেশবাদের সঙ্গে লড়াই করা এবং তার পরিচয় পুনরুদ্ধার করার জন্য একটি জাতির অনুভূতি প্রকাশ করে। ‘ভারতের বীণা’ কবিতায় মূর্ত ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতির পতনের জন্য শোক প্রকাশ করেছিলেন ডিরোজিও। একসময় সৌন্দর্য ও সম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে পরিচিত বীণাটি এখন পরিত্যক্ত ও অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। কবিতাটি লেখকের তাঁর দেশের অবস্থার প্রতি ক্ষতি ও হতাশার অনুভূতি প্রতিফলিত করে। এটি ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতির হারানো গৌরব পুনরুজ্জীবিত করার আকাঙ্ক্ষাও প্রকাশ করে। তাঁর অন্যান্য রচনার তুলনায়, এই কবিতাটি আরও স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক এবং জাতীয়তাবাদী। এটি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্রমবর্ধমান অনুভূতিকে প্রতিফলিত করে। কবিতাটিতে মূর্তিমান রূপ এবং চিত্রকল্পের ব্যবহার ভারতীয় সংস্কৃতির পতনের একটি প্রাণবন্ত এবং আবেগপূর্ণ চিত্র তৈরি করে। সঙ্গীত ও সৌন্দর্যের প্রতীক বীণাটি এখন ‘অসংলগ্ন’ এবং ‘নিঃশব্দ’। একসময় এর উপর দিয়ে যে বাতাস বয়ে যেত, তা এখন ‘নিরর্থক’ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বীণাটিকে ‘মরুভূমির সমভূমিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্মৃতিস্তম্ভ’, ক্ষয় এবং অবহেলার একটি মর্মস্পর্শী চিত্রের সঙ্গেও তুলনা করা হয়। কবিতাটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি একটি শক্তিশালী অভিযোগ, যা ভারতীয় সংস্কৃতিকে পতনের দিকে পরিচালিত করেছিল। এটি ভারতীয় জনগণকে তাঁদের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের আহ্বান জানিয়ে একটি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বানও। ডাফের অ্যাসেম্বলি ইনস্টিটিউশনে যুক্তিবাদী চেতনার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ডিরোজিওর ধারণাগুলি গৃহীত হয়েছিল, যতক্ষণ না সেগুলি খ্রিস্টধর্মের মৌলিক নীতিগুলির বিরুদ্ধে ছিল এবং যতক্ষণ না সেগুলি গোঁড়া হিন্দুধর্মের সমালোচনা করেছিল।

ডিরোজিয়ানরা ছিলেন হিন্দু কলেজ থেকে আবির্ভূত বাঙালি মুক্তচিন্তকদের একটি দল। তাঁরা হিন্দু কলেজের একজন শিক্ষক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিওর নামে নিজেদের নামকরণ করেছিলেন, যিনি ভারতীয় সমাজের বিরাজমান ব্যাধিগুলির বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন।

তিনি যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনা, স্বাধীনতা, সাম্য এবং স্বাধীনতার একজন স্পষ্টবাদী সমর্থক ছিলেন এবং তিনি তাঁর ছাত্রদেরও একই কাজ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। ডিরোজিও ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং দর্শনের মতো বিষয়গুলিতে বিতর্ক এবং আলোচনার জন্য একটি সমিতি গঠন করে তাঁর শিক্ষার মাধ্যমে উগ্র ধারণা প্রচার করেছিলেন ‘ভারতের বীণা’ কবিতায়। কবি জানতে চান, ‘তুমি কেন একা আছো তোমার শুকিয়ে যাওয়া ডালে?/ চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন/ তোমাকে কি সেখানেই বিরাজমান হতে হবে?/ তোমার সঙ্গীত একসময় মধুর ছিল/ এখন তা কে আর শোনে?/কেন অর্থহীন বাতাস তোমার চতুর্দিকে হাহাকার করে?’

ডিরোজিও কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে তরুণদের মনে বৌদ্ধিক বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি উদারনীতির একজন কট্টর সমর্থক ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের নেতা ‘নারী শিক্ষা, বাকস্বাধীনতা এবং চিন্তাভাবনায়’ বিশ্বাস করতে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতিনীতিকে অমান্য করেছেন। নারীশিক্ষাকে সমর্থন করেছেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী সামাজিক রীতিনীতিকে উপহাস করেছিলেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ব্যর্থতা সত্ত্বেও, আন্দোলনটি সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ ছিল না। ডিরোজিয়ানদের ধারণাগুলি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলায় নবজাগরণ নামে পরিচিত সামাজিক আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিছু কবিতার লাইনে কবি ডিরোজিও তাঁর বিষণ্ণতা ফুটিয়ে তুলেছেন কাব্যিক প্রকাশশৈলীর গভীরতায়, ‘নীরবতা তোমাকে তার ভয়ংকর শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে;/ অবহেলিত, নীরবতায় নির্জন তুমি,/ মরুভূমির ধ্বংসপ্রাপ্ত স্মৃতিস্তম্ভের মতোও!/ অনেক বেশি যোগ্যতর হাত ওর/ একবার তোমার মধুর সুরে শান্তি দিয়েছিল,/ এবং তাদের জন্য অনেক পুষ্পস্তবক ছিল/ খ্যাতি মিশ্রিত’।

১৮৩১ সালে উগ্র মতবাদের কারণে ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। সেই সময়কার সামাজিক পরিস্থিতি উগ্র মতবাদ গ্রহণের জন্য উপযোগী ছিল না, তাই তাঁরা আশানুরূপ সাফল্য পাননি। অধিকন্তু, তাঁরা কৃষকদের স্বার্থের সঙ্গে জনসাধারণকে সংযুক্ত করতে পারেননি।

কবি ডিরোজিওর হতাশা ব্যক্ত হয়েছে মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায়, ‘মন্ত্রীর সমাধিতে এখনও ফুলগুলি ফোটে:/ সেই শীতল হাতগুলি অনুভব করি— কিন্তু যদি তোমার ঐশ্বরিক স্বর/ আবার বেজে উঠে,/ আমার দেশের বীণা, আমাকে প্রাণ খুলে বলতে দাও!’

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর তিনি কলেরায় আক্রান্ত হয় মৃত্যুমুখে পতিত হন। গির্জা ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে তাঁর অভিমতের কারণে পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করতে বাধা দেওয়া হয়। গোরস্থানের ঠিক বাইরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর ডিরোজিওর আকস্মিক মৃত্যু প্রগতিবাদীদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে গুরুতর আঘাত হানে। তবুও এই অসামান্য শিক্ষক তাঁর তরুণ হিন্দু ছাত্রদের মনে সংস্কারমুক্তির যে চেতনা উদ্দীপ্ত করেছিলেন তা পরবর্তী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। অসাধারণভাবে ডিরোজিও লিখেছিলেন, ‘এটা সেই সময় যখন অন্ধকার রাত্রি/ বিদায়ী আলোর সমাহারে সিক্ত হয়,/ বর্ণিল-স্বাগত-তাদের প্রবাহিত হতে দাও/ আমরা চারপাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি/, কিন্তু অর্থহীনভাবে তাদের খুঁজি যারা ছিল আমাদেরই অংশ,/ যেমন আমরা তাদেরই, এবং যাদের আমরা দেখেছি উজ্জ্বল মণির মতো, হৃদয়ের গভীরে।/ তারা এখন কোথায়? সেই ‘সংকীর্ণ কোষে’ চলে গেছে/ যার অন্ধকার কোন প্রদীপ সরাতে পারেনি’। এই দুঃখ শুধু ডিরোজিওর একার ছিল না, আজ আমাদেরও।

Advertisement