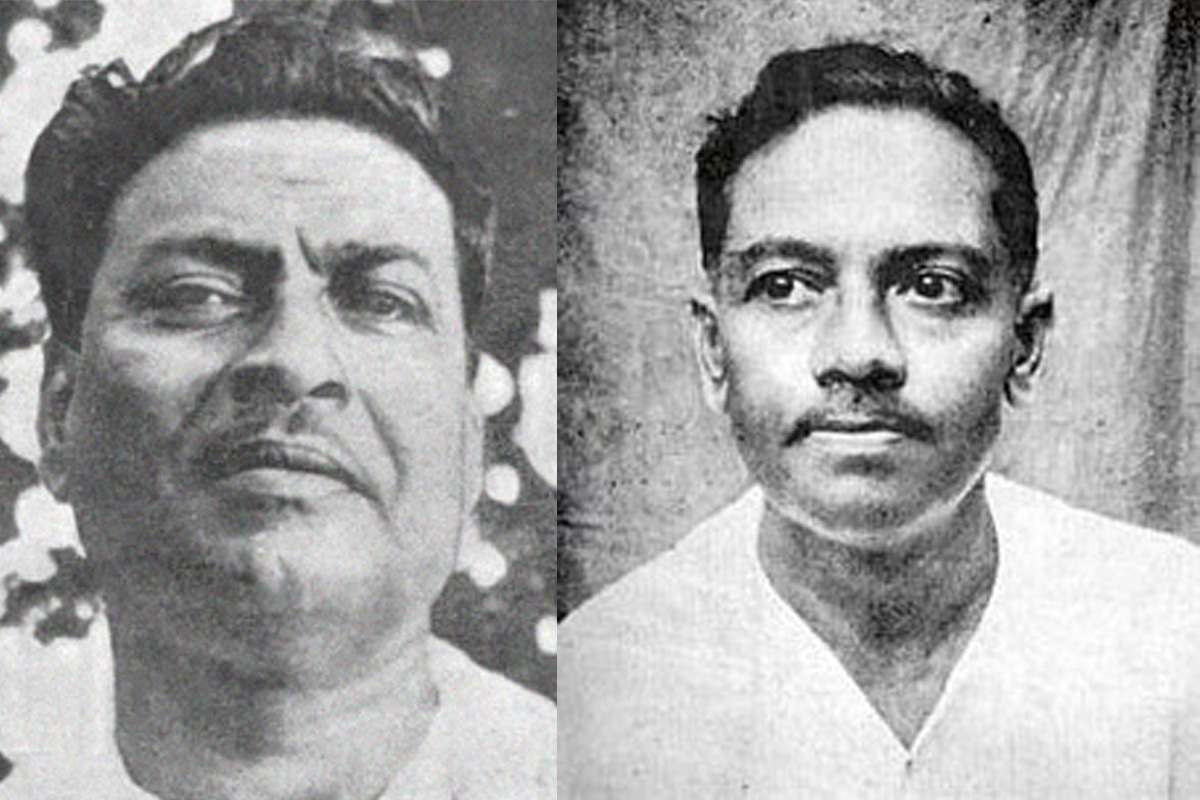

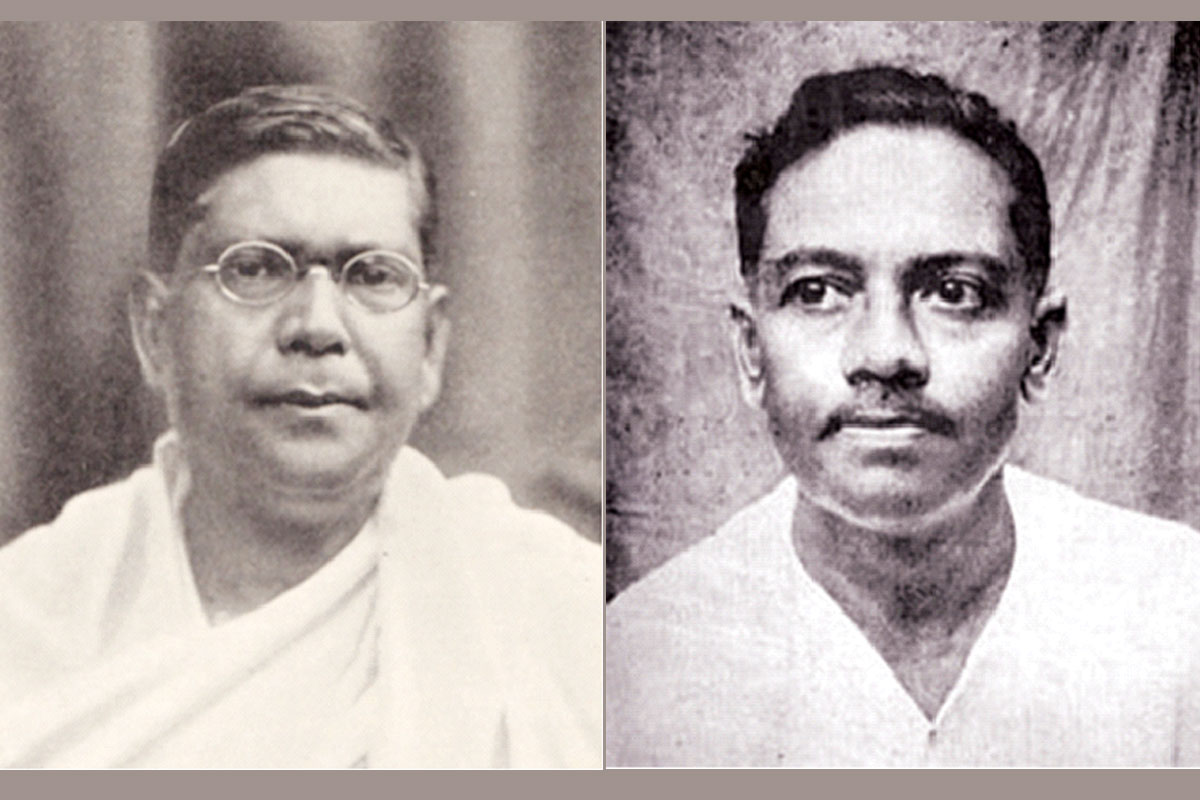

বিভূতিভূষণের সঙ্গে জীবনানন্দের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য নজরে পড়ে যখন দু’জনের সাহিত্য নিয়ে ভাবতে বসি। এ শুধু নিছক সাদৃশ্যবিলাস নয়, শুধুই মিল খুঁজে বেড়ানো নয়। দু’জনের সাহিত্যের ভিতরে এক স্বাদু জীবনরসের আহরণ বলা যেতে পারে। বিভূতিভূষণ যখন ‘আরণ্যক’ (১৯৩৭-১৯৩৯) লিখছেন আর জীবনানন্দ যখন ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ (১৯৩৭) লিখছেন, তখন এই দুটি উপন্যাস এবং কাব্যগ্রন্থের ভাবনার ভিতরে আমরা দুইজন সাহিত্যিকের এক ঐতিহাসিক সাযুজ্য প্রত্যক্ষ করতে পারি। এর আগে বিভূতিভূষণ যখন তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘পথের পাঁচালি’ (১৯২৭) লিখছেন এবং জীবনানন্দ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘ঝরা পালক’ (১৯২৮) লিখছেন তার ভিতরেও অদ্ভুত এই সাদৃশ্য নজরে পড়ে। ‘পথের পাঁচালী’ রচনার সময়ে উনি ছিলেন পূর্ণিয়া-ভাগলপুরে ‘মোহনপুর জঙ্গল মহালে’র অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজারের চাকরি সূত্রে।

সেই সাতাশ-আঠাশ সাল, একদিকে ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা, অন্যদিকে ভারবর্ষের বুকে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে মানুষ। বিপ্লবেরর রক্তে প্লাবিত হচ্ছে পরাধীন দেশের মাটি, মানুষের বুকে দুর্মর ক্ষোভ আর বজ্রনির্ঘোষ মিশে যাচ্ছে বারুদগন্ধী বাতাসে। সেই সময়ে কলকাতা থেকে অনেক দূরে নির্জন এক অরণ্য-সংকুল স্থানে আপন মনে সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন বিভূতিভূষণ। তাঁর মন তখন ইতিহাসের এইসব ধূসর জগৎ থেকে দূরে বিচরণ করছে। অস্ত্রের ঝনঝনানি নয় তাঁর মন চলে গেছে সেই কিশোরবেলায়। যে কিশোর কঞ্চি হাতে গ্রামের শ্যামলিমায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে বন ধুঁধুলের আড়ালে, বাঁচরা-বৈচি-উলটি ঝোপের ভিতরে। বাঁশ বাগানের ফাঁকে ফাঁকে, আম- বকুল- সাঁই বাবলার শান্ত ছায়ায়। তার গায়ে মিশে যাচ্ছে ঘেঁটু আর সোঁদালি ফুলের রেণু, সৌরভ। তাকে ঘিরেই যেন রচিত হচ্ছে প্রকৃতির এই পট পরিবর্তন, ঋতু বৈচিত্র্য। বনে বনে বন্য পুষ্পের হরেক আয়োজন।

Advertisement

বিভূতিভূষণের সত্তার সঙ্গে মিশে আছে গ্রাম্য প্রকৃতি, ডোবা, পুকুর, নদী। তিনি তাঁর জীবনপঞ্জীতে লিখছেন— ‘দূর জীবনের পার হতে আমি আমার সেই পাখি ডাকা, তেলকুচো ফুল ফোটা, ছায়াভরা মাটির ভিটেকে অভিনন্দন করে শুধু জানাতে চাই, ভুলিনি! ভুলিনি! যেখানেই থাকি ভুলিনি।… তোমার কথাই লিখে যাবো— সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিচিত্র সুর সংযোগের মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার অনাহত ঝংকারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।’

Advertisement

এ তো শুধু বিভূতিভূষণের সাধারণ দিনলিপি নয়, এ যেন সেই কিশোর ছেলেটির জন্মভূমির প্রতি গভীর প্রণয় ব্যক্ত হয়েছে। এখানেই তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা, পিতার হাত ধরে প্রথম পাঠাশালায় যাওয়া। সেই সব পাঠাশালার পাঠ চুকিয়ে দিয়ে শুরু হল জীবনের নতুন পাঠাশালা। যে কিশোর এগিয়ে চলেছে বন মালতীর ঝোপ ডিঙিয়ে ঘুঘু ডাকা বাঁশবনের ভিতর দিয়ে সোঁদালির হলুদ ঝাড় দোলানো ফুলসজ্জার উৎসবের ভিতর দিয়ে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সে প্রকৃতির কাছ থেকে পাঠ নিচ্ছে। নতুন নতুন পাঠ। কখনো ভাঁটু ফুলের ঝাড়ে নতুন প্রজাপ্রতির আগমন, কখনো বা কুবোপাখির ডাক, কখনো শুনতে পাচ্ছে রাতে বাবার কাছে শুয়ে ইছামতী নদীর বুকে ভেসে বেড়ানো মাঝি মাল্লাদের গান। কিশোর মন ছুটে যায় নদীর পাড়ে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে সেই কিশোর ভাবতে থাকে এরা কোথা থেকে আসে আর কোথায় বা যায়!

সুরের সেই মাধুরী তাকে নিয়ে যায় দূর বহুদূরে। উন্মনা কিশোর জ্যোৎস্নায় সিক্ত বনভূমির পথরেখা ধরে ঘরে ফেরে। প্রকৃতিকে এমন নিবিড়ভাবে পেয়েছেন বিভূতিভূষণ। তাঁর দেখার চোখ ছিল তাই তিনি প্রকৃতির রাজ্যের এইসব রূপ মাধুরী প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। সেই মন সেই দৃষ্টি সকলের থাকে না। এর বহুকাল বাদে যখন তিনি লিখছেন, ‘দূরে বাংলাদেশে এখন বসন্ত পড়ছে। গ্রামে গ্রামে বাতাবি লেবু ফুলের সুগন্ধ, সজনে ফুল পড়ে আছে, আমের বউল, কচি পাতা ওঠা গাছপালা, দক্ষিণা হাওয়া বইছে— ‘কোকিল ডাকতে শুরু করেছে, তার সঙ্গে মনে পড়ে গৃহে গৃহে এই মঙ্গল সন্ধ্যায় শান্ত চোখে গৃহলক্ষ্মীদের হাতে আনা সন্ধ্যাপ্রদীপ… জানালায় জানালায় ধূপের গন্ধ, …দেবতার মন্দিরে আরতি…।’

সেই সময়ে বিপ্লবের ঘনঘটা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে আপন মনে রচনা করছেন এক যুগান্তকারী সৃষ্টি। অরণ্যের গভীর নির্জনতার ভিতরে তিনি পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন। অতীতের পথরেখা ধরে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেছেন তাঁর বাল্য-কৈশোরের সেই সোনায় মোড়া দিনগুলিতে।

তখন মৃত্যুক্ষয় এই হানাহানির থেকে অনেক বেশি সত্যি মনে হয়েছে ভারতবর্ষের সুদূর কোণে প্রায় নাম না জানা অখ্যাত এক পল্লীজীবনের কাহিনী। প্রসন্ন গুরুমশায়ের কাঁঠালতলা, হরিপোড়োর মুদিখানার সঙ্গে পাঠশালা, অপু, দুর্গা, সর্বজায়া, ইন্দির ঠাকরুন, হরিহরের কথা। পথ চলতে চলতে রচিত হচ্ছে সেই পাঁচালি। ‘কত গোলক চক্রবর্তী, ব্রজ চক্রবর্তী মরিয়া হাজিয়া গেল, ইছামতীর চলোর্মি চঞ্চল স্বচ্ছ জলধারা অনন্ত কালপ্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কুটার মত, ঢেউয়ের ফেনার মত, গ্রামের নীলকুঠির কত জনসন টমসন কত মজুমদারকে কোথায় ভাইয়া লইয়া গেল!’

এরপরেই সে সোনাডাঙ্গার মাঠ ছাড়িয়ে, ইছামতী পার হয়ে, পদ্মফুলে ভরা মধুখালি বিলের পাশ কাটিয়ে বেত্রবতীর খেয়ায় পাড়ি দিয়ে চলেছে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের দিকে…।’

এখানেই আমরা পেয়ে যাই আরও একজন সাহিত্যিককে যাঁর কাব্যে ধরা আছে প্রকৃতিবোধ। প্রকৃতি চেতনাই তাঁর কাব্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাঁকে যখন বলতে শুনি—

‘গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কেমন যেন ঠান্ডা বাতাস;

কোন দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা মনে পড়ে আমার,

তারা কোথায়?

তারা কি হারিয়ে গেছে?’

কবি জীবনানন্দ দাশের এই প্রকৃতিচেতনাও মানুষের সঙ্গে জীবনের গভীর একাত্মতা।

আমাদের মনে পড়ে,

‘কোনোদিন রূপহীন প্রবাসের পথে

বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতরে নষ্ট শুকের মতন

কাটাইনি দিন মাস, লহনার খুল্লনার মধুর জগতে

তাদের পায়ের ধুলোমাখা পথে আমি যে

বিকায়ে দিছি মন

বাঙ্গালি নারীর কাছে— চালধোয়া স্নিগ্ধ হাত,

ধান মাখা চুল,

হাতে তার শাড়ীটির কস্তা পাড়— ডাঁশা আম,

কামরাঙা কুল।’

তিনি তাঁর কাব্যে বিভিন্ন ভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। কখনো প্রকৃতি সরাসরি হয়েছে কাব্যের বিষয়, কখনো কাব্যের প্রকরণ উৎস হিসাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছেন। জীবনানন্দের প্রথম কাব্য ‘ঝরা পালক’ ১৯২৮ সালে লেখা। সেখানে দেখি তিনি লিখছেন—

‘হেমন্তের হিম মাঠ, আকাশের আবছায়া ফুঁড়ে

বকবধূটির মত কুয়াশায় শাদা ডানা যায় তার উড়ে! হয়তো শুনেছ তারে, তার সুর, দুপুর আকাশে

ঝরাপাতা-ভরা মরা দরিয়ার পাশে।’

এই সব প্রথম দিকের কবিতার ধরা পড়েছে জগৎ আর জীবন সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

সেটাই দেখি বিস্তার লাভ করেছে, যখন তিনি ‘ধূসর পান্ডুলিপি’-তে (১৯৩৬) লিখছেন—

‘আমরা গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন;

ফসল- ধানের ফলে যাহাদের মন ভ’রে উঠে উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যের, অবহেলা করে গেছে পৃথিবীর সব সিংহাসন।’

এই কবিই আবার পরেরদিকে জীবন সম্পর্কে গভীর ভালবাসার কথা বলছেন—

‘কোথায় আসিবে মৃত্যু— কোথায় সবুজ ঘাস

আমারে রাখিবে ঢেকে— ভোরে, রাতে, দু-পহরে পাখির হৃদয় ঘাসের মতন সাধে ছেয়ে রবে র’বে— রাতের আকাশ নক্ষত্রের নীল ফুল ফুটে রবে; —বাংলার নক্ষত্র কি নয়?’ (দূর পৃথিবীর গন্ধে)।

যখন তিনি বলেন—

‘আবার আসিব ফিরে ধানসিড়ি নদীটির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয়, হয়তো শঙ্খচিল শালিখের বেশে; হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে কুয়াশায় ভেসে ভেসে একদিন আসিব এই কাঁঠাল ছায়ায়… আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ খেত ভালবেসে…’

তখন বিভূতিভূষণ আর জীবানন্দ এক হয়ে মিশে যান বাউলের মেঠো একতারাটির সুরে।

শিকড়ের টান

বিভূতিভূষণের প্রকৃতি প্রেম, গ্রাম বাংলার রূপ ধরা পড়ে তাঁর প্রথম উপন্যাসেই। ‘পথের পাঁচালি’ উপন্যাসের প্রথম চমকই হল এই অবিস্মরণীয় প্রকৃতিপট নির্মাণ। তিনি যখন পূর্ণিয়ায় মোহনপুর স্টেটের জঙ্গল মহালের চাকরিসূত্রে গেলেন অরণ্যের রূপ মাধুর্যে বিভোর তখনি তিনি সৃষ্টি করলেন এই কালজয়ী সাহিত্য। ঠিক সেই সময়ে তার অন্তরে ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের বীজটি একটু একটু করে নিজের অজান্তেই জায়গা করে নিচ্ছে।

কেউ কেউ ‘আরণ্যক’-এর প্রকৃতি প্রেম নিয়ে হাডসনের প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। কিন্তু হাডসনের ‘পার্পল ল্যান্ড’-এ যে প্রকৃতিকে তিনি মেলে ধরেছেন সেই ‘রোমান্টিক পিস অব রিয়্যালিজম’-এর সঙ্গে বিভূতিভূষণের প্রকৃতি বর্ণনার যে অভিপ্রায় তার মিল নেই। আমাদের মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষের সেই ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩২-৩৩ সালের ইতিহাস। একে একে ঘটে চলেছে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, অসহযোগ আন্দোলন, গ্রেট ডিপ্রেশান, শ্রমিক অসন্তোষ, কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশের মত ঘটনা। অথচ এসবের কোনো কিছুই তখন বিভূতিভূষণ কিম্বা জীবনানন্দের রচনাকে স্পর্শ করেনি। পথের পাঁচালির শিশু অপু ও কিশোরী দুর্গার ভিতরে এই জাতীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা, উদ্বেগ, তরঙ্গাঘাত, উদ্ভ্রান্ত ও সমস্যাতাড়িত বিপর্যয় অনুপস্থিত। যেটা আছে তা হল নিতান্তই বালক বয়সের সময়ের অভিঘাত। জীবনের পরম সত্যকে তিনি উপলব্ধি করছেন। সমস্যা থেকে দূরে নিতান্ত পল্লীজীবনের পরম জীবন সত্যকে তুলে ধরেছেন। এখানেই তাঁর স্বতন্ত্রতা। প্রকৃতিকে সঙ্গে রেখে জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনার নতুন এক ফর্ম নিয়ে উপন্যাস রচনা করলেন। বাংলা সাহিত্যে এক নতুন পালক সংযুক্ত হল।

অপুর কৌতূহলী মন, দুর্গার সরলতা, নীলমণি লতা, তিত-পোল্লার ফুল, রেলগাড়ি দেখা— এর সঙ্গে বিপ্লব বা বিশ্বযুদ্ধের বিন্দুমাত্র আঁচ পড়তে দেন নি।

ভাগলপুর থেকে ফেরার আরো প্রায় এক দশক বাদে তিনি লিখে ফেললেন আর একটি কালজয়ী উপন্যাস ‘আরণ্যক’। ১৯৩৭ সালে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বেরোতে থাকে ‘আরণ্যক’। নিসর্গ যেন এখানে তাঁর কাছে এসে ধরা দিল। এই অরণ্য-প্রকৃতির বুকে বসেই তিনি প্রত্যক্ষ করছিলেন অরণ্য ধ্বংসের চিত্র। প্রতি মুহূর্তে তাঁকে পীড়িত করছে বন কেটে ফেলার যন্ত্রণা। তিনি রোজনামচায় লিখছেন, ‘বন কোথাও কেটে ফেলেছে এ কথা শুনতে আমার ভাল লাগে না। অর্থের জন্য অমন সৌন্দর্যভূমি নষ্ট করা বর্বরতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এমন একদিন আসবে যেদিন মানুষ তার ভুল বুঝতে পারবে কিন্তু অরণ্যসৌন্দর্য তখন পৃথিবীতে কোথাও আর অবশিষ্ট থাকবে কিনা কে জানে।’

এই বিপন্ন সৌন্দর্যের ভিতরে নিহিত থাকে উৎকন্ঠা। আরণ্যকে যতই তিনি প্রকৃতির অনবদ্য সৌন্দর্যের কথা বলুন, আরণ্যকে এই সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুনিয়েছেন বিপন্ন মানুষের গল্প। আর্ত, বিপন্ন, দরিদ্র হতভাগ্য আর শিকড় ছেঁড়া মানুষের যন্ত্রণার কাহিনী। সাহত্যিক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ‘আরণ্যক যত না নৈসর্গিক বিস্ময়ের গল্প, তার চেয়ে অনেক বেশী মানবিক বাস্তবতার কাহিনী। ক্ষীণ আর্থ সামাজিক পটে ধৃত এই উপন্যাসের চরিত্রগুলি যতই আপাত বিচ্ছিন্ন হোক না কেন, সব মিলিয়ে তারা কিন্তু একটা বিষয়গত সমগ্রতার আভাস এনে দেয়।’

রাজু পাঁড়ে আর যুগল্প্রসাদ অরণ্যভূমির দুই বিপরীত অংশের প্রতিনিধিত্ব করেছে। কুন্তা, ধাওতাল সাহু, দশরথ(ননী চোর নাটুয়া), দেহাতি মানুষ মুনেশ্বর, রাজকন্যা ভানুমতী স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। দোবরু পান্নার ভিতর দিয়ে লেখক ভারতবর্ষের আদিম মানুষদের ইতিহাস আর তাদের ভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করার যন্ত্রণা ব্যক্ত করেছেন। নয়া সভ্যতার সংস্পর্শে এসে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি, আজন্মলালিত সভ্যতা। যে ছিল স্বাধীন এক অরণ্যভূমির প্রকৃত সন্তান, সেই ভূমিপুত্রদের গভীর শিকড় থেকে উৎখাত করে ভূমি ব্যবস্থার নির্মম ফাঁস পরিয়ে দিলেন সত্যচরণ। দোবরু পান্নার কথার ভিতর দিয়ে লেখক বিভূতিভূষণ তুলে ধরেছেন সেই মর্মন্তুদ যন্ত্রণা। তিনি যেমন নিসর্গ সম্পর্কে আগ্রহী তেমনি নিম্নবর্গের এই মানুষদের সম্পর্কেও সমান উৎসাহী।

মনে পড়ে যায় সাওঁতাল বিদ্রোহের কথা। অলিখিত ভারতবর্ষের এক ট্র্যাজিক অধ্যায় তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল।

একে একে জমি বিলি করার পরে সেখানে নতুন বসতি গড়ে উঠবে আর জঙ্গল হারিয়ে যাবে।

প্রকৃত নিধনের এই যন্ত্রণা লেখককে কুরে কুরে খেতে লাগল। তিনি মনে মনে বললেন, ‘হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা কোরো মোরে!’

ঘরে ফেরার গান

বিভূতিভূষণের একাধিক গল্পে পাই এই গ্রামবাংলায় ফিরে আসার জন্যে আকুতি। যেমন ধরা যাক, ‘বংশ লতিকার সন্ধানে’ গল্পটি। নায়ক নীরেন দেশান্তরের হাতছানি উপেক্ষা করে একদিন এসেছে রামচন্দ্রপুরের মতো অখ্যাত এক পল্লীতে। গ্রাম বাংলার এই সুন্দর মনোহর রূপ, পাখি ডাকা ভোর, এমন মনোরম সূর্যাস্ত, সোঁদা মাটির গন্ধমাখা বাতাস, বকের ডানায় সন্ধে ঘনিয়ে আসা, সঙ্গে সোনামুগের ডাল, উচ্ছে ভাজা, সুন্দর নিকানো উঠান, গ্রামের মানুষগুলোর সহজ সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সে থেকে গেল। অথচ তার যাবার কথা ছিল, আলমোড়া থেকে ধরচুলা, ধরচুলা থেকে লিপুলেক, সেখান থেকে মানস সরোবর।

কিন্তু তাদের ভিটের বড় নিম গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে তার মনে হল যেটা বিভূতিভূষণ তাঁর নিজের কথার ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করেছেন—

‘এখানকার বৈকালগুলো কী অপূর্ব! এত জায়গায় তো বেড়িয়েচি ইসমাইলপুর, ভাগলপুর, আজমাবাদ— কিন্তু এখানকার মতো বৈকাল আমি আর কোথাও দেখেচি বলে মনে হয় না। … এ সৌন্দর্য ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না।’

এই যে ভিটেমাটির জন্যে টান, এটা ‘অপরাজিত’-তে অপুর ভিতরেও দেখতে পাই।

এই সময়ে তিনি ভিন্নধর্মী উপন্যাস, ছোটগল্প রচনা করেছেন। তিরিশের সেই গ্রেট ডিপ্রেশান, শিকড়হারা মানুষের অনস্তিত্বের অনুভূতিমালা নিয়ে একের পর এক লিখিত হচ্ছে ‘বেদে’ ‘যাযাবর’, ‘মহানগর’, বেনামী ‘বন্দর’, ‘সংসার সীমান্তে’ ইত্যাদি অসংখ্য কালজয়ী রচনা। আইডেন্টিটি ক্রাইসিস যখন মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে সেই সময়ে বিভূতিভূষণ ঘরে ফেরার গল্প শোনাচ্ছেন তার পাঠকদেরকে।

‘পৈতৃক ভিটা’, ‘দ্রবময়ীর কাশীবাস’, ‘বুধির বাড়ি ফেরা’— সবই ঘরে ফেরার গান।

একই অনুভূতি ধরা পড়েছে জীবনানন্দের কবিতায়।

জীবনান্দে কত সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন—

‘অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে

এ মাটির ঘ্রাণ,

ভালবাসা আর ভালবাসার সন্তান,

আর সেই নীড়

এই স্বাদ— গভীর— গভীর।’

মৃত্যুর কথা যেমন আছে তেমনি আছে জীবনমুখী কথা। জীবনের প্রতি গভীর ভালবাসা আছে বলেই তিনি বলতে পারেন— ‘আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে এই বাংলায়।’

কল্লোল-কালিকলমের লেখকেরা যে সময়ে জীবনের অন্ধকারতম দিকগুলি তুলে ধরছেন সেই সময়ে বিভূতিভূষণ আর জীবনানন্দ মানুষের আলোকময় জীবনের কথা বলছেন।

মৃত্যুবোধ

১৯৪০ এ লেখা ‘দৃষ্টিপ্রদীপ’-এ বিভূতিভূষণ সম্পূর্ণ বিপরীত পথে হেঁটেছেন। লৌকিক- অলৌকিক আর জিতুর প্রেম, ভবিষ্যৎ দর্শন, দরিদ্রতা নিয়ে তিনি যে চিত্র আঁকলেন সেটা খুব একটা সার্থকতা পেল না।

কেবলমাত্র প্রকৃতিপ্রেমই নয়, বিভূতিভূষণ এবং জীবনানন্দের লেখায় আমরা অন্য একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাই। সেটা হল, মৃত্যুচিন্তা।

এবারে আসি বিভূতিভূষণের সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা বিতর্কিত উপন্যাস ‘দেবযান’ সম্পর্কে। এই উপন্যাস লিখতে তাঁকে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত করতে হয়েছে। লৌকিক ও অলৌকিকতার যুগপৎ মিশেল থাকলেও দেবযান যেন এ সব কিছুকে অতিক্রম করে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এক উপন্যাস রচনা করলেন।

এই উপন্যাসে ধরা পড়েছে তাঁর মৃত্যুচেতনা। মৃত্যুর আগের জীবন সম্পর্কে আমরা সকলেই ওয়াকিবহাল কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী জীবন কেমন হবে এটাই মানুষের চির-কৌতূহলের বিষয়। এই চিন্তা থেকেই জন্ম নিয়েছে দেবযান। উপন্যাসটা পড়া শেষ করে মনে হয়েছে, এ তো শুধ মৃত্যু চেতনা নয় এর ভিতরে ধরা আছে স্রষ্টার গভীর চিন্তা ও বিশ্বাসের জগৎ। আছে সুগভীর রোমান্টিক চেতনাবোধ। আত্মা যে অবিনাশী এই সত্য তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী কল্যাণীকে। প্রেমের উপাখ্যানের সঙ্গে মিশে গেছে অলৌকিকতা। পুনর্জন্মের কথা। আছে পুনর্জন্ম থেকে মুক্তির কথাও। যতীন ও পুষ্পের মধ্যে যে বাল্যপ্রেম ছিল অভিশাপগ্রস্ত যার জন্যে পার্থিব জীবনে তারা মিলিত হতে পারেননি। মৃত্যুর পরে সেই আকাঙ্ক্ষা, সুপ্ত প্রেম নতুন রূপে ধরা দিল। শুরুতে যেটা ছিল মর্ত্য জীবনের মধুর বিধুর কাহিনী মৃত্যুর পরে সেটা হয়ে উঠল…

সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এই উপন্যাস। জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে, মৃত্যুর পরে পরলোক সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস। বিভূতিভূষণ নিজেও তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মৃত্যুকে।

একদিনের একটা ঘটনার কথা বললে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। সেবার স্কুলে পূজোর ছুটি পড়লে বিভূতিভূষণ স্ত্রী কল্যাণী আর শিশু পুত্রকে নিয়ে চললেন ঘাটশিলায়। সেখানে থাকেন তাঁর ভাই নুটু, পেশায় একজন চিকিৎসক। ঘাটশিলাতে বিভূতিভূষণ একটা ছোট্ট বাড়ি বানিয়েছিলেন। নাম দিয়েছেন, ‘গৌরীকুঞ্জ’।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫ সাল। কোজাগরী পূর্ণিমার দুইদিন পরে বিকেলের দিকে বেড়াতে বের হলেন। জঙ্গল আর পাহাড় ঘেরা ধারাগিরিতে। সঙ্গে আছে লরি বাংলোর ভক্তদা, কানুমামা এবং আরও কয়েকজন। পাহাড়ে উঠতে উঠতে বিভিন্ন গল্প হচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় তখন দ্বিতীয়ার চাঁদ তার মহিমা ছড়াচ্ছে । শাল, পিয়াল আর আমলকির বনে মাতন লেগেছে। কী এক বন্য ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। কন্টিকারীর ঝোপ থেকেই আসছে এই গন্ধ। তাঁরা বড় একটা পাথরখণ্ডের উপরে বসে থাকলেন বহুক্ষণ।

রাত বাড়ছে, কয়েকজন উঠে পড়লেন। সঙ্গীরা এবারে নামছেন, কিন্তু বিভূতিভূষণ আরও উপরে উঠতে লাগলেন।

‘কী হল, আসুন, আর উপরে উঠবেন না।’

কিন্তু কে শোনে সে কথা। তিনি উঠতে লাগলেন। হঠাৎই একটা বিকট চীৎকারে সঙ্গীরা ঘাড় ঘোরালেন। উপরের দিকে উঠে দেখলেন দুই হাতে মুখ ঢেকে বিভূতিভূষণ থরথর করে কাঁপছে। তাকিয়ে দেখেন, সামনে একটা খাটিয়া। তার উপরে সাদা কাপড়ে ঢাকা দেওয়া, সম্ভবত মৃতের শরীর।

নিচে মাটির সরায় চাল, কলা ইত্যাদি।

সঙ্গীরা ভাবলেন হয়তো পাহাড়িদের কারো মৃতদেহ রাখা হয়েছে।

বিভূতিভূষণের মুখে কথা নেই। সর্বাঙ্গে ঘামের স্রোত। সঙ্গীদের কাঁধে ভর দিয়ে কোনোমতে নিচে নামলেন। দেখে মনে হচ্ছে তিনি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছেন। সঙ্গীরা আশ্চর্য হলেন, যিনি কিনা রাত বেরাত জঙ্গল, পাহাড় সব ঢুঁড়ে বেড়িয়েছেন জীবরভর প্রেতাত্মা, পরলোক চর্চা করে গেলেন তিনি পেলেন ভূতের ভয়!

কথাটা জিজ্ঞেসা করতেই বিভূতিভূষণ বললেন, ‘কিছুদিন ধরে বুঝতে পারছিলাম। আজ মনে হল এবারে আমাকে যেতে হবে।’

—‘কী হয়েছে খুলে বলুন তো?’

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ‘কে যেন হাতছানিতে আমাকে খাটিয়ার দিকে টেনে নিয়ে গেল। এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে আমি সেই সাদা কাপড় সরাতেই দেখি মড়ার মুখটা আমারই! ওটা আমারই মৃতদেহ।’

—‘কী সব বাজে চিন্তা করছেন?’

বন্ধুরা ধমক দিলেন।

বিভূতিভূষণ ম্লান হেসে বললেন, আব্রাহাম লিংকনও কিন্তু ঠিক এমনি তাঁর মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন মৃত্যুর আগে। তবে তিনি দেখেছিলেন নিদ্রিত অবস্থায়। আর আমি প্রত্যক্ষ করলাম জাগ্রত অবস্থায়।

তিনি শুধু একটাই অনুরোধ করলেন, কল্যাণী যেন এ ব্যাপারে কিছু জানতে না পারে।

সকলে ডাহিগড়ে ফিরে এল শবযাত্রার মত।

এর কিছুদিন বাদেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন।

এখানেই জীবনানন্দের প্রসঙ্গে আসতে হচ্ছে।

তাঁর কবিতায় বারে বারে ফিরে আসে মৃত্যু, অন্ধকার, আশাহীনতার কথা।

তাই কি তিনি বলেছেন—

‘কোথায় রয়েছে মৃত্যু?

কোন দিকে? খুঁজি আমি তারে—

যেই ঘুম ভাঙে নাকো কোনদিন ঘুমাতে

ঘুমাতে

সবচেয়ে সুখ আর সবচেয়ে শান্তি আছে তাতে!”

তবে তাঁর কবিতার বিস্তৃত অংশ জুড়ে আছে মৃত্যুচেতনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সাহিত্যে মৃত্যুচেতনা বিভিন্ন রূপে ফুটে উঠল। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় দেখি একাকিত্বের দ্যোতক হল মৃত্যু, সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় সেটাই হয়ে উঠল ঈশ্বরের প্রতি ক্ষোভের প্রকাশ। কবি অমিয় চক্রবর্তীর নিকট মৃত্যু জন্মের মতই স্বাভাবিক ব্যাপার মাত্র।

কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় মৃত্যুচেতনা নানাভাবে ধরা দিয়েছে। যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিণতি তাঁর মনে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে সেটাও শুনতে পাই কবিতায়— ‘মৃত্যুর আগে’, ‘ক্যাম্পে’, (কোথায় হরিণ আজ হতেছে শিকার), ‘শিকার’ ইত্যাদি কবিতায়।

তখনি ‘হৃদয়ে এক অবসাদ জেগে ওঠে।’

তাই কি তিনি বলেছেন, ‘আমার বুকের প্রেম ওই মৃত মৃগদের মতো?’

তখনই বোঝা যায় একটা হরিণের মৃত্যু তখন আর নিছক প্রাণীর মৃত্যু নয়, তা হয়ে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মৃত্যুর মতো কঠার ও কঠিন নির্মম সত্যি। এ যেন হৃদয়ের ভিতরে প্রবহমান এক বিশ্বাসের মৃত্যু। তাই তিনি বলতে পারেন—

‘বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃত মৃগদের মত আমরা সবাই।’

কিন্তু মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে যায় না। এতসব বোধের পরেও তিনি বলতে পারেন—

‘যে সব শ্যামল নীল বিস্তারিত পথে

হতে চায় অন্য কোনো আলো কোনো মর্মের সন্ধানী,

মানুষের মন থেকে কাটাবে না তা হ’লে যদিও সব গ্লানি

তবু আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্যের শপথে।’

(আলোপৃথিবী)

বিভূতিভূষণও সেই জীবনের গল্প আলোর কথা বলে চলেছেন। ‘পুঁইমাচা’ গল্পটির উল্লেখ না করলে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ক্ষেন্তির মৃত্যু কিন্তু মরণের গল্প নয়, এ জীবনেরই গল্প, যখন দেখি লেখক মাচার উপর দিয়ে পুঁইঝাড়ের দৃশ্য রচনা করলেন। এই একটি দৃশ্যের ভিতর দিয়ে তিনি যা বলার বলে দিয়েছেন।

Advertisement